吳世鴻副研究員表示,生態調查是一種科學研究方法,用於了解特定區域內生物的多樣性和生態系統的狀況和趨勢。這種調查通常包括記錄和分析各種生物群落的組成,例如植物、動物、微生物等,並探討生物和環境以及人類活動間的交互作用。

然而,生態調查並不是一件簡單的事情,目前大多仰賴專業人員到現場進行調查,需要耗費大量的人力、時間與金錢,累積資料的速度緩慢,因此如何提高效率,成為生態調查的共同目標。

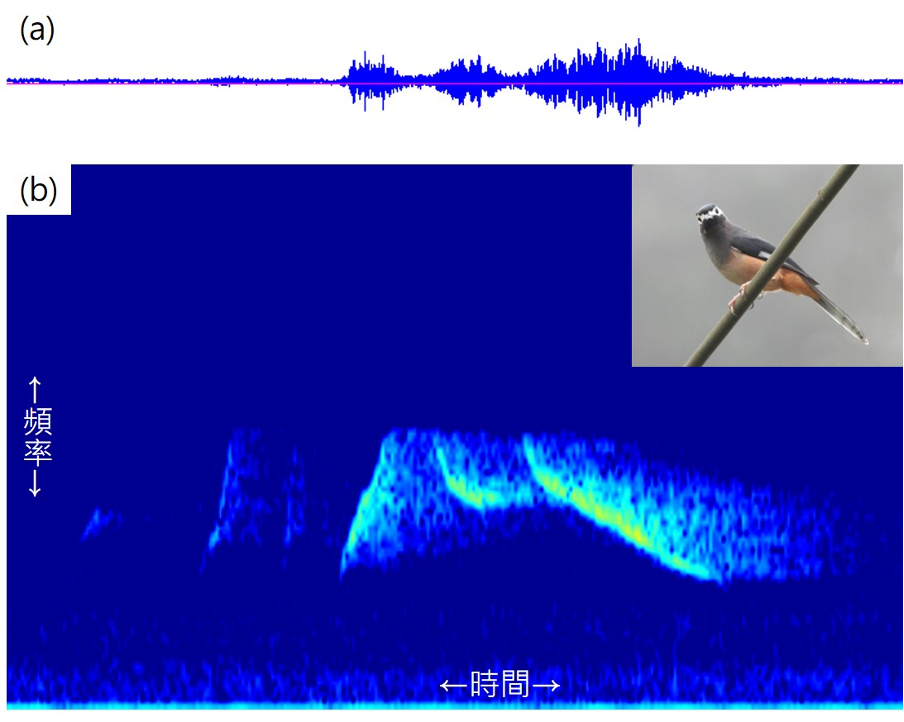

儘管目前有紅外線自動相機可以代替專業人員長期在野外拍攝動物,但相機視角範圍有限,大多是針對地面活動的動物。對於鳥類這些在樹上活動的動物,或許可以採用新興發展的被動式聲學監測系統(Passive Acoustic Monitoring,PAM)。PAM 的作法是以自動錄音機在野外自動錄音,並從錄音資料中依據聲音辨識出物種,對任何可以發出聲音的動物,例如包含鳥類、昆蟲、野獸等都適用。

由於自動錄音機的架設與操作方式簡單,非專業人員也能使用,可以大量建置、長期偵測。自 2020 年起,生多所已在全臺各地陸續架設超過 50 臺錄音機,至今已收錄將近 16 萬小時的錄音資料,為生物多樣性監測提供重要數據。

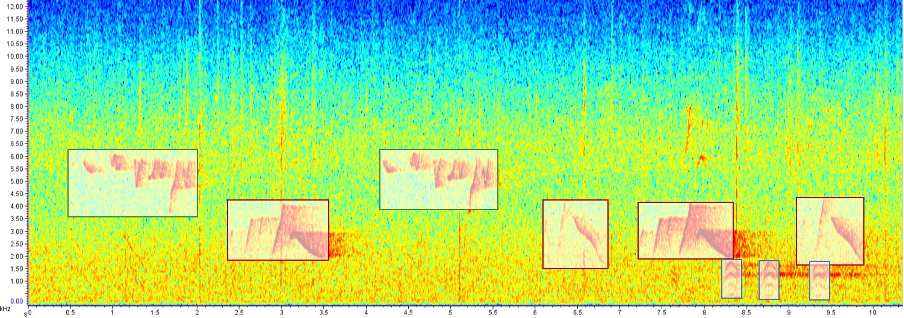

然而,緊接而來又是另一個挑戰:由於聽聲音辨識物種,需要高度專業的知識技能,面對這數萬小時的錄音資料,要如何快速有效地將其中的生物訊息擷取出來,已經超過人工可以處理的程度。