大洋中脊的末端是什么?东太平洋中脊是如何消亡在北美板块之下的?

4 个回答

谢邀。

首先,对于题主刻板的误解表示遗憾。正是因为对于岩浆生成和岩浆规模的误解,才带来了这个题目。

澄清一下:

1.大洋中脊处并不是岩浆升起,而是地幔发生部分熔融后形成的岩浆房。

2.板块俯冲处并不是岩浆消亡,而是板块进入软流圈时,所携带的水分使软流圈发生部分熔融形成岩浆。

3.板块并没有冲入岩浆地带,板块将继续俯冲至软流圈之下的地幔中发生混熔。

题主之所以会有这样的误解,那些半吊子的地理教师,半吊子的科普作者(比如马前卒这样的)要负很大责任。当然,某些类似地心穿越一类的“科幻片”也荼毒深远。

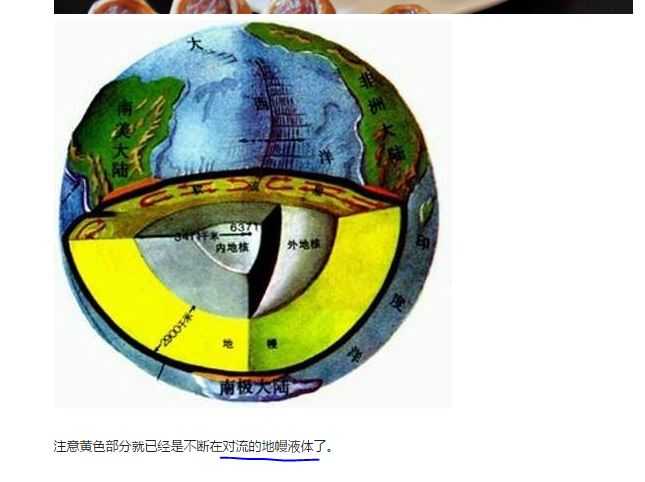

至今为止,仍有大量的人认为地幔是液体。

敲黑板!!!!!跟我一起大声念!

地幔是固体!

地幔是固体!

地幔是固体!

什么?地幔对流说明地幔不是固体? 那蜡烛是不是固体?固体可以不可以塑性蠕动?

没错,地幔就是能以极其缓慢的速度蠕变的固体!!!!

现在,拿出拖鞋,谁再说地幔是液体,再说地下全是岩浆,就直接打屁屁打到他屁股变成液体为止!!!!

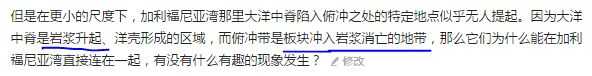

好了,看这张图:

图片来源: Geology of Gems

告诉我这图里面哪里是液体~

lithosphere岩石圈:固体。

asthenosphere软流圈(地幔上部):固体。

magma岩浆:液体。

看清楚了木有!只有中间红色的一小部分(就是那个萝卜状的岩浆房)是液体!!

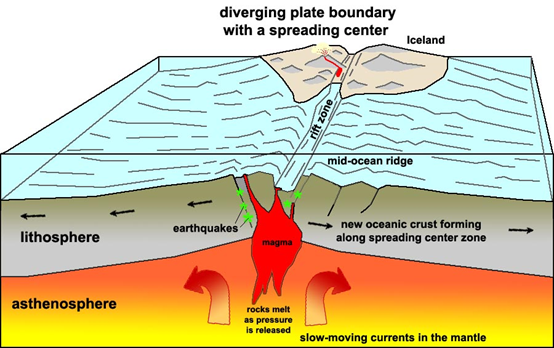

再看一下俯冲带:

图片来源: SUPPLEMENTAL LECTURE MATERIALS...

告诉我这图里面哪里是液体~

lithosphere岩石圈:固体。

asthenosphere软流圈(地幔上部):固体。

rising magma上升的岩浆:液体。

看明白了木有!这纯粹是一个固体模型,只有俯冲板块顶部的软流圈发生了部分熔融,生成了少量的岩浆。反过来想一想,软流圈要是液体,俯冲带还会有地震么?

所以,题主关于大洋中脊俯冲的问题跟岩浆一点关系也没有,是一个纯固体模型。只要理解了固体,所谓消失或者特殊情况的疑问自然就没有了。

看一下大标题,题主关心的问题有两个:

1.大洋中脊的末端是什么?

2.东太平洋中脊是如何消亡在北美板块之下的?

先说第一个问题。大洋中脊的末端是什么样子的。

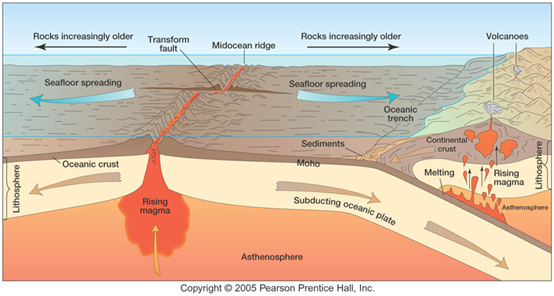

如果没有其他因素,比如俯冲带,大陆裂谷,地幔柱等的影响,大洋中脊的末端就是自然减弱然后尖灭掉。打个比方吧,大洋中脊就像是地球的一条“伤口”,伤口里面不断有血冒出来填补裂隙。伤口的末端是怎么样的,大洋中脊就与之类似。下图为全球洋壳的古地磁年代图,图中红色越年轻,蓝色越老,正中间黑色的线就是大洋中脊。

图片来源:

https://

zh.wikipedia.org/wiki/%

E4%B8%AD%E6%B4%8B%E8%84%8A

局部性的,比较短小的洋中脊通常是在拉张环境下形成,也就是洋壳被往两边扯而撕裂。比如南海和菲律宾板块上发育的洋中脊。全球性的,上万公里的洋中脊的形成很可能是与地幔柱,地幔对流等相关(并没有找到文献资料)。与之对应的,洋中脊裂开的动力目前已知的有两种: slab pull model和 ridge-push model, 个人翻译先叫做洋脊推動模型和板块拉动模型吧。这两者并不是单独出现的,而是同时都起作用,但是哪个作用占主导地位,目前的研究并不清楚。

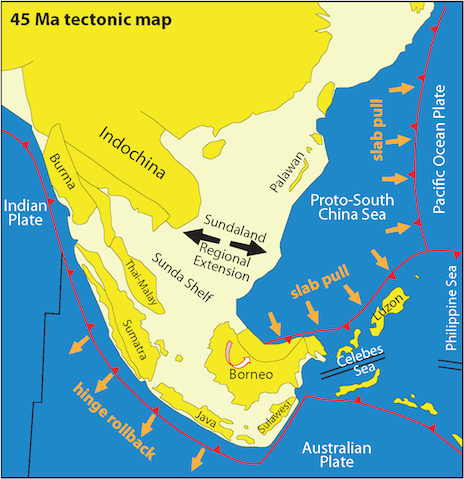

以南海的扩张为例,可以清楚的看到洋中脊的生成,扩张,以及最终沉寂的过程。

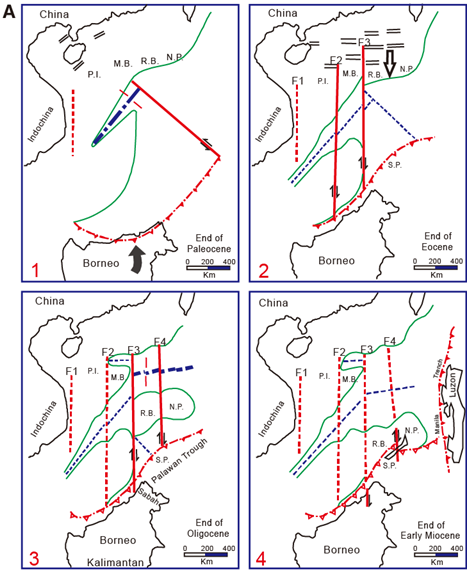

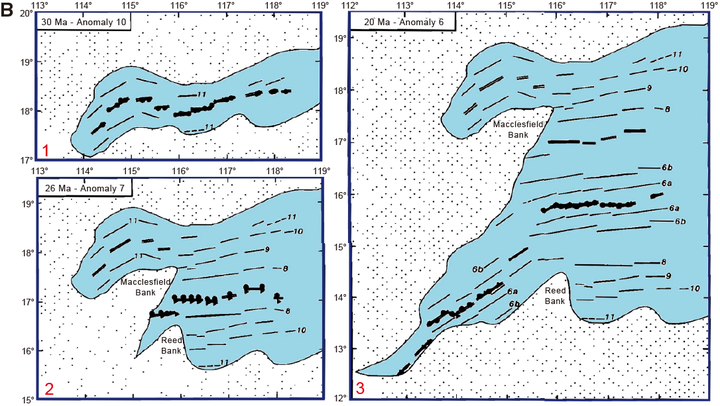

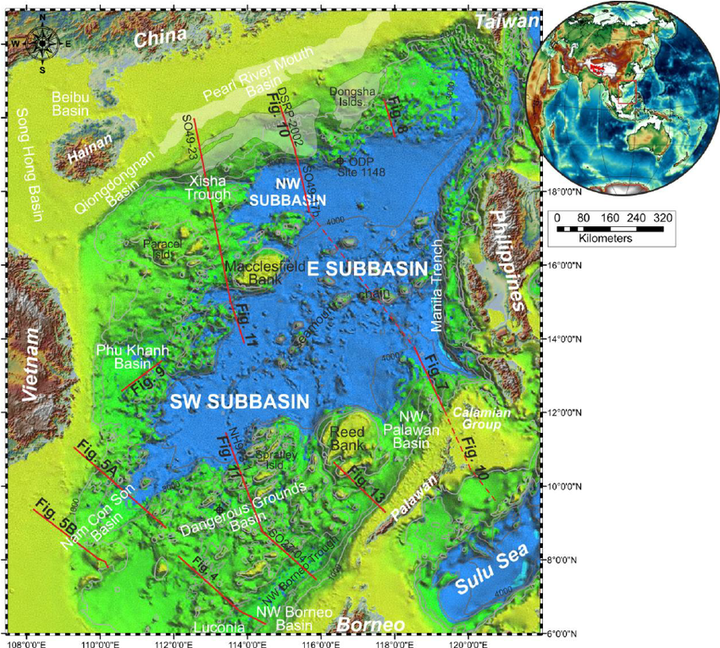

图片来源:Li, C.-F., Lin, J., Kulhanek, D.K., and the Expedition 349 Scientists, 2015 Proceedings of the International Ocean Discovery Program Volume 349 http:// publications.iodp.org

图中蓝色的虚线即为洋中脊。

图中1至4 为南海洋壳(绿色线条中间的部分)沿着中脊线(蓝色虚线)扩张的过程。红色的线为转换断层/走滑断层。红色带三角形的弧线为俯冲带,三角形所指的方向为板块倾斜的方向。

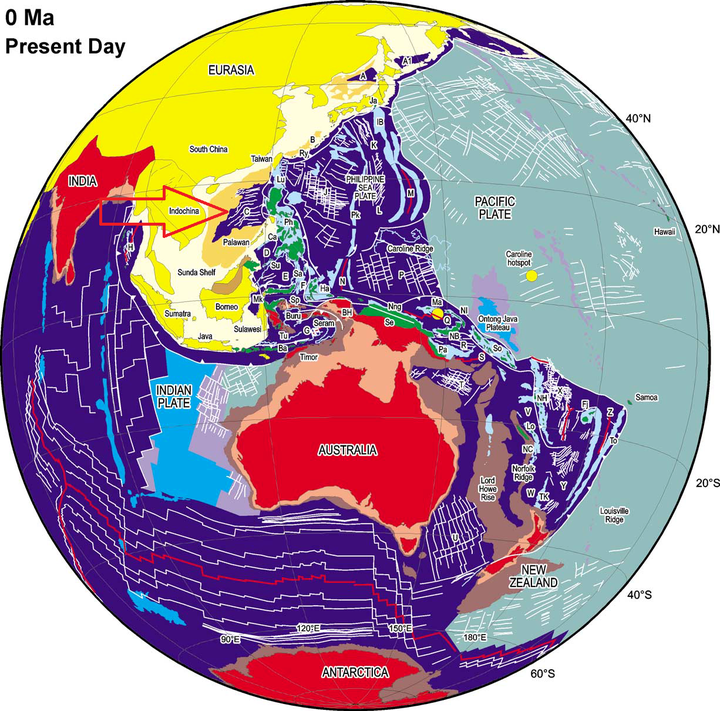

今天能观察到的南海洋盆如下图中红色箭头所示,是一个朝东北方向开口的喇叭状-楔状“过气”洋盆。从停止活动至今大约有1500万年了。

图片来源:Hall, R., 2002.

Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Pacific:

computer-based reconstructions, model and animations. Journal of Asian Earth

Sciences, 20(4), pp.353-431.

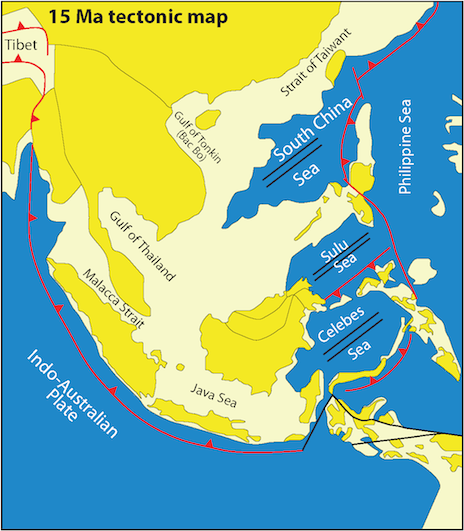

早期的南海洋盆(以下称为古南海)在台湾-巴拉望岛(palawan)以东,与太平洋板块和菲律宾板块紧紧相邻。在巴拉望岛(palawan)与海南岛之间为欧亚大陆的陆壳。

图片来源:

http://www.

geoexpro.com/articles/2

013/07/the-south-china-sea-enigma

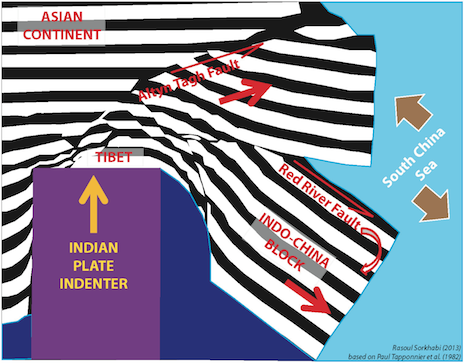

随着印度板块与欧亚板块的碰撞,整个东亚地区形成了一个挤出-逃逸的扇形构造,华北-华南地块被向东挤出,印支地块被向东南方向挤出。两者之间的速度和角度差,将巴拉望岛和海南岛之间的陆壳撕裂,地幔物质上涌,形成洋中脊。这就像是人的皮肤被划了一道口子,血涌出来在伤口形成血痂。

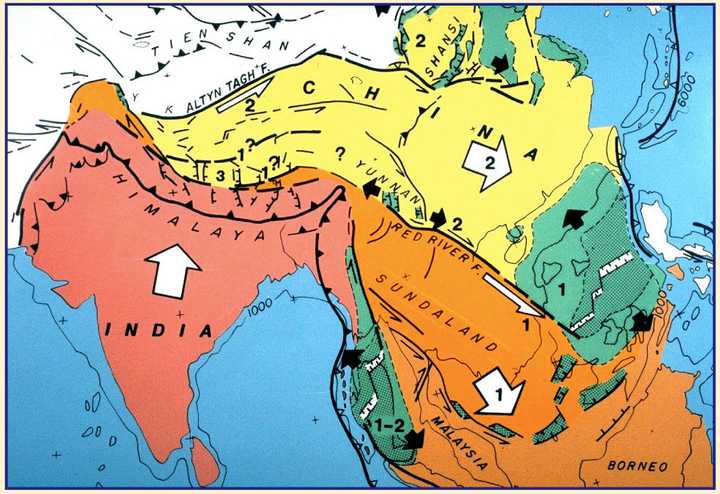

Tapponnier的经典挤出模型

图片来源: http://www. geoexpro.com/articles/2 013/07/the-south-china-sea-enigma

图片来源: http:// geologie.ens-lyon.fr/HE RVE/diffusion-connaissances/diffusion-ASRR/Fig4.jpg

上面两图是实验模拟结果和实际板块运动的对比,可以看出来两者相似度非常高。此经典模型也是让大牛Tapponnier“封神”的重要成果之一。

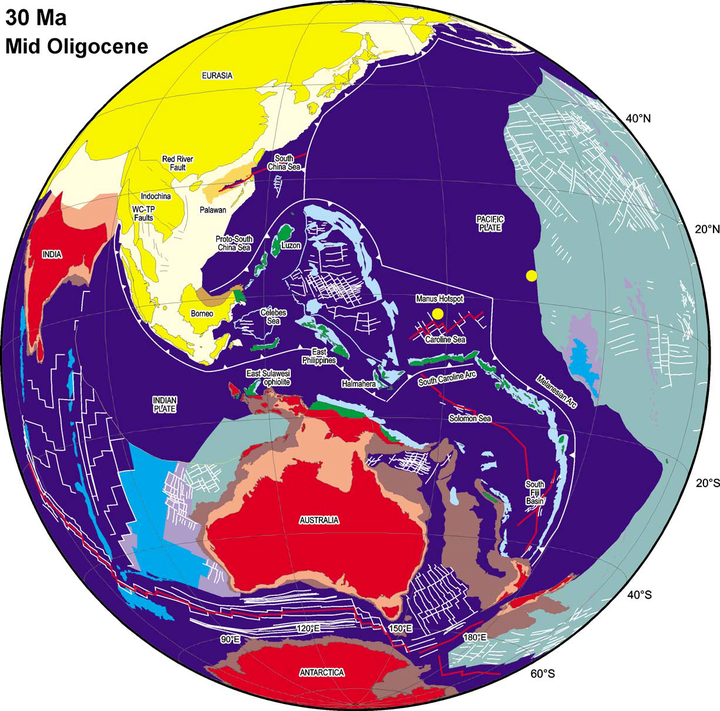

因此,南海裂开形成新的洋盆:

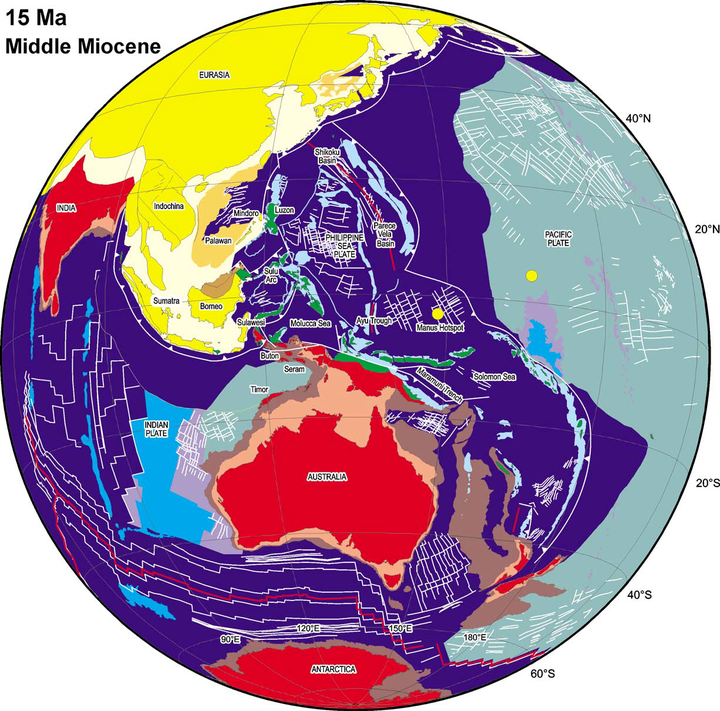

图片来源:Hall, R., 2002.

Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Pacific:

computer-based reconstructions, model and animations. Journal of Asian Earth

Sciences, 20(4), pp.353-431.

与菲律宾板块典型的弧后盆地拉张环境不同,南海的海底扩张与青藏高原的碰撞紧密相关,裂开的位置位于陆壳上。因此洋中脊的末端得以保存下来,而不是俯冲到其它洋壳之下变成板片窗(slab window)。

图片来源:Li, C.-F., Lin, J., Kulhanek, D.K., and the Expedition 349 Scientists, 2015 Proceedings of the International Ocean Discovery Program Volume 349 http:// publications.iodp.org

关于南海洋盆最早裂开的时间大约为3000-3300万年左右,也就是始新世的末期。而上面Li, C.-F., 2015用来表示多阶段裂开的那幅四格图( 修改自Ru and Pigott, 1986的原图 )中时间标注有误,如果是图1的end of paleocene(古新世末期),则早了整整1300万年。

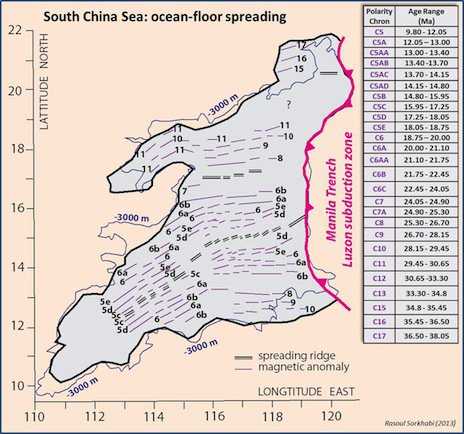

图片来源: http://www. geoexpro.com/articles/2 013/07/the-south-china-sea-enigma

上图中可以清晰的看到,南海洋盆裂开时形成的最早磁条带为C11,而C15,C16,C17则是属于古南海洋盆的部分。其C11的年代为2945-3065万年,与大洋钻探 U1435孔中发现的不整合面时间相符。南海洋盆的裂开活动至约1500万年前终止,同样可以从上图中看出,最年轻的磁条带为C5c,相应的时间为1590-1700万年。这时候的构造格局与南海裂开之前已大不一样了:

图片来源:Hall, R., 2002.

Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Pacific:

computer-based reconstructions, model and animations. Journal of Asian Earth

Sciences, 20(4), pp.353-431.

图片来源: http://www. geoexpro.com/articles/2 013/07/the-south-china-sea-enigma

古南海的洋壳大部分已经俯冲消减掉了,而新的南海洋盆在3300-1500万年间裂开了大约600-700公里。其洋中脊的末端,就是题主所好奇的部分,向西南方向呈楔状尖灭。

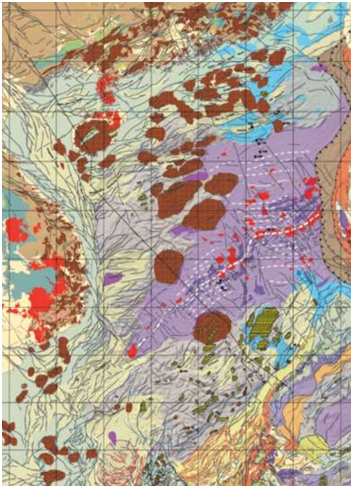

图片来源: http://www. searchanddiscovery.com/ documents/2015/30406pubellier/ndx_pubellier.pdf

第二个问题:东太平洋中脊是如何消亡在北美板块之下的?

为了消除误解,还是重点讨论一下普通洋壳是怎么逐渐消亡的,俯冲的板块能俯冲到什么深度,以及俯冲板块最后的归宿。洋壳俯冲进入地幔,并不是马上就全部熔融,其熔融或者混熔过程受温度,密度,压力等等因素的影响,非常缓慢。有的洋壳残余物甚至可以俯冲至下地幔,深达1000km以上。打个比方,人吃个饭,要消化完还得经过牙齿,胃,小肠,大肠折腾个一两天呢(何况有的还消化不完,此句话自带出场气味)。地球要消化掉地壳那时间自然是海了去了。

图片来源:Stern, R.J., 2002. Subduction zones. Reviews of geophysics , 40 (4).

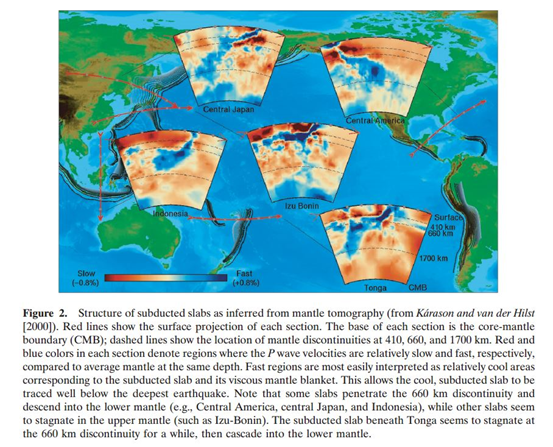

图中注释部分:基于地幔层析成像推测的俯冲板块的构造(Karason and van der Hilst,2000)。红线指示每个剖面的投影线。各个剖面的底界为核幔边界(CMB);虚线为地幔在410,660,1700 km处的不连续界面。剖面红色的影像表示P波传递速度越慢,蓝色越快,浅黄色的代表该处地幔的平均传递速度。一般认为,P波速度快的部分(蓝色)代表温度低的俯冲板块和包裹它的粘性地幔包层。这个特性让我们得以追索俯冲板块在深部地震带之下的行迹。请注意,部分板块穿过了660km处的不连续界面进入了下地幔(如,美洲中部,日本中段和印度尼西亚),另外一些板块则淤塞在上地幔中(如Izu-Bonin).汤加(Tonga)之下的俯冲板块起先停滞在上地幔,随后又穿过660km的不连续界面进入下地幔中。

这就是说,洋壳俯冲进入地幔之后,并不会马上熔融消失。它们仍旧会以板块3-20 mm每年的速度向地幔深处移动,并缓慢地与固体地幔重熔。这个过程是非常缓慢的。以美洲板块下的俯冲举例,其可追溯的俯冲深度约在1300 km 左右。如果以20mm每年的速度垂直俯冲至此深度,需要时间大约为6500万年。也就是说俯冲的板块会经历整个新生代的时间却仍然没有完全重熔。依然还是很大一坨~ 而此处地幔的温度已经超过了2000K,也就是1700摄氏度!!

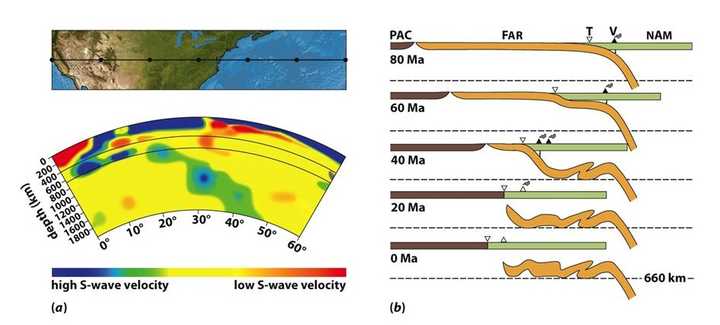

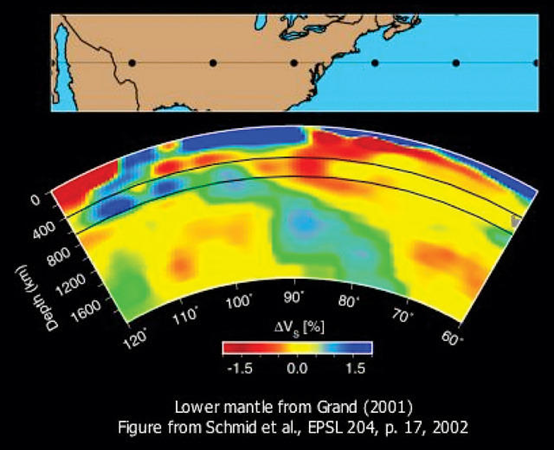

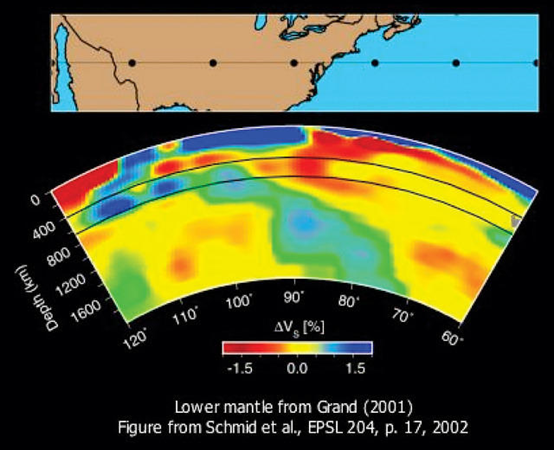

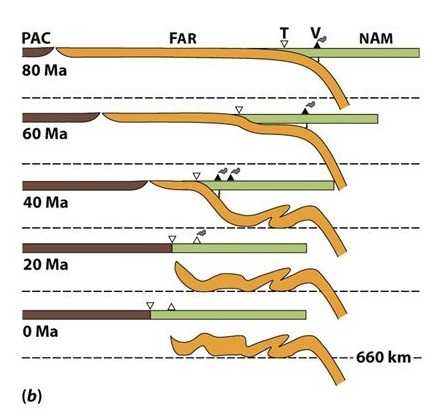

具体到美洲西海岸的洋壳俯冲而言,略有点复杂。其中最主要的一条剖面解译如下图:

图片来源: http:// images.slideplayer.com/ 20/6050729/slides/slide_36.jpg

此图中的层析影像还是一样,蓝色代表俯冲洋壳,右侧为人为解译的演化过程。太平洋的farallon板块俯冲,经过平板俯冲和高角度俯冲等阶段后,在大约4000万年之前淤积在上地幔中,其远端插入下地幔,但仅有微小的移动速度。最终形成今天660km上部的淤积团块和穿过660km不连续界面的末端。

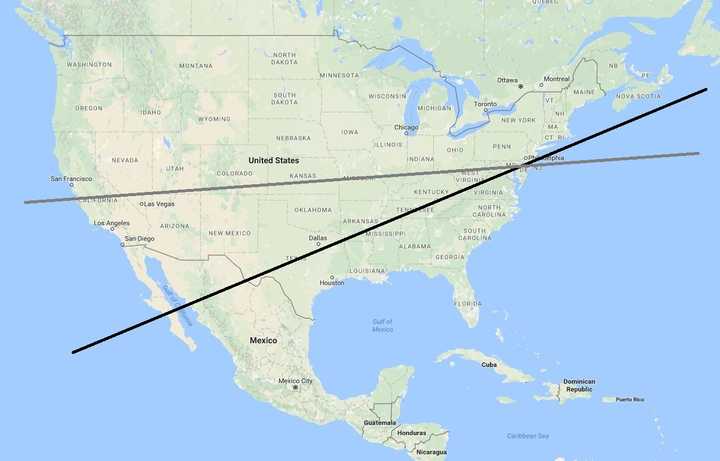

需要注意的是,此剖面的位置图(左上角地形)有误。原图应为下面这张图:

图片来源: https://www. iris.edu/gallery3/resea rch/2006proposal/surface/VanDerLeeFig

将两图中的剖面位置对比一下:

就会发现正确的剖面位置应该是黑线而不是灰色剖面线。这对于理解板块俯冲的具体情况非常重要,因为每个剖面其实都是变化的。前面Stern, 2002.的图和上面Schmid,2002的就不是同一个剖面,所以形状并不一致。

1号剖面,是前面stern,2002剖面所在位置。

2号剖面,是上面Schmid,2002剖面所在位置。

3号剖面,是下面sigloch,2008的剖面所在位置。

图片来源: Karin Sigloch

图片来源: Hidden Landscape

此图中的farallon板块俯冲是高角度连续俯冲,与1号剖面中的样式类似。

然后,稍微说一下洋中脊的俯冲。

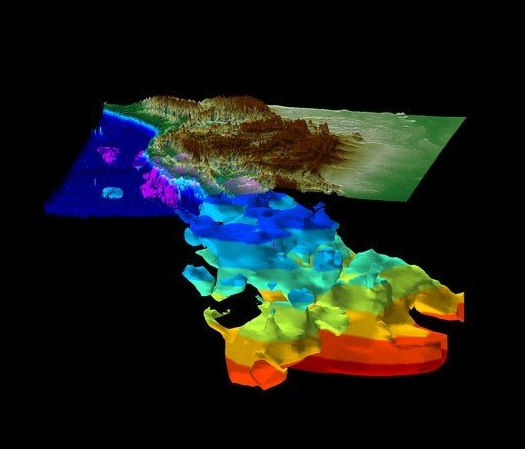

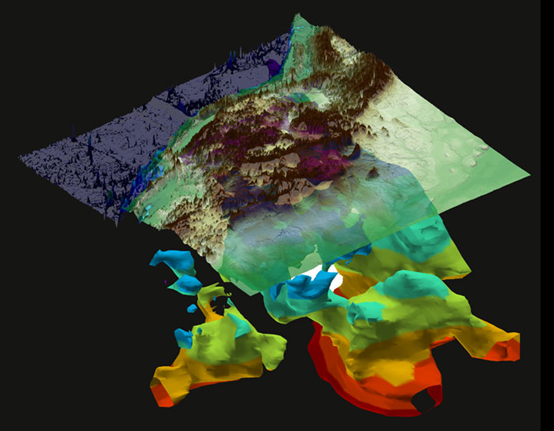

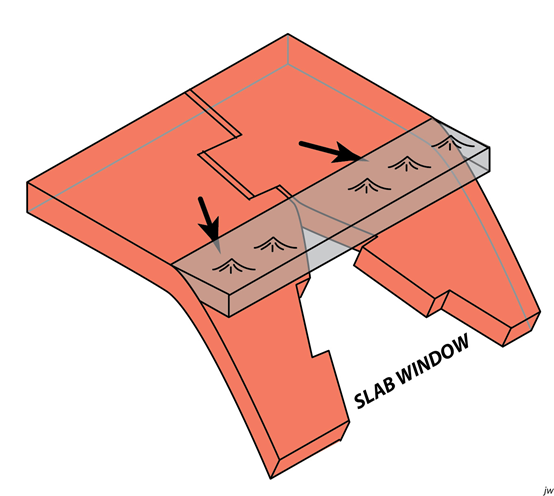

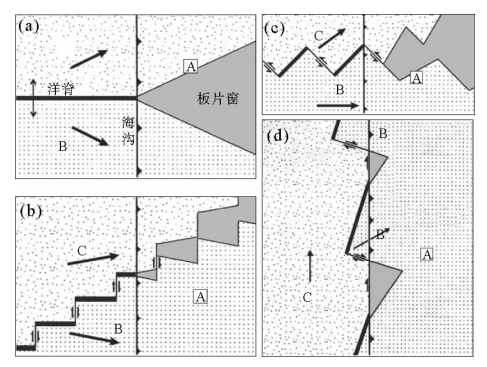

当洋中脊进入俯冲带的时候,随着压力的增大,地幔部分熔融减小,岩浆房也缩小,洋中脊的增生将逐渐停止。大洋中脊俯冲之后,会像一个拉链一样裂开,形成板片窗(slab window):

图片来源: https:// courses.eas.ualberta.ca /eas421/diagramspublic/slabwindow.jpg

正如 @阿木林 所提到的,洋中脊俯冲的样式有四种,并不像上图一样都是垂直于俯冲带的:

图片来源:Thorkelson, D.J., 1996. Subduction of diverging plates and the principles of slab window formation. Tectonophysics , 255 (1), pp.47-63.

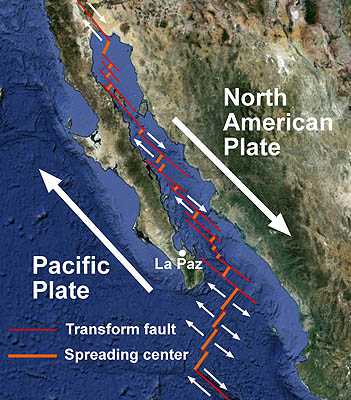

北美farallon板块主要是以第四种,平行的方式进入俯冲带,而前面提到的2号剖面的位置刚好是大洋中脊平行进入俯冲带的位置,这也就是为什么它会像软面团一样断开的原因。见下图:

图片来源: http:// sciencythoughts.blogspot.hk /2012/10/earthquake-in-gulf-of-california.html

图片来源: https://www. iris.edu/gallery3/resea rch/2006proposal/surface/VanDerLeeFig

图片来源: http:// images.slideplayer.com/ 20/6050729/slides/slide_36.jpg

另外,阿木林的回答也值得一读: 大洋中脊的末端是什么?东太平洋中脊是如何消亡在北美板块之下的? - 阿木林的回答

----------已更新完--------

P.S.

关于我说的半吊子科普作者(其实涅,只是顺嘴提到 @马前卒 ,并没有针对他的意思),我再挂个喜欢跨学科“扯淡”的李雷(反正这位“有意思”的中科院博士已经拉黑我了哈哈):

我其实不止到为啥

@Tony Soup答主一直盯着固态液态来讨论,这没有回答问题啊。就为了反驳一下

@马前卒和@李雷说地幔是液体?

截的图看了一下,督公虽然说得直接,说错了。但是李雷并没有明显说错,地核外核现在判断是液体啊,这是根据地震波在那个区间S波消失了的缘故。人家说地幔像粥,那你说粥是固体还是液体?我觉得塑性状态的固体以粥来比喻是合适的,更妙的一点在于粥还可以体现地幔的不均一性。因为现在地幔的一种广为接受的模型就是布丁模型,地幔里面有很多古老的大陆块和原始地幔及其他不均匀的物质。

————————分割线————

这个问题是个洋脊俯冲的大问题,估计没人能解释得很清楚,说清楚的也是自己猜的。我没法像大神一样去查大量资料,从文献里面截大量的图贴上来,感觉姿势水平还有精力都不够。虽然我知道大家都喜欢看地质的图,还是随便扯几句,解释一下算了。

这其实是关系到岩石地化、地球物理、构造、矿床、地理相当多的研究内容,研究体系复杂但是又不可避免。事实上,每个大洋的消失最终都会伴随洋脊俯冲。@Tony Soup 提到了板片窗地质模型正是最流行的解释模型,这在南美安第斯和中亚应用广泛。

洋脊在扩张,同时又在俯冲。由于俯冲增压,新的洋壳会停止增长,但是会继续扩张。这时候洋脊就拉开一道口子(就是板片窗),口子上方和周围温度很高,变质作用会是高温-超高温。同时形成大量特定的岩浆组合,比如A型花岗岩、埃达克岩、MORB-OIB玄武岩等等。总之,洋脊俯冲提供了高热、拉张、地幔物质增多的背景。

地球物理和构造方面可能就是热流值不一样,地幔角流速度不一样。

矿床方面glodfarb,1993(92?)年在nature上面讨论过,阿拉斯加地区洋脊斜向俯冲角度的变化引发的大型变形和大型造山型金矿(类似,当时还没这个名字)的形成。

就说这么一些吧,等待大神详细解答。