李春雨|谁是彼得罗夫?《彼得罗夫流感》的四种读法

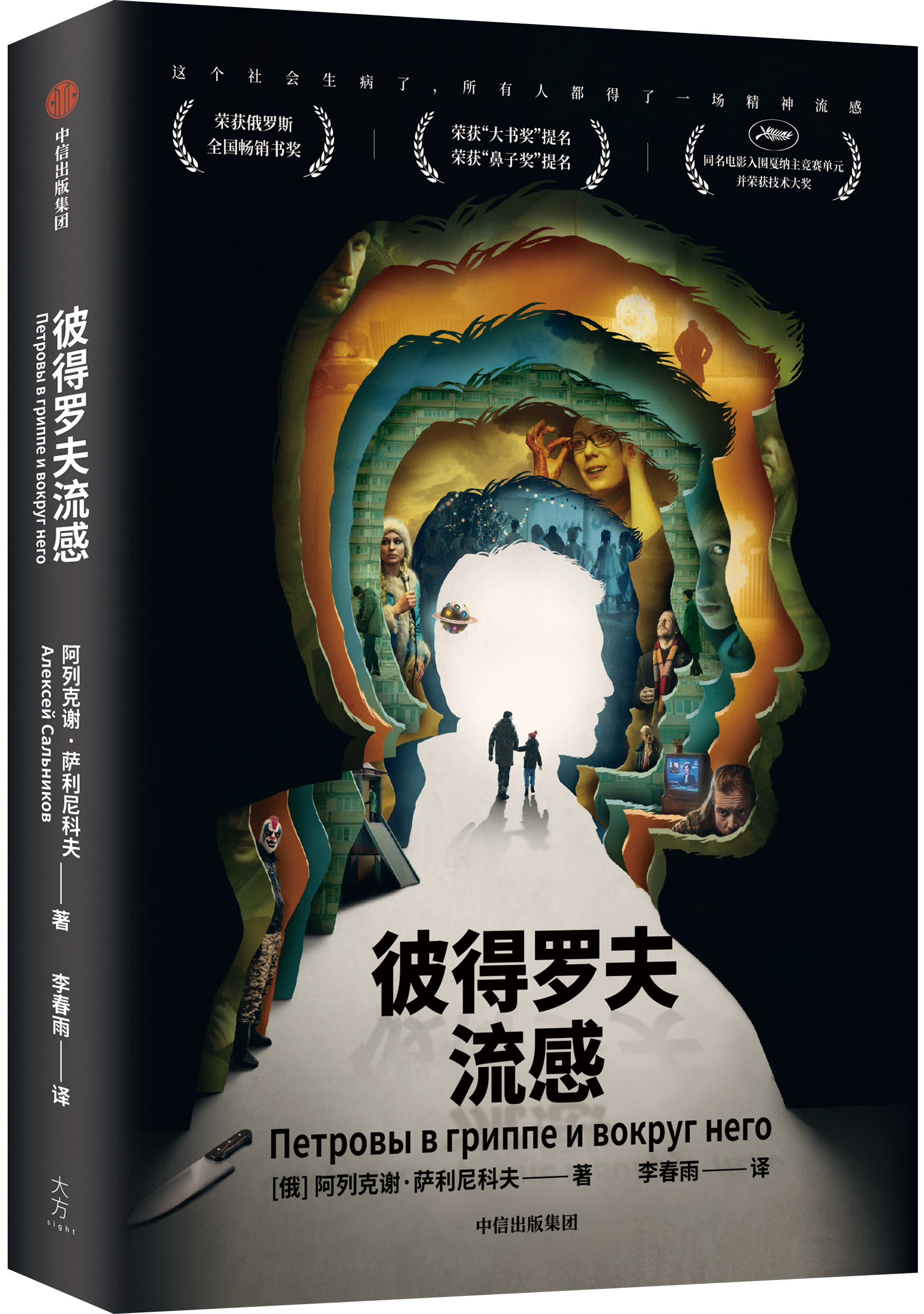

《彼得罗夫流感》,[俄]阿列克谢·萨利尼科夫著,李春雨译,中信出版集团,2023年7月出版,332页,69.00元

2021年7月12日,在第七十四届戛纳国际电影节主竞赛单元上,由《彼得罗夫流感》改编的同名电影全球首映。尽管现实与幻想的切换令人目不暇接,但世界各大电影媒体的影评人对影片整体评价颇高,将其公认为一部富于表现力、深植于俄国土壤的魔幻现实主义影片,在其时新冠疫情暴发的背景下尤具现实意义。《好莱坞报道》称其为“对冬季城市地狱漫游的超现实主义解读,将人语喧哗、体裁杂糅及时空错乱与精神谄妄混合起来,营造了令人匪夷所思又欲罢不能的艺术效果”。另一家美国娱乐界报刊巨头《视相》( Variety )称其“如同一部视觉交响乐,利用情节复现将读者卷入疯狂的漩涡,透过流感的棱镜加以透视。以连贯的长镜头将人物从一个时空传输到另一个时空,对苏联时期的回忆与对当代俄罗斯的感受相互交织”。

本片导演基里尔·谢列布连尼科夫(1969-)是当代俄罗斯著名电影、戏剧、电视剧导演,以犀利的社会批判视角及丰富的长镜头场面调度而著称。在一次采访中他曾坦言,《彼得罗夫流感》对他而言意义重大:“这是一部非常俄罗斯,非常私人的电影,讲述了……恐惧,欢喜,爱与恨,愤怒与崇拜,孤独与梦想,讲述了拥有千篇一律童年的一代;但戛纳国际电影节的青睐表明,不同文化和不同经历的人能够体会同样的恐惧与孤独。”

电影《彼得罗夫的流感》俄罗斯版海报

谢列布连尼科夫对《彼得罗夫流感》一书情有独钟,将其盛赞为当代俄语文学中罕见的杰作。除电影之外,还将其搬上了戏剧舞台。戏剧版《彼得罗夫流感》非但表现形式及手法与电影迥异,在艺术解读上也另辟蹊径,以相对有限的舞台空间呈现出无比开阔的思想内涵:戏剧开场时成年彼得罗夫在电车上遭遇的那群疯子,原来不是别人,正是他幼年时在新年枞树联欢会上遇见的那群演员。

自然,电影和戏剧都属于对小说文本的艺术演绎,但这种演绎的丰富性无疑证明了小说文本所拥有的巨大的阐释空间。而为小说文本赋予多元阐释的可能性,正是阿列克谢·萨利尼科夫作为小说家的最杰出才华。《彼得罗夫流感》小说文本构思精巧,由时隔二十余年的两场新年枞树联欢会串联起贯穿主人公一生的奇幻故事。小说开篇,流感高烧的彼得罗夫被惹是生非的伊戈尔拽到了一位稀奇古怪的哲学家、跟自己有过节的修车行前主顾维克多家里,吃下了一片与他本人一般年纪的阿司匹林。他无端地想起了四岁那年在新年枞树联欢会上遇见的雪姑娘。这是一处草蛇灰线式的伏笔,直到小说最后,当他带着自己儿子参加新年枞树联欢会时,谜底才最终揭开。原来,在四岁那年的联欢会上,同样发着高烧的他,阴差阳错地令雪姑娘打消了堕胎的念头,而那个被挽救的胎儿正是伊戈尔的儿子,雪姑娘正是维克多的亲姐姐,那片阿司匹林正是维克多当年买的!

故事看似构成了闭环,却似乎总有些不对劲儿。一面是庸俗晦暗的平淡生活,一面是诡异怪诞的魔幻现实,而后者既可能是实实在在的魔幻,亦可能是流感谄妄的幻想。读者跟随人物在不同时空来回穿梭,也和人物一样迷失在催眠般的盗梦空间里:死人复活——真相抑或幻想?伊戈尔到底什么来头?彼得罗娃真的是杀人狂魔?彼得罗夫真的杀死了谢尔盖?小说文本如同一个魔方,可以轻易拼凑起单面的真实,却很难同时凑齐六个面,而且稍稍一动,之前拼凑好的那面也凌乱了;它更像一个迷宫,其间散落着不止一根阿里阿德涅之线,沿着每一根都能走到出口,但沿途观感却迥然不同。以下试举四种逻辑自洽的解读方式。

冥王说

第一种解读将小说视为地道的魔幻现实主义文本,即伊戈尔是冥王,彼得罗娃来自地狱。对此可在文本中找到足够多的明证。伊戈尔不止一次自称冥王(АИД),说他“来自虚空”,叙述者也曾表示“伊戈尔辐射出的,乃是宿命的能量”。彼得罗娃的真实身份同样可疑(火舌,见血而出的冷螺旋,“来自地狱的”红色大衣),而伊戈尔醉酒后曾对彼得罗夫宣称,彼得罗娃正是他从地狱带来的(“我给你从地狱里找了个媳妇”)。支撑冥王说的另一“铁证”便是小说中最具魔幻色彩的情节——死人复活,它不但存在于彼得罗夫的主观幻想,还出现在叙述者的客观陈述中:“假如彼得罗夫此时打开车上的广播,他一定能听到主持人在讲述一桩咄咄怪事:新年前夕,一群死者家属弄丢了死者遗体,后来死者却好端端地自己回家了。广播里还播放了对灵车司机的采访,他是这一离奇事件的目击者;以及对几位警察的采访,他们起初还以为是场恶作剧,后来亲自用警车把复活的死者送回了家,因为后者死活不肯再回到灵车上去了。”设若死者复活确有其事,则伊戈尔必为冥王;设若伊戈尔真是冥王,则死者复活亦顺理成章:二者实为互证关系。

正是基于这种解读,很多人将《彼得罗夫流感》与《大师和玛格丽特》进行类比:忧郁的彼得罗夫——普通修车工和不被认可的漫画作者——对应大师;彼得罗娃——热烈如火、拥有报复性力量及女巫般魔力的女人——对应玛格丽特;神秘莫测、惹是生非的冥王伊戈尔则对应魔王沃兰德一行。流感引发的精神狂欢恰似疯狂的撒旦舞会,萨利尼科夫笔下的叶卡捷琳堡正如布尔加科夫笔下的莫斯科。不同之处在于,较之于惩恶扬善、主持正义的魔王沃兰德,伊戈尔更像是地地道道的恶魔,胡作非为,惹是生非,搅得人间鸡犬不宁。但又不得不承认,伊戈尔干的所有事,无非是撩拨了人性中本就存在的恶而已。

阿列克谢·萨利尼科夫

人格分裂说

持第二种观点者认为,伊戈尔、谢尔盖及其父母、彼得罗娃和小彼得罗夫,乃至电车上的疯子,通通是彼得罗夫人格分裂的产物。对此,书中同样有足够多的暗示。彼得罗娃曾经质疑伊戈尔的真实性,怀疑他是彼得罗夫幻想出来的,而彼得罗夫则觉得,妻子和儿子才是他幻想的产物。至于谢尔盖,无疑正是彼得罗夫自己。首先,彼得罗夫的名字就叫谢尔盖(这个关键信息在小说中仅仅出现过一次);其次,文中有两处明确提示:“也许彼得罗夫自己就是那个折磨彼得罗夫并计划杀死谢尔盖的疯子”;“他感觉自己就是谢尔盖”。就连电车上的疯子也极有可能是彼得罗夫幻想出来的:“彼得罗夫不无快意地想,要是他一回头,发现身后的车厢空空如也,而声音却仍在继续,那可就真的太搞了。”

那么,彼得罗夫人格分裂的根源何在?首先大概跟原生家庭有关。彼得罗夫的父亲“从不掩饰对儿子的工作的鄙夷”,“打小就指着鼻子骂他窝囊废”;彼得罗夫的母亲性格暴躁,口无遮拦,形同泼妇,对待儿子粗暴专横,光着身子在儿子面前乱转。每年暑假,父母都会把彼得罗夫一个人丢在奶奶家的达洽里整整一个月,而奶奶什么都不准他做,事后又总埋怨他啥也不干(叙述者的那句评论“而他居然没有疯掉,简直匪夷所思”读来更像是一句反话)。考虑到这些因素,就更有理由断定,谢尔盖的父母同样是彼得罗夫幻想出来,以弥补童年时家庭关爱缺失的:谢尔盖的父亲会陪他们一起做航模,而彼得罗夫的父亲却总在加班;谢尔盖的父亲从不干涉谢尔盖的文学创作,更不会指手画脚;彼得罗夫关于童年最美好的回忆,恰恰发生在谢尔盖家的达洽里。(当然,谢尔盖的父母远非完美无瑕。在他们身上似乎同样折射着彼得罗夫父母的影子。比如,谢尔盖的父亲总爱打压谢尔盖,“似乎在以此向妻子显摆自己的能耐,炫耀他对谢尔盖的绝对优势,好像在跟自己的儿子竞争自己的妻子似的”,这与彼得罗夫父亲对他的态度是一致的。)

其次是现实与理想的落差。彼得罗夫酷爱绘画,且颇有天赋,却无法实现自己的画家梦,只能做一个受人鄙夷的修车工,反复辩解说自己从来没有出版的打算。不仅如此,修车工的繁重而不健康的劳作方式对其身体和精神均产生了严重损害。彼得罗夫未老先衰,常被人误当成吸毒者;他还时常梦游,“大概是汽油蒸汽对神经的刺激”。面对理想与现实的巨大落差,生性怯懦的彼得罗夫习惯于逆来顺受,只能借助于幻想人格展开报复。伊戈尔与彼得罗夫截然相反,他有钱有势,随心所欲,想忽悠谁就忽悠谁,啥事都能轻松搞定。伊戈尔之于彼得罗夫恰似《搏击俱乐部》中痞子英雄泰勒之于安分守己的小职员杰克。面对与彼得罗夫相同的命运,愤世嫉俗的谢尔盖选择自杀作为对世界的报复;彼得罗夫协助谢尔盖完成自杀,实际上是掐灭了自己不切实际的幻想。

最后,彼得罗夫的人格分裂大概还与某种重大的精神创伤有关。对此小说中没有明确表述,却能找到蛛丝马迹。小说中有这样一段文字:

他这辈子从未有过任何非分之想,因此也从未体会过失望。自然,他也有些小小不言的麻烦,但都不至于为他的生命插上十字架,像他青年时代的朋友谢尔盖那样。他也可能会遭受一些严重损失,比如儿子也许会出什么事,前不久不就有个跟儿子差不多大的小男孩,带着冰鞋出了门就再没能回来吗?妻子也许会另找个男人,不过这也正常,毕竟妻子跟他已经离了婚。 (第7页)

这段话的隐秘内涵与其显在表述或许恰恰相反。假如谢尔盖是被彼得罗夫自我毁灭的一重人格,那么,“为他的生命插上十字架”的那些损失或许恰恰是真实出现过的:带冰刀的小男孩无故失踪这一事实在书中反复出现了四次,是否可以推测,这个小男孩就是小彼得罗夫?而前妻是否真的另找了一个男人?(在谢尔盖以彼得罗夫为原型杜撰的故事里,同性恋水暖工的恋人不正是被另一个男人撬走了吗?)何况小说中还有这样一句话:“失去儿子带给彼得罗夫的痛苦,或许远不及彻底失去妻子。”假如这些推测成立,则彼得罗夫人格分裂的理由就更加充分了。

以人格分裂为出发点,“死人复活”亦可得到合理解释。从上面引用的文字来看,“死人复活”似乎确有其事,毕竟是广播里报道的新闻事件。但换个角度想,作为人格分裂者,彼得罗夫自然可以幻听到任何他想听到的东西——“假如 彼得罗夫此时 打开车上的广播, 他 一定能听到”。

不过,人格分裂说也存在某些疑点。首先,叙述者本人在指出这一可能性的同时也提出了质疑,说有些细节绝非彼得罗夫的想象力所能企及的,比如妻子的鞑靼族出身。更重要的是,假如这一切都源自彼得罗夫的幻想,叙述者又从何得知?其与彼得罗夫是何种关系?是精神病医生?抑或彼得罗夫本人?再者,叙述者是否可靠?事实上,在很多事情上,叙述者本人都是模棱两可的。表现在语言上,就是频繁使用почему-то(不知为什么)、зачем-то (不知为何)、как-то(不知怎地)等含混表达,这在强化人物行为心理的混乱与矛盾的同时,削弱了叙述者的可信度,并进一步模糊了小说文本的阐释边界,令文本真实更加扑朔迷离,使得多元阐释成为可能。

魔方也好,迷宫也罢,都同样既是小说构筑的文本世界,又是现实生活、人类世界本身。对于萨利尼科夫而言,文学是对当下现实的反思,而魔幻现实主义是解释现实最为便利的工具。倘若抛开虚实层面的表象,而深入本源,则或许又可得到以下两种解读。

生活异化说

第三种解读认为,冥王并不存在,但小说中的所有人物或多或少都是疯子,而逼疯他们的正是异化了的生活(戏剧版正是基于这一解读)。小说的叙事在苏联和当下两个时空中交错展开,反复将当代与历史进行对比(特别是电车上的疯子们关于政治、社会福利的争论,彼得罗夫与父母及岳父母那代人的观念交锋)。彼得罗夫差不多是作家的同龄人,他们在苏联末期度过了相对安逸的童年,在少年和青年时代却遭逢分崩离析和混乱无度,这不可能不对他们的三观产生深远影响。叶卡捷琳堡曾是苏联解体之后最为混乱的地区之一,暴力犯罪层出不穷,一度被称之为俄罗斯犯罪之都。小说中随地丢弃的注射器、死在楼道里的小流氓、比犯罪小说更为黑暗的街头真实……正是被异化了的现实导致了人们心理的扭曲和精神的疯癫。

书中有这样一段文字,颇耐人寻味:

如今,仅仅几年光景,大家都变得不苟言笑了。那年秋天俄罗斯刚经历了金融危机,但人们却很快活;眼下并没有危机,况且临近新年,可路上的行人却一个个愁眉不展。看上去大家似乎都比九十年代穿得好了,吃得也更饱了,却总觉得少了点儿什么似的。也许恰恰少了些奔忙。以前的城市居民像一群蟑螂,大家都忙着赚外快,争先恐后地到处抢购便宜衣服和食品,着急忙慌地追赶公交车,就跟每一趟都是最后一趟似的,一门心思早点儿到家,唯恐在黑黢黢的楼道里撞见不要命的吸毒者。而如今,人们走在城市的街道上,如同走在主人屋里的宠物猫。 (168页)

初看这段文字,似乎在说:现实生活得到了改善,居住环境变得安逸了,人从蟑螂变成了宠物猫。但若从人物的主观心理感受出发品味这句话,则恰恰相反:即初到脏乱差的环境里,人是厌恶抗拒的,但时间久了,就安之如饴了。换言之,并非异化的生活实现了正常化,而是人被异化的生活同化了。

电影《彼得罗夫的流感》剧照

生活本来说

如果说第三种观点指向的是特定的当代现实,那么第四种观点则指向普遍的人类生活:冥王并不存在,人物也并非疯子,只不过生活本就荒诞无常,每个人心里都有些不可告人的秘密和脏事。抛开那些疯狂的流感谄妄,书中人物其实都是再普通不过的。彼得罗夫是个循规蹈矩的修车工,还是个重度拖延症患者(家里滴水的水龙头,父亲留在车上的庸俗装饰);彼得罗娃是个颇有些厌世心理的图书管理员,她对那些该死的渣男毫无怜悯,对露天市场上的小贩却充满了同情。夫妻二人都极有公德心,生怕将流感传染给别人;他们在省城拥有两套住宅,却过着连“番茄自由”都无法实现的日子。总而言之,彼得罗夫们就是普罗大众,在他们身上能照见我们每个人的影子。每个看似温良恭俭让的正常人心里,都或深或浅地埋伏着妒忌、贪婪、疯狂、叛逆、报复的暗黑因子,而流感的发作正是这种隐秘冲动的爆发。正如谢列布连尼科夫导演所说:“我们每个人都是彼得罗夫。”

生活本自庸常,每个人都或多或少渴望着另一种生活,并在这种渴望中焦灼:

他只是有种感觉,一切都不应该是现有的样子,除了他眼下拥有的生活之外,还应该有另外一种生活,一种宏大的生活,为另一种未知的东西所充满,但绝非修车地沟,绝非家庭生活,而是别的什么,一种不那么世俗、不那么庸常的东西。尽管这种生活规模宏大,但彼得罗夫活了将近三十年,却从未触碰过它,因为不知道该如何去做。彼得罗夫有时会觉得,他的脑子大部分时间都深陷于某种类似流感谄妄的状态之中,无数的荒诞念头对他纠缠不休,他并不愿意去理会它们,可它们却一个劲儿往他脑子里钻,妨碍他理解某些更为重要、却难于表达的东西。 (285页)

生活的荒诞还源自不同个体的差异与隔阂,因为生活中不仅有客观真实,还有主观真实。为了更好地揭示这一点,作家采取了独特的叙事视角。小说看似通篇使用了全能视角,实则分别掺杂了成年彼得罗夫、儿时彼得罗夫、彼得罗娃和雪姑娘等不同人物的内视角。通过不同视角对同一事件进行观照,可以呈现出异样的主观真实,展现人与人之间的隔膜与戒备。比如,彼得罗夫宿醉回家,发现儿子生病,问了一句“咋了,病啦?”这一细节前后出现了两次,分别掺杂了彼得罗夫和彼得罗娃的内视角。彼得罗夫自认为他“勉强从身体里榨取最后一点精神,努力塞到声音里以示关爱”;而在彼得罗娃看来,彼得罗夫的声音里“多少带着点儿幸灾乐祸的意味”。又比如,对于洗衣机里流出红水这件事,起初根据彼得罗夫对事件的回忆,是小彼得罗夫的粉红色连袜裤掉色;后来才由彼得罗娃透露内情,原来是她杀人之后棉服上沾了血迹,故意用儿子的连袜裤掩人耳目的。同床共枕的夫妻之间尚且如此,更遑论外人了。

和小说文本一样,小说俄文原名 Петровы в гриппе и вокруг него 同样内蕴丰富,可做多元阐释。直译成汉语大致应为“流感病中及流感周围的彼得罗夫一家人”(电影片名截取一半—— Петровы в гриппе ,即“患流感的彼得罗夫一家人”)。之所以说“大致”,是因为很多意蕴在翻译过程中不可避免地流失了。首先,“Петровы”是“Петров”的复数一格形式,通常指“彼得罗夫一家人”(包括彼得罗娃、小彼得罗夫),但结合上文论述,亦可理解为“很多个彼得罗夫”,即彼得罗夫的多重人格(包括伊戈尔,谢尔盖等等);或者“彼得罗夫们”,即诸如彼得罗夫的普罗大众(包括你我在内)。顺带一提,彼得罗夫是最为常见的俄语姓氏之一,由此更具普遍意义。其次,这里的“грипп”绝非普通的流感,更是一种“精神流感”,直接作用于人格与理智,其症状除了发烧咳嗽流鼻涕之外,更多地表现为混乱、狂躁、谄妄、迷狂、疯癫等等。故笔者借鉴医学界以人名命名疾病的先例,将其译为“彼得罗夫流感”,一则保留“Петровы”的多义性,二则突显“грипп”作为精神流感的独特性。

小说语言细腻准确,冷静克制,同时带有独特的戏谑与幽默。这种语言特质源自作家丰富曲折的生活阅历。小说主人公的职业身份为修车工,作家对其劳作过程虽然着墨不多,却处处体现着细节真实。令我印象最为深刻的一处,说一群修车工在给一辆瞪羚车换底盘件,结果有个东西卡住了,死活敲不出来。这个东西(шкворень)是个专业术语,在词典里对应着诸多词汇,我百般搜索无果,最后咨询了同为修车工的内弟才解决疑难。当时我便隐约感觉,作家对修车工的了解绝不一般,想必有群修车工朋友,就像老舍先生当年写《骆驼祥子》,同样受益于他那群人力车夫老哥们。后来我才得知,原来作家本人就干过修车工。难怪能把修车工写活了。不止修车工,作家还干过各种各样与文学毫无关系的行当,简直堪比高尔基“在人间”的磨炼。这些经历今后或许都会慢慢变成文字,而那必然是真实的,有力量的:只有在血和汗里浸泡过的文字,才能入骨入心。