一、又见“行政死机”

2020年开年,突如其来的一场新型冠状病毒肺炎疫情,从湖北省武汉市不断向外蔓延,打乱了原有世界的运行次序。作为疫情的中心,湖北省的医疗人员和医疗防疫等物资严重不足,亟需援助。

在疫情开始的早期(2020年1月31日),为应对新冠肺炎疫情影响,湖北省委副书记、武汉市委书记以及武汉市政府工作小组在媒体上表示,援助运行机制采用的思路是:统一需求统一调拨,物资运输和送达都需经过武汉市红十字会等有限的几个慈善机构统一配置。但事实表明,当大量的医疗防疫和生活物资纷纷向湖北集结,该机制使众多物资库存在仓库,不能及时被送至疫情防控最需要的地方,甚至出现“寿光蔬菜被售卖”的丑闻。武汉市红十字会面临巨大压力,不能及时将捐赠分发到各个市县物资匮乏的医院和病人手中,引起了捐赠人和社会的强烈不满。

面临这个巨大的挑战,2020年2月7日,国务院联防联控机制新闻发布会上,国家卫生健康委宣布了新的救助模式, 让16省“一省包一市”。也就是,援助机制从“统一调度”向“对口援助”的体制转变。

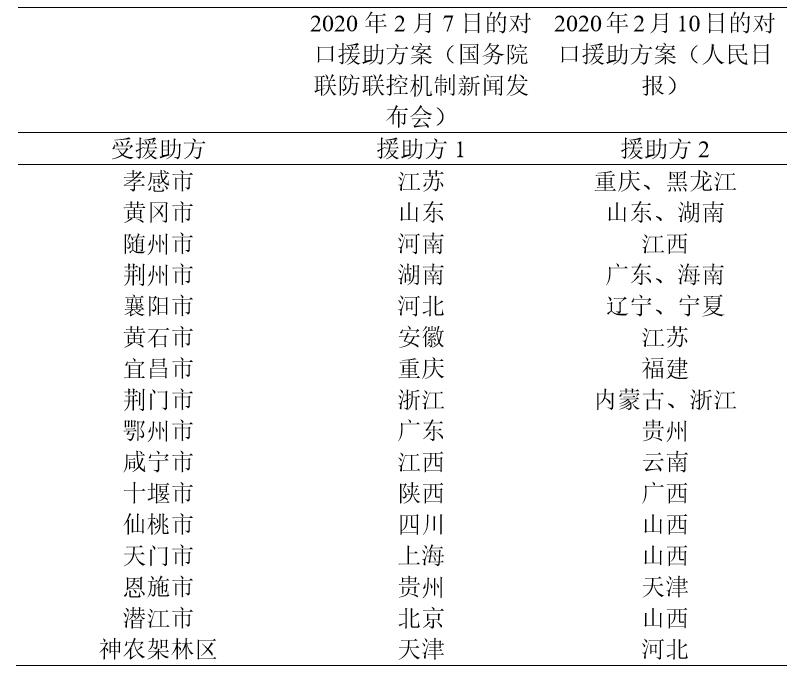

“对口援助”最主要特点是资源调度的权力从中央下放到地方,援助方和受援助方之间沟通协商具体援助方案。部分省(如江苏)在接到对口支援要求后,再一次将任务下沉分解,由地级市对口被援方的区、乡镇或街道,实现二层级式的对口援助体系。然而,2020年2月10日,人民日报公布了新的对口援助方案,最新的对口方案中被援助的地区未曾改变,援助方减少了北京、上海、四川、河南、陕西和安徽,增加了黑龙江、辽宁、内蒙古、海南和宁夏两个方案的对口包干具体如表1。

“对口援助”机制并不是针对此次疫情才发明的救灾制度模式。实际上它在2008年的汶川地震抗震被广为使用,在救灾和重建中发挥了关键作用。最近几年的精准扶贫也采用了类似的对口扶贫模式。时任汶川地震救灾前线总指挥、民政部救灾司司长王振耀先生曾回顾当时对口援建的出台过程——

“在巨灾发生时,实际上会出现一种行政‘死机’现象。因为传统的行政管理体制和经验以及运行的渠道只是办理日常事务,海量的救灾物资一下到成都,就不可能按照传统的办法调动起来。比如说四川成都火车站最大能量是接300个车皮可以在一天内完成装卸。在救灾时期,经过应急调度可以装卸700-1000个车皮。然而,在救灾应急的第一个星期,全国行动了起来,政府和民间各类物资都要向四川运输,每一天送过去的救灾物资就是2000多车皮。这样,怎么装卸就出现大问题了。救灾物资在机场成山,在别的地方,在车站,调不出来。”(详见Wang,2015)。

在这种情况下,前线总指挥部提出了对口援助的想法,打破了原有的“统一调度”的制度障碍,很快得到国务院批准。2008年5月22日国务院办公厅发布《关于对口支援四川汶川特大地震灾区的紧急通知》。通知的第一句话就是:根据国务院抗震救灾总指挥部关于开展对口支援工作的总体部署。该文件要求21个省市对口援助21个极重灾区县或区,由省长直接对话区长和县长。此外,中央要求援助省份以不低于上一年财政收入的1%进行援助。与这次新冠肺炎疫情的二层级对口援助体系类似,其中10个省将援助任务进一步分解给各市对口灾区的乡镇或者街道。

事实表明,对口支援制度的确成功地解决了这一“行政死机”问题,让援助系统重新高效运行起来。

二、对口援助制度的由来

对口援助机制运行的原理是什么呢?回答这个问题,需要先梳理清楚中国特色的政府治理制度。

地区分权的威权体制(Zhang,2005;Xu, 2011)是具有中国特色的政府治理制度。中央政府控制重大决策权和人事权,而地方政府在经济等事务上享有相对独立的决策权和执行权。这个制度的特点是知难行易。

因为政府机构科层比较多,官员的晋升靠上级考核,信息从底层传递到决策层是一个复杂的过程,需要层层上报,每一层的反馈和传递都有可能过滤,难免有信息失真和延长的情况存在。信息失真和不及时很有可能导致决策延迟甚至失误。这个威权体制的优势在于各地对于中央决策的执行力非常的高效。一旦决策者下了决心,中央的政策可以很快执行到基层,在这个过程中各层政府还经常层层加码,执行起来特别高效,而且力度很大。

例如:此次新冠肺炎疫情,2月7日刚刚公布了对口支援的配对方式,江苏省各地市在2月8-9日就已经纷纷将援助物资等送至孝感市,执行力非常之高,体现了是集权制度“行易”的特点。对口援助是克服“知难”问题,发挥地方政府的积极性和创造性的重要手段。然而,16省包干的对口支援方案提出3天后,也就是2020年2月10日,人民日报就公布了新的对口支援方案(表1)。这其中发生了什么,我们不得而知。从调整的结果反推,很有可能是最初制定的对口方案未能及时获得一线的真实信息,再一次验证了集权制度的“知难”的特点。

在过去几十年的改革过程中,为了克服“知难”的问题和调动地方政府和官员的积极性,中国采取了晋升锦标赛制度(周黎安,2007)。各地方官员的考核主要依据GDP增长等指标。在这个指挥棒下,地方官员有很强的积极性来发展地方经济。而且这种安排克服了信息流不顺畅的问题。地方官员对当地的情况比较了解,不存在信息不对称的问题。在应对大型救灾情况下,对口援助机制相当于把抗震救灾作为地方竞争的考评指标。换言之,对口援助运行机制的原理,实际上调动的是地方竞争模式。

从王振耀的回顾中不难看出,应对危机的最大特点是需要高效率的处理大量的重叠信息,这时的地方竞争锦标赛制度优势明显高于集权式的统一部署模式,非常适合中国体制。因为晋升竞争机制,使得沿海省份对口援助灾区时有很强的表现动机。事实也证明了这一点。汶川地震灾后重建要求3年的任务,实际上2年就完成了重建工作。事后统计各省援助金额均高于中央制定的标准(1%的财政收入)。在这次新冠疫情中引进对口援助,预计会同样激励各援助省之间的竞争,调动官员的积极性,为取得抗疫战的胜利做出至关重要的贡献。

三、对口援助的“副作用”

然而,任何制度都不是万能的。晋升锦标赛制度是存在一些副作用的。比如GDP的竞争产生了环境问题等问题。灾后的对口援助制度也不例外,也会有一些副作用。

我们和荷兰瓦赫宁根大学Erwin Bulte教授合作的一篇论文《灾后援助与制造业发展:来自中国自然实验的经验教训》(“Post-disaster aid and development of manufacture sector: Lessons from a natural experiment in China”,European Economic Review,2018)研究发现,汶川地震后的对口援助在短期内会促发“荷兰病”,抑制制造业的发展。

所谓“荷兰病”是指,大批外来资源(比如对口援建的建筑行业)进来之后,会吸引人力和物资等都向与该资源有关的不可贸易部门倾斜,引发工资上涨。面临全世界竞争的市场,可贸易部门(比如服装厂)无法像服务业一样,通过市场供需快速调整产品价格和工人工资。结果工人跑到不可贸易部门,导致可贸易部门丧失在市场上的出口竞争力。就如荷兰在1959年发现了大量石油。在这之后的20年里,荷兰经济反而表现欠佳,出口急速萎缩,经济增速下滑。汶川地震后的灾后援助也出现了类似的现象。

因为地方竞争,沿海援助省份的援助力度远远超过中央标准。大规模的援助项目造成了当地物价急速上涨。例如:砖,水泥,餐馆,理发店等不可贸易部门产品价格翻了一倍以上,工人的工资随之提高,最高一天可达500元。用工成本的增加严重地挤出了制造业部门的生产。短期内,灾后援助激发了“荷兰病”机理,阻碍了被援助方的制造业发展,甚至该负向作用溢出到了那些与被援助方相邻的非地震灾区。

后续,我们另一篇工作论文又尝试检验了灾后对口援助的长期效果,发现援助产生的“荷兰病”的作用甚至是不可逆的。因为,援助方往往更愿意输出自身的优势,而忽视了被援助方的当地优势。当援助完成后,受援方的制造业的下降是持续的,服务业短期内的上浮,在援助结束后1-2年之内慢慢回落至地震前的平均水平。因此,长期而言,灾后对口援助似乎并没有出现我们所期待的新增长。但是,灾后对口援助的确让灾区在灾后2年内恢复了生产生活,与国际经验相比,这已经是一个非常了不起的奇迹(徐丽鹤和张晓波,2018)。

当然,对口援助机制被运用在应对新冠肺炎疫情问题上,和抗震救灾援助的作用是不同的。然而,仍有一些不可忽视的具体问题。例如:援助方把医疗物资集中到湖北,如果自己也暴发疫情,该怎么办?再比如,对口援助的物资在运输途中,或者将受援方病人运送到援助省救治,中间可能产生的传染怎么控制。这些问题也是值得思考的。

对口援助制度的一个重要特点是各省都在快速地探索自己的救助模式。各级政府如果能从典型的事实经验中快速寻找出好的模式,再通过统一部署的行政体系,将成功经验快速向其它地方推广,我们相信许多对口救助中面临的挑战是可以克服的。

总体而言,中国式对口援助机制被运用在应对灾难等突发应急事件上,通过地方晋升锦标赛模式,可以高效地调动资源实现短期救急的目标。但也不可避免地会产生诸如“荷兰病”或资源浪费等问题。至于能否在长期上受援方实现从输血实现“造血”的转变,真正改善本地经济社会的治理机制,尚有待更多的学术研究进行检验。

———————————————————

参考文献:

本文作者:

张晓波 ,国际食物政策研究所(IFPRI)高级研究员、北京大学国家发展研究院经济学教授;

徐丽鹤,广东外语外贸大学广东国际战略研究院专职研究员。

注:本文由张晓波教授和知识分子微信公众号授权发表