《归去来兮辞·并序》(陶渊明)——来源于教材的经典作文素材及运用

《归去来兮辞·并序》(陶渊明) ——来源于教材的经典作文素材及运用

【素材清单】

《归去来兮辞并序》由“序”和“辞”两部分组成。“序”叙述了陶渊明就职的经过和辞官的原因。“辞”则抒写陶渊明去职的决心、归家时的愉快心情和归家后的乐趣。通过对田园生活的赞美和对劳动生活的歌颂,表明陶渊明对当时政治,尤其是仕宦生活的不满和否定,反映了他蔑视功名利禄的高尚情操,也流露出乐天安命的消极思想。

《归去来兮辞》的写景是实写还是虚写?钱钟书先生说:“ 《序》 称 《辞》 作于十一月,尚在仲冬;倘为追述、直录,岂有‘木欣欣以向荣’,‘善万物之得时’等物色?亦岂有‘农人告余以春及,将有事于西畴’、‘或植杖以耘耔’等人事?其为未归前之想像,不言而可喻矣。”(钱钟书 《管锥编》 )如此说来,本文第一大写作特色就是想像。作者写的不是眼前之景,而是想像之景,心中之景。那么,写心中之景与眼前之景有什么不同吗?眼前之景,为目之所见,先有其景后有其文,文景相符,重在写真;心中之景,为创造之景,随心之所好,随情之所至,心到景到,未必有其景,有其景则未必符其实,抒情表意而已。

【写作素材】

1、余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

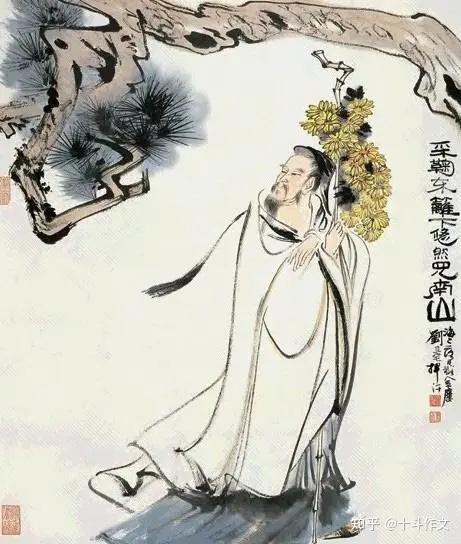

2、陶渊明也曾热衷于官场,想在仕途上一展自己的抱负。但当他做了彭泽县令,了解到官场的黑暗 以后,便毅然辞官归隐, “羁鸟倦旧林,池鱼思故渊” ,他还是喜欢“采菊东篱下,悠然见南山”的生活,从此躬耕农 田,不问世事。他找到了自己的位置,实现了他的人生价值。

3、鲁迅认为在中国文学史上,陶渊明与李白一样,都是头等人物。陶渊明丰富的田园诗,语言质朴自然而又颇为精练,其风格有平淡和爽朗之胜,给人以空灵、幽美之感,无处不流露出他对人生的热爱之情。

在官场,陶渊明是一只留恋山林的笼中鸟,是一尾思念昔日宁静水潭的池中鱼。只有徜徉在大自然的怀抱中,他才寻得了耕种之乐,觅得了垂钓之闲,找到了灌园之趣。

4、陶渊明厌恶官场,决心归隐。“田园将芜”,故应回家,只是心为形役而不能自主,这是何等的可悲啊!但是,归意已有,决心已下。正如他在《归园田居》写到:“少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。”从他的自恕自慰之词中,表达了诗人鄙弃官场、向往田园的感情。陶渊明依恋山水,情情旷达,应该说是一种禀赋。他自己曾说:“少学琴书,偶爱闲静,开卷有得,便欣然忘食,见树木交荫,时鸟变声,亦复欢然有喜。尝言五六月中,北窗下卧,遇凉风暂至,自谓是羲皇上人。” (《与子俨等疏》)这是一个天性热爱自然,不喜奉迎的人,置身仕途,自觉笼中之鸟,又有何快意可言?生命的本质在于“随心所欲”,生命的活力应该于和谐的自然之中才能释放出无穷。“悟已往之不谏,知来者可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。”陶渊明因“误落尘网”所失去的,恰恰是生命中的“本我”,正如“久在樊笼里,复得返自然”。所以,此时的归隐,陶渊明从一个对统治者抱有幻想的“非我”,向“爱慕自然、企羡隐逸”的“本我”找到了生命价值的本源,开创了田园隐逸诗之风。

【素材激活】

自然中释放生命芬芳的陶渊明

你是一道靓丽的风景,跨越百年的沧桑,仍留在人们的心中。你宁与宅边五柳同住,不与朝中高位同舞,勾勒了一道超脱世俗、安贫乐道的风景。

你面山结庐,抱膝吟歌,采菊观日,菊花与你作伴,飞鸟与你畅谈;悠悠的南山留不住溢入喧嚣红尘的菊香,一杯杜康醉不了你一颗爱民的心,浩瀚的苍穹盛不了你迷茫的眼神,一间陋室,一盏清茶,一种暗香,便有了一道抑郁的风景。你的追求犹如汩汩流淌的溪水,绕开山下的欺诈倾轧,自由地嬉戏在你人生的乡间小路边,一直流淌了几百年。

你是一道朴素的乡间风景,你清贫而充实,温和而坚定。你不与世俗同流,生活清贫却“不愿为五斗米折腰向乡里小儿”,你的刚正不屈,你的气魄犹如巍峨的高山,强硬而正直,将官场中那“妙算者谓迷,直道者云妄”的是非颠倒压在脚下;你的现实超脱,亦在中国精神史上留下了光辉印迹,在众多风景中熠熠夺目。

欣赏你带月荷锄的淡泊宁静,渴望你闲适恬淡的田园生活。浑浊官场中,你选择离开,物欲横流,你不同流合污。笑傲风月的形象成为田园诗派中的一道绚丽风景。你是岸上的野菊花,独自倾吐你的芬芳,流年似水。唯有你,千古不变,永世流芳!你用诗作充实自己,点亮了生命的火把,照亮了世人的眼睛,呈现出世间最灿烂的风景。

你是中国诗坛上的一支秀丽的奇葩,你的丰碑永远树立在田园郊野之上。你,就是自然中释放生命芬芳的陶渊明。

写作运用:

《归去来兮辞并序》是陶渊明的的代表作之一。陶渊明厌恶污浊庸俗的官场,为追求个性自由,保持个人高洁的操守,维护个人的尊严,毅然挂印辞官。他把自己的为官生涯定为误落“尘网”,把自己的回归比喻为“羁鸟”回归“旧林”,“池鱼”回归“故渊”。这表现了他不愿与封建统治者同流合污的高尚情操。

上述素材可以应用在“人有权利选择自己的生活”“要敢于坚持自己的操守”“实现人生的价值”“找准自己的位置”“淡泊名利”“追求自然”“追求自然率性的生活”“超越世俗”“保持独立的人格”“信念”“操守”“个性自由”“独立人格”“坚守自己的一片晴空”“诗意的生活”“精神家园”“理想”“志向”“入世与出世”等相关话题、材料和命题作文中。

角度一 :从追求自由的角度阐述“网”的话题

陶渊明诗中的“尘网”,指的是庸俗污浊的官场之网,他称自己是“误落尘网”,可见他对官场厌恶之极。陶渊明是一个有个性、希望能够保持精神自由的士子,但在官场那样一个扼杀个性和独立思考的地方,他的愿望和抱负都是无法实现的。因此在那样的背景下,他复归自然应该是很明智的选择。

角度二 :从心灵的角度阐述“网”的话题

有那么一些人,心中结起了一张很坚实的网,拒绝和阻止心灵得到善良和阳光。如果这样,人就会迷失自我。这时,怎样才能撕开心灵封闭之网呢?去哪里寻找心灵的领航人,让我们的心灵重归真善美的领地呢?

角度三 :寻觅生活中的诗意

陶渊明在田园里享受到别样的乐趣,发现了一种别样的诗意。他摆脱了官场的一切应酬和案牍,一个人在幽静在居室中,赏庭前花开花落,看天边云卷云舒,送走夕阳,迎来朝雨。有时耳畔还隐隐传来远处村落的鸡鸣狗吠,这是何等的惬意与舒畅啊!他犹如鱼儿回水,鸟儿回巢一般,他用天真的打量着这里的一切:绿树成阴,桃李绽放,好一派春意盎然的景象!远处的村落隐隐约约,袅袅的炊烟在天际绘一幅淡淡的写意画,这莫不是梦中的“桃源”。字里行间溢满了浓浓的诗意。生活中不是没有诗意,而是缺少诗意的眼光;生活中不是没有美丽,而是缺少发现美的眼睛;生活中不是没有诗意,而是缺少驿动的心灵。

角度四 :守住自己的精神家园

开荒南野际,守拙归园田。或许,这是我最终的归宿。此时,一切世俗的虚幻早已云消雾散。我面前,是实实在在的生活,是自食其力的慰藉,是锄豆收粮的惬意,是心远地偏的豁达,是心清气畅的满足。

当心境随着瞬时的灵动滚落下来的时候,才发现,此时的诗赋,竟是先前之俗陋与鄙薄所无以媲美的,又加美酒相伴,更胜于乞媚摇尾般的奴才生活,于是,我发现自己真正达到了本应该早就达到的境界。

我的生命是我自己的,做人的原则,也是污浊与无聊所无法改变的。于是,我心甘情愿守住这萧萧荒园。

运用范例

1、“采菊东篱下,悠然见南山” ,中国的文人里,又有谁能将心澄净到如此境界,以至于只剩下南山之菊?陶渊明选择了归隐之路。这一路走得潇洒,走得清明。然而,陶潜除了饮酒采菊之外,还做了些什么?这或许连他自己都无法回答。归隐之路为中国无数文人选择,但正如余秋雨先生所言:“自我完善式的道德导致了整体上的不道德。”或许是历史的机缘,促成了一座文学的丰碑。但历史的路若要向前延伸,凭千万个陶渊明能够走出吗?

2、是那个“采菊东篱下,悠然见南山”的隐士,是那个“但识琴中趣,何劳弦上声”的雅人,是那个“戴月荷锄 归”的农夫,对!是他,是这享誉文坛百千年的陶渊明。他不愿“为五斗米折腰”,挂印归田园。他忘却了官场的失意, 忘却了仕途的不达,却记住了世人的愿望,写出了心中的圣地——桃花源。

3、远离尘世,隐归田园,看花开花落。陶渊明生活很清逸,很自由,像蓝天中的白云,像大海中的鱼鳞,因为有菊,那颗渴望自由的心被官场的牢笼束缚太久了,难道没有什么寄托?选菊吧!清新淡雅,与世无争,不正像他不羁的性格吗?是陶诗将心寄托于菊,寻回了一方心灵的净土,也是陶诗让菊带上了品质高洁,与世无争的高姿态帽子流传至今。

4、入仕为官,大济苍生是陶渊明的初衷,鄙弃官场,归隐田园是他的觉醒。,淡泊名利、闲适自在是他的追求,躬耕田亩是他的努力实践,诗酒琴书是他的生活情趣,乐天知命、追求自由是他的人生真悟。一路走来,陶渊明一直都在坚持心灵的追求。不愿“为五斗米折腰向乡里小儿”,于是解绶去职,躬耕田园,其实那归去,也只是不 得已而为之。 他有南窗边的傲气, 也有孤松边的盘桓; 他有“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”的轻快,也有“善万物之得时,感吾生之行休”的感慨。或许我们永远无法体悟他那处在世俗纷争、虚伪污浊的官场中的痛苦,也永远无法明白他离开时的无奈,悲伤与落寞,但我们确实应学习他那如松如菊精神。陶渊明,这位跟随心的呼唤,坚守心的追求的伟大诗人,给我们展示了太多人性的闪光点,他是超越时代的,他是不朽的,他永远是人们守卫心灵净土的一盏明灯。

5、“归去来兮!田园将芜胡不归?”他这千古一喟,耐人寻味,生命智慧亦尽在其中,他的归隐是对官场主动放弃之归,是执着人生寻找自我之归。他不狂放,不沉沦,一直坚守着心灵的追求。 本想凭借自己的能力为官场效劳,然而黑暗的官场却让他选择了辞官归田。“羁鸟恋旧 林,池鱼思故渊”,你能体会到陶渊明身处腐败黑暗的官场的无奈吗?他坚守心灵的追求,不肯为五斗米一束带见乡里小儿,于是洒脱离官归隐。“种豆南山下” ,“夕露沾我衣”。即使 “草盛豆苗稀”却依然“带月荷锄归”。劳动归来的他有一轮明月陪伴。月下的渊明,肩扛一柄锄头,穿行在回家的山路上,一幅美好的月夜归耕图浮现我们眼前,脸上没有丝毫疲惫的神情,反而洋溢着愉快和归隐的自豪,这正是他在坚守心灵的追求啊! 渊明高洁的志趣,如那挺拔傲岸的孤松、清新淡雅的秋菊、涓涓流淌的清泉。渊明的田园生活是美好的,心灵更是美好的!

6、古人有言:小隐隐于山;大隐隐于市。

在我们的印象中,只是仙人道士必傍山而居,不闻世事。 蔡志忠 曾以漫画对此作了解释:仙,“人”在“山”旁则为仙,看来,古时造字便点明了其中真意。

傍山而居,和山水融为一体,这本来就是不食人间烟火的象征,偏又练就一身道行,渗透了禅意,方以道入土,归隐于山。千百年来,文人墨客莫不对此动了凡心。其中, 陶渊明 便是这样一个典型,当他一篇《 桃花源记 》出世,那颗厌倦仕途,向往幻想中的桃花源的心也就出世了。是的,他想要的是归隐,是闲适,是宁静的生活,可是如果不是官场失意,怀才不遇,桃花源这么一个避难所就要永远与他绝缘,并远离世俗而绝迹于他未来纯朴的生活。

要知道不是所有的人都抵御不了意志的消沉。“出世”有之,“入世”亦有之,所以又有许多“英豪”浮出水面,大隐于市。“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,意气风发的 李白 ,对前途充满着无限的憧憬。他想通过官场仕途一展才华,报效国家,挥洒人生。然而,多年的官场生活,多年的仗剑游历,让李白反思起来。有过得意,也有过失意,他终于看清了从仕之路的艰辛与黑暗,高力士为其穿靴实则铐住了他的双脚,朝廷赏赐实际上是主子施舍的乞食。于是“钟鼓馔玉不足畏,但愿长醉不复醒”,以美酒清洗心中的抑郁,以山泉清洗世间的污秽,每一次醉后醒来,他又重新开始放眼世界自然,跋涉大江南北。他始终有一种信念,始终有一种火热的诗情冲动,始终有超俗的“出入”洒脱!他不被世事摒弃,也不被百姓遗忘,更不被朝廷重用。于是他不断地重拾希望,不断地将自己“大隐于市”,也许他的人生哲学便是“宇宙人生,既入乎其内,又出乎其外”吧!李白啊!不愧为“诗仙”,却是个依市而居的一个仙人。

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,世事内外变化多端,观念出入繁杂无比。我们不一定都要像陶潜一样“出”,也不一定都要像李白一样“入”,而是要万物归乎一心。俗话说得好,“心净自然凉”,只要内心真诚、纯净,又何去理会污秽的俗事呢?我们不妨静下心来:大隐隐于“乐”(《大隐隐于“乐”》)

7、“田园将芜胡不归!既自以心为形役,奚惆怅而独悲?”一位老者感慨着,田园都将荒芜了,以心为形役的自己怎能不归?

“晨兴理荒秽,戴月荷锄归”,一位老者决然脱掉华丽的官袍,那些华丽如何比得上朴素?那些贪图如何比得上淡泊?

“采菊东篱下,悠然见南山。”一位老者就这样断绝了世俗,归居田园,以山为钵,以水为酒,饮着归真返璞,饮尽一生。

历史的诗坛多少次风起云涌,诗坛的天空多少次云卷云舒,天空又多少次变幻无穷?

然而,灯火阑珊蓦然回首时,我依然可以看到这样一位老者舞着一曲淡泊,桃花在他身边纷纷落下,遗留万世芬芳。

8、背负了太多岁月的阴影,真的让他好累。沉溺于过去,也必将让他丧失了现在和未来,于是,他选择了离开。酣眠的午夜,他一个人,随着孤零零的帆影,踏上了回乡的小船。月光还是黯淡的,四周还是静谧的。他的衣袖随风飘摇,但此时,他却拥有几分坦然,几分欢喜。全新的生活随着初升的太阳,就要开始了,他与朋友、家人一同早出晚归享受着田园之乐,他与他们一起品尝着粗茶淡饭,享受着那一分简单无忧的友情以及难得的亲情。

9、夕阳西下,留下一片执著的余辉也渐渐隐去,皎洁的月光升上枝头,落在书页,泻在笔尖,日复一日的循环使生活变得不像样子,天地间的真善美都消失了吗?无奈的回响又一圈圈的荡漾开去,投入历史的波流激起阵阵涟漪……

竹篱密密,杨柳依依,烟云舒展,菊点宁静。您就居于这里。每日耕田,饮酒,吟诗,享乐,无时无刻不在表露着您的真,真性情,真言语,生活中要想做到这样一个“真”字倒还是真需要些勇气与智慧。您在随波逐流与矢志不移之间终是选择了您的真理:宁静,和谐。在政治权利沉重,却又无比黑暗的时候,您硬是放弃了不易得来的彭泽县令,归隐田园,您带着与众不同的清新与旷达,寻回一方心灵净土。这是您的生活,您的追求,滚滚红尘的阵阵厮杀,只不过是您窗前的一阵风.一串雨罢了。在最昏暗的日子里,灵魂深处却充满阳光。这就无愧于您选择了归隐之路,这一路走得潇洒.清明!

现在您的生活已经很接近于您的理想了:在这个远离尘世的村落,每日的耕田劳作,自得其乐,又有香菊清酒于您相伴,那高洁品行的菊花不正如您吗?祥和幽静,纤尘不染。那诠释情怀的酒不也是您的最爱吗?与生和谐,远离凡尘。伴着它们,您可以真真正正地享受生活。

您的生活抑或说您的归宿就是归隐,那是最清逸.最高上.最自由的人生,那也是您的人生。做一个无忧无虑.心地向善.智慧而又快乐的老人,您一生无憾。因为您的心界即是幽静的,高洁的,政事的污浊必定无法搅扰您的生之和谐。

面对南山,您似乎彻底忘记了那些不快,选择了坦然淡泊的心态。您可以“但识琴中趣,何劳弦上声!”自己心境的了解与共鸣才是真正的天籁之声,琴上无弦又何妨?您能够“采菊东篱下,悠然见南山。”自己生活闲适,而不必“心为行役”,自然游目骋怀,参透自然。

您告诉我,在污浊社会也不能随波逐流;您告诉我,人生是短暂的,人生需要旷达;您告诉我,无论任何时候都要做那个自然.完整的自己;您告诉我,“真”,永生不灭……

仿佛是灵魂回到内心,我猛地惊醒,窗外还是黯淡的.四周还是静谧的,而我心中,却多了几分坦然,几分宁静……

10、“陶渊明的出现无异于在花团锦簇中伸出青枝绿叶,又好像在珠光宝气浓妆艳抹的贵妇人中走来一位不加修饰的清纯少女。返璞归真,崇尚自然,这既是陶渊明生活的准则,也是他创作的准则。然而,仅仅认识到这一点还很不够。陶渊明不是像一般人那样观山川以悦目,他是把田园自然风光作为自己的精神归宿,是在看透了官场的腐败黑暗之后转向大自然而获得的一种觉悟。这种觉悟是用人格生命换来的,因而他格外珍视。

“归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?”这句话表面看似乎是在安慰自己,实际上是在反省自己。他在 《归园田居》 诗中写到:“误落尘网中,一去三十年。”这是多么沉重的语言!这是何等沉重的心情!“悟已往之不谏,知来者犹可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。”表面看诗人是在谴责自己走错了路,实际是表达了对现实的不满,对社会黑暗的批判。在这样一种心情驱使下,诗人归心似箭,让船儿快快地行,恨不得天快一点亮起来,看见自己的家门,欢喜之情无法言表,连奔带跑,回到家中。这种心理描写,其语言虽不像小说那样细腻罢了,但它更能给读者以想像的空间。与官场相比,田园风光是这样的令人清爽。“童仆欢迎,稚子候门。”天真烂漫的小孩让诗人看到了纯洁和质朴。我们可以想像:童仆在说什么,稚子的童音又在说什么,还有那没出场的爱妻,她大概一句话也不说,而是斜倚柴扉望着丈夫,或是系着围裙,双手沾满了面粉,深情地冲丈夫微笑呢!这是多么动人的场景!接下来,诗人写身处庭院房舍的悠然之情。这里有小径、松菊、酒盏、壶觞、庭柯,无违心事,有悠然情,自由自在,无拘无束。官场如何黑暗?诗中无一句交代,但田园的美好,不正暗示出了官场的可憎吗?这是一种“暗比”,文字上没有对比,但诗人心中时时在对比。“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。”这其实不是在写云和鸟,而是诗人心灵的表露。宋人叶梦得评说:“非胸中实有此境,不能为此言也。”

读 《归去来兮辞》 ,并不能给人一种轻松感,因为在诗人看似逍遥的背后是一种忧愁和无奈。陶渊明本质上不是一个只喜欢游山玩水而不关心时事的纯隐士,虽然他说“性本爱丘山”,但他的骨子里是想有益于社会的。鲁迅先生在谈到陶渊明时说:“就是诗,除论客所佩服的‘悠然见南山’之外,也还有‘精卫衔微木,将以填沧海,刑天舞干戚,猛志固常在’之类的‘金则怒目’式,在证明着他并非整天整夜的飘飘然。”( 《题未定草》 )透过“请息交以绝游”、“世与我而相违”这些愤激之语,我们感到了沉重。