山海之间(二)——论“禹之九鼎,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物”

上一章主要阐述了“山海图”与《山海经》的关系、渊源等等。本来计划着每篇文章的走向按照古籍所记载的顺序再将大禹所经历的故事讲出来…在中国上古史,大禹是一个极其著名且家喻户晓的人物,本是一个比较“靠后”的时期,但是既然谈到了“山海图”就不得不谈到“大禹之九鼎”。

按照顾颉刚老师“层累地造成的中国古史”的观点,以禹为切入口。禹在当时商族的观念中是上帝派来的开辟之神;春秋初年《鲁颂.閟宫》载后稷“缵(zuan3)禹之绪”,对比西周时期《大雅.生民》的只见后稷不见禹,说明追溯周朝的观念,禹从无变成了最古的人王。再者,《诗经》中禹与夏桀漠不相关,故禹和夏没有关系,禹或是一种动物,出自夏的九鼎。——(来自顾颉刚老师1920年代的一篇非常著名的文章《与钱玄同先生论古史书》——“大禹是条虫”)...

接着上面继续说。到了春秋末年,《论语》的古史观念对比《诗经》多了尧、舜。除去虽提到尧舜禹传授关系但被怀疑作于战国时期的《尧曰》一篇,《论语》中两次连称尧、舜,一次连称舜、禹,又在《泰伯》一篇里接连称赞尧、舜、禹,可见当时禹之前有了更古的人王...

从战国到西汉,尧舜禹的“前代”又加上了兴起于秦国的黄帝、神农,《易.系辞》中的庖牺氏,甚至有了更古的“三皇”、西南苗族始祖盘古等等人物。相比较,《诗经》中作为开天辟地之神的禹,此时已成了古史期“相对最短”、地位相对最低的历史人物...

到了后来,顾颉刚老师在禹的研究中开始考证禹可能为南方越族的祖先神,继而考证禹为九州之戎,即姜姓的宗神,最后又考证禹为夏的宗神。认为“夏在今陕西中部,后迁于洛阳,疆域远及山东等等”...关于禹的民族问题,也并没有给出明确的答案。不过,也为大禹神话传说找到了民族之源头,贯穿其一生的学术生涯。通过此事也足见神话与民族、民俗关系的重要性。

我把以上两种“说法”分为“第一体系”和“第二体系”。

如果说顾颉刚老师的“层累说”是“第一体系”的话。那就把后世比大禹所晚出现的人物却比其“年代更早”的称为“第二体系”。

(顾颉刚老师在参考各个朝代的大量古籍文献论述关于“禹与夏的关系”、“鲧禹治水的传说的本相与其演变”、“鲧禹和尧舜的关系是如何来的”等等涉及传说演变的问题上,老师还是保留了将古书按年代排序梳理古史观念...)

在这里按照“第二体系”来规划、阐述,写作。

现今,没有任何考古资料可以证明大禹之九鼎的存在,也没法证明大禹是否铸造过九鼎。一切都只能在古籍当中窥探。诸官可当故事来看。

才疏学浅,不揣谫陋,冀望踵事增华。建议先行试读,不吝诸官赐教。

此篇为第二章。

全文约21000字…

首

“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若。螭魅罔两,莫能逢之。用能协于上下,以承天休。桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。德之休明,虽小,重也。其奸回昏乱,虽大,轻也。天祚明德,有所底止。成王定鼎于郏鄏(jia2ru3),卜世三十,卜年七百,天所命也。周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”

《左传》这段话表明了大禹是如何绘制的山海图,

“远方图物,贡金九牧,铸鼎象物”说的就是大禹分封的九个诸侯图画万物,进献贡奉,将自己国家的地图进贡给大禹,于是大禹将所有收来的地图进行对接、拼凑、整理将其铸造在九鼎之中。

在古时,一个方国如果要向另一个方国进献自己国家这一整体区域的地图,那就意味着绝对的臣服!

秦末刘邦入三秦,其他大臣官兵忙于争夺金银财宝,而唯独萧何慌张地奔向秦国的档案馆。《隋书.经籍志》载:“ 汉初,萧何得秦图书, 故知天下要害 。后又得《山海经》,相传以为夏禹所记。”( 从上述古籍得知,萧何得到秦朝所绘地图甚至收获了整个档案室里的绝密资料, 故知天下要害 ,并且也得知在秦朝之时,《山海经》就已存在。)

东汉三国时期的张松投降于刘备,见面礼即巴蜀地图,史称“张松献图”。地图的重要性可见一斑。

大禹时期,“九州之牧”向大禹进献其本区域的地图。此即“山海图”的来源之一,通过对接、拼凑、整理、绘写、描画、记录,是为“九鼎山海图”。根据后世对“山海图”的“翻译”,也为我们现在看到的《山海经》...

“黄帝时代”的铸鼎

鼎为我国先民所创制最早的一种器皿。后来成为祭祀神器,为国宝。几千年来,鼎一直被沿用,而且鼎为我国所独有,在中华物质文化史中占有重要地位,是中华民族文化的象征之一。

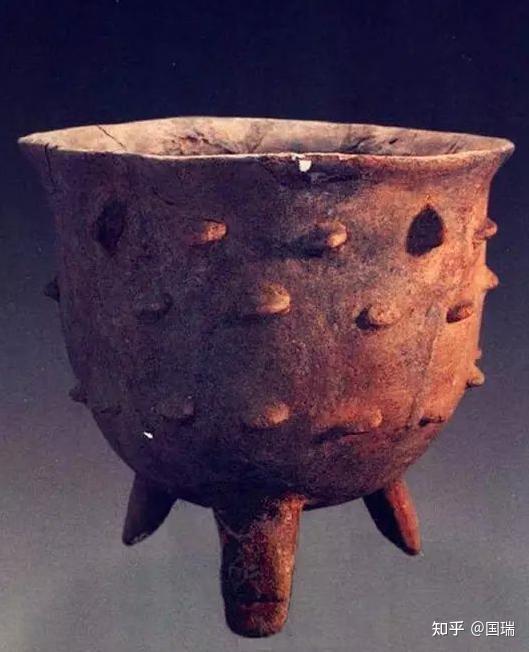

据现有的资料,鼎创始于河南裴李岗文化。在距今约8000多年的良渚文明遗址中,就出土过黑陶鼎。而距今约5000-7000年前黄河中下游的北辛、大汶口、仰韶文化遗址中都已发现大量陶鼎,稍晚黄河上游的大地湾、张家嘴、马家窑等文化遗址中, 也挖掘出新石器时代中晚期的三足或四足陶鼎, 可以证明鼎作为一种新石器时代的食器,已经遍布黄河流域。

民以食为天,陶鼎既然是人们最早所使用的炊器,则人们在社会生活中为最普遍、最重要的器皿,因此人们对鼎有深厚的感情。自从铜鼎出现后,又成了烹煮牲牢以祭祀神灵的祭器。古人通过祭祀以祈求祖先之神灵的保祐,以达到逢凶化吉的目的。这样,铜鼎又具有了神圣的意义。

《史记.封禅书》中记载: "黄帝采首山铜,铸鼎荆山下。鼎既成,有龙垂胡须下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫随上者七十余人,尤乃上去。余小臣不得上,乃悉持龙须,龙须拔,坠,坠黄帝之弓。百姓仰望黄帝既上天,乃抱其弓与胡须号,故后世因名其处曰鼎湖,其弓曰乌号。” 、 “黄帝作宝鼎三,象天、地、人。”...

经学者多方考证,此荆山有说在今河南灵宝,有说在湖南衡阳、陕西朝邑和安徽怀远等等...

全新世中期曾出现过世界性的气候回暖现象。在国外通常被称为“气候最适宜时期”。由于这个时期在年代上与仰韶文化有些联系,所以被称为“仰韶温暖时期”(大约距今8000-3000年间)。竺可桢先生认为,从仰韶文化时期到殷墟时期,我国境内大部分地区的年平均气温比现在高2℃左右,冬季一月份的平均气温比现在高3-5℃。东北地区气温比现今高3℃以上,华北地区比现今高2-3℃,长江中下游地区比现在高2℃左右,岭南和台湾比现在高不足2℃,在西部地区,温暖时期升温幅度随纬度的升高而减少。

由已经发现的新石器时代遗址来看,当时古人们所选择的居住地就已经显示出对于地理环境的适应和善于利用的情况。居住地的选择总是邻近于当地的河流或湖泊,这不仅仅是为了饮水的方便。河谷中林木茂盛,禽兽繁多,可以狩猎,采摘果实,生活便利,土壤肥沃,土地疏松,适合耕地,种植作物,渔猎经济,交通往来等等...

作为史前先民,对于部落居住地的选择完全符合选址的普遍规律。关于 "黄帝采首山铜,铸鼎荆山下” 的首山为山西省南部之中条山。与“黄帝铸鼎”之荆山定为与中条山一河之隔的华原山。由于当时已有小船作为水上交通工具,又与班固在《汉书.地理志上》中记载 “洛水东南入渭” 之语一致,将首山所产之铜矿通过水上交通工具运到河对面的荆山,不成问题。

(西面为陕西省大荔县,东面为山西省运城市西南部。东面的几个标注点为中条山山脉,西面只找到了华原村和华原乡,并没有找到山。)

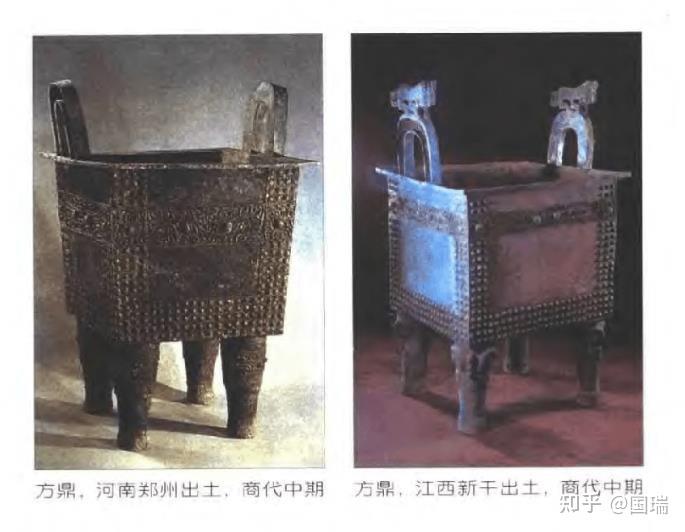

迄今为止,没有任何考古资料发现“黄帝时期”所铸铜鼎。但是,由于相当于黄帝时代的仰韶文化中晚期已发现铜器残片,铸铜鼎完全有了技术条件,当时,仿陶鼎形状浇铜鼎是可信的。况且,商代发现许多铜鼎,在商代前期都城郑州商城就发现了近一米高的一对大方鼎,而在商代晚期都城殷墟中发现了更大的"后母戌"鼎,重达八百多公斤,其铸造技术臻于完美,从而反证青铜鼎的铸造当可推到夏代甚至更早。早期的铜器仿陶,而到了商代,陶器又反过来仿铜器。当然,黄帝所铸的三个铜鼎"象天、地、人",应是在铜鼎上铸有象征天、地、人的三种不同纹饰。不过,应该说,通过铜鼎烹肉祭祀,使人作通天地神灵的主体,即人可通神,神可祐人,使天地融为一体,具有深刻的哲学寓意。至于 "鼎既成,有龙垂胡髯下迎黄帝","上天" ,则应是西汉时期道教所谓"得道升仙"的一种思想反映,与铸鼎无关。

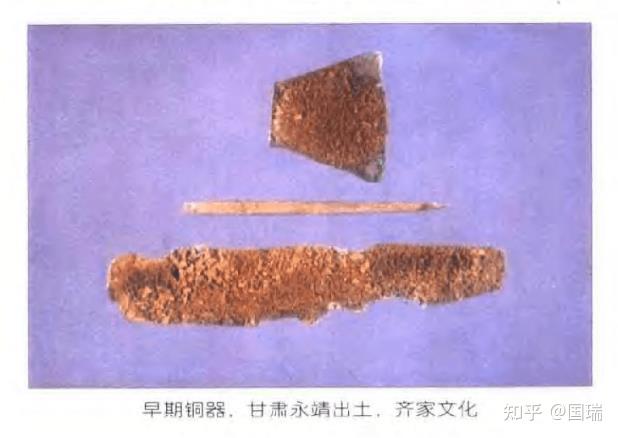

从目前的考古资料看,1956年和1973分别在西安半坡、临潼姜寨仰韶文化遗址里各发现一件铜片。经测定,半坡遗址为含镍20%的白铜,姜寨仰韶遗址为含锌25%的黄铜。有一种观点认为仰韶文化已进入青铜时代;还有一种观点则对此持有疑问。但从历史的发展趋势来看,这些发现不但与史载相照应,而且从此冶铸遗物发现的地域越来越广,地点也越来越多。还有其后的龙山文化出土的铜容器残片和铜炼渣,齐家文化出现的青铜刀和青铜镜等等...

根据各种史籍记载,首山、荆山、鼎湖等均存在铸鼎塬。

《纲鉴易知录》载:“ (黄)帝采首山之铜,铸鼎于荆山之阳,鼎成,崩焉!其臣左彻取衣、冠、几、杖而庙祀之。”

又: “河南阌乡县南二十五里有铸鼎塬。”

《阌乡县志》载: “黄帝庙在城东南十里铸鼎塬,有唐王颜碑铭。”

《水经注》引《魏土地记》载: “弘农湖县,有轩辕黄帝登仙处。”、“荆山在冯翔,首山在蒲坂,与湖县相连。” (湖县即阌乡县,今属灵宝市)

在如今荆山一带不仅发现有铜矿,更为重要的是在此铸鼎塬面积约十六平方公里的土地上分布着将近三十处仰韶文化遗址。其中北阳平遗址面积达九十余万平方米,西坡遗址近四十万平方公里。可见当时“黄帝时期”部落氏族人丁之兴旺,聚落之繁盛...

大禹之“铸鼎象物”

九鼎之说最早见诸于文献记载的是《逸周书.克殷解》: “(武王)乃命南宫百达、史佚迁九鼎于三巫。”注云:“九鼎,夏禹铸,王者所传宝。”

此后,关于九鼎的记载屡见于《左传》、《史记》、《汉书》、《帝王世纪》、《拾遗记》等古文献资料当中。

杨慎引《左传》曰: “‘昔夏后氏方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,物物而为之备,使民知神奸。入山林不逢不若。魑魅魍魉(chi1mei4wang3liang3)莫能逢之。’此《山海经》之所由始也。神禹既锡玄圭以成水功,遂受舜禅以家天下,于是乎收九牧之金以铸鼎。鼎之象则取远方之图,山之奇,水之奇,草之奇,木之奇,禽之奇,兽之奇,说其形,著其生,别其性,分其类,其神其殊汇,骇世惊听者,或见、或闻;或恒有,或时有,或不必有,皆一一出焉。盖其经而可守者,具在《禹贡》;其而不法者,则备在九鼎。”

根据二里头、仰韶、红山、新干大洋洲等等文化遗址的考古发现,可知“有夏一代”已具备铜器铸造技术。

...

另外,《墨子.耕柱篇》载: “昔日夏后开,使蛮廉折金于山川,而陶铸之于昆吾,……九鼎既成,迁于三国。” 而“昆吾”正是著名的产铜冶炼之地。

《山海经.中山经》记载: “昆吾之山,其上多赤铜。” 郭璞注: “此山出名铜,色赤如火,以之作刃,切玉如割泥也。”

《山海经.大荒南经》又载: “又有白水山,白水出焉,而生白渊,昆吾之师所浴也。” 郭璞注: “昆吾,古王者号。《音义》曰:‘昆吾,山名,溪水内出善金。’”

《逸周书.大聚解》载: “乃召昆吾冶而铭之金版,藏府而朔之。” 孔晁注: “昆吾,古之利冶。” 至夏代时,昆吾氏即成为冶人之职务的代称,并一直延续到周代,所以 顾颉刚说:“盖其地产金,故冶人之事以昆吾氏掌之。在周官则谓之‘职金’。”

昆吾,乃出善金之地,是史前时代的冶炼重镇。关于昆吾的地理位置,《左传.昭公十二年》记楚灵王云: “昔我皇祖父昆吾,旧许是宅。” 旧许即许国故都,在今河南许昌。同书哀公十七年载卫国有 “昆吾之观”、“昆吾之墟” ;《后汉书.郡国志》载: “濮阳,古昆吾国” ;《括地志》亦云: “濮阳县,古昆吾国也。昆吾故城在县西三十里,台在县西百步,即昆吾墟也” 。其地当在今河南省濮阳县境。

为此,“昆吾”之地名也演变成执掌冶炼的官职名称。李学勤教授(李学勤,清华大学历史系教授。著名历史学家、古文字学家。致力于汉以前的历史文化研究,注重将传世文献与考古学、出土文献研究成果相结合)曾说:“这充分表明当时的古人们能够制造出更大更复杂的青铜器,可能蕴藏在迄今尚未找到的大墓里面。”(我认为,历史当中的改朝换代,后一朝代将“前朝”所属财产、矿产等等各类资源占为己有,将缴获来的青铜器、青铜兵器等等矿石金属材料熔炼铸造,或是继续使用。不过重新熔铸不仅可增加本国之可用资源,还顺带消灭“前朝”之“文化”,此乃一举两得。)也因此,“禹铸九鼎”现在看起来像神话的典故逐渐被认为是可信的...

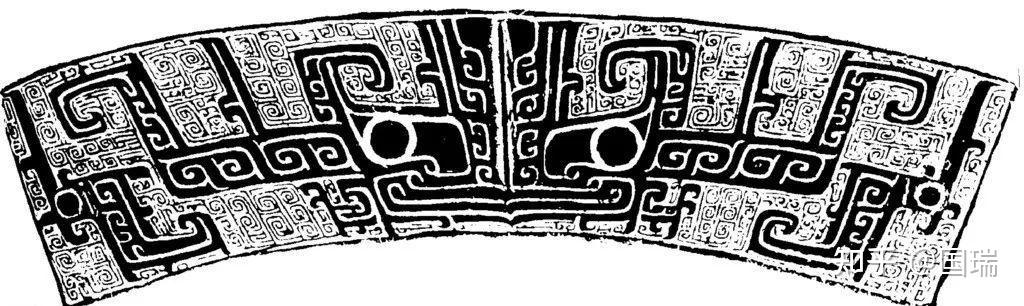

鼎之纹饰

九个铜鼎如何能够绘饰穷尽“百物”呢?

关于夏鼎的纹饰,是一件目前无法确定的事。根据二里头等夏代遗址出土的青铜器来看,纹饰单纯、简洁。而我们现在看到的商周出土青铜器,一只鼎一般只有一个主图纹饰,辅饰以几种其它纹饰而成。如果倒推起来,夏鼎的纹饰也应是这样的规范。李学勤老师根据商周青铜器与新石器时代良渚文化与仰韶文化出土的器物形制和纹饰发现,两者有相当明显的继承性(史前日照石锛、良渚玉琮、玉冠、二里头绿松石铜牌到商周青铜器上的纹饰有明显之继承关系)。依此推断,夏人的青铜形制、纹饰、样式总体上也应被商人、周人进行相当程度地继承。

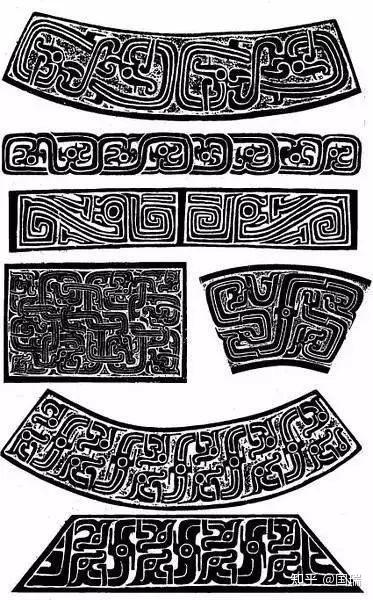

从今天所见之青铜鼎,能图绘的空间相当有限,所描述之物无法太过于密集和详细。表现众多场景的青铜纹饰到春秋战国时期才出现。不同时代的纹饰文化都有其不同的特征,这些不同的特征积淀了不同的社会文化内涵。根据良渚文化器物上的兽面纹饰很容易发现,纹饰具有比较单纯、轻快、不紧张的特征。到了著名的二里头遗址发掘出了一块同样著名的绿松石青铜牌,上面的兽面纹就完全没有了这种轻快、轻松的感觉,而是沉重、威严、严肃以及某种神秘、压抑的感觉...到了商代出土青铜器,从器物的形状到其上的纹饰,更多的是一种沉重、厚重、震慑、凶狠、狞厉的压抑感。如果说观看新时期时代出土文物的纹饰会使你感到好奇与开心的话,那么观看商周时期的青铜器纹饰就是紧皱眉头、一声不吭、颇具严肃的感觉。(继续往下看,图都在下面)

根据商周青铜鼎的纹饰样式来看,主要类型有云雷纹、饕餮纹(兽面纹)、夔(kui3)纹、龙纹、鸟纹、涡纹、乳钉纹。其中,饕餮纹不仅仅在铜鼎、在其他青铜器上也被广泛采用,是一种较为重要的纹饰。

与如今我们可以在博物馆观赏到大量的古代青铜器不同,早期关于研究青铜鼎的古代文献极少,论及其图案和纹饰的研究就更少了。

根据《吕氏春秋》中多次提到九鼎之“图像”所载:

“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。”

“周鼎有窃曲,状甚长,上下皆曲,以见极之败也。”

“周鼎著倕(chui2)而齕(he2)其指,先王有以见大巧之不可为也。”

“周鼎著鼠,令马履之,为其不阳也。”

“周鼎著象,为其理之通也...”

有首无身饕餮纹可谓商周青铜鼎之典范,也为主要纹饰。但未见到“食人未咽”相关。唯独找到一件商朝晚期的“虎噬人卣(you3)”...

周鼎有窃曲。“有窃曲,状甚长...”让我立刻想起...

夏绿松石龙形器。

2002年,二里头遗址出土了一件大型绿松石龙。由2000余片形状各异的绿松石片粘嵌而成。长64.5厘米,每片绿松石的大小仅有0.2—0.9厘米,厚度仅0.1厘米左右。龙身略呈波状曲伏,中部出脊。由绿松石片组成的菱形主纹象征鳞纹,连续分布于全身。

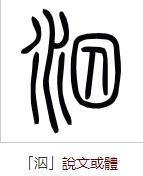

古人描述龙、蛇、鱼,都可以用“有窃曲”来形容,甚至大禹的“禹”字也可以用“有窃曲”来形容。这就是周鼎中龙纹纹饰。

关于其它记载,关于“著鼠,著象”,本人并不认为是真的刻画有老鼠和大象,而更像是某种“象征”。且需要继续研究...

综合以上,九鼎为天命的表征。能“承天休”;能“协于上下”;能“百物而为之备”;能“趋吉避凶”,远离湿邪污秽;又能“使人知神奸”,又能“魑魅魍魉,莫能逢之”....九鼎应融合了以上所有的纹饰特征,为“大总合”。 换句话说,我们现在所知的这几种纹饰,是根据最早的“九鼎纹饰”分化而来的。

古人通过模仿“九鼎”所画纹饰、比拟现实产物、古代祖先之“图腾”、阅历的逐渐增长。采用了一种华丽又抽象、大气不浮躁、简约不偏颇的刻画方式,不仅可以使古人们一眼明了所想表达之事物、朝代之文化以及背后所隐涵,还能让今人学者透过这古代纹饰之气息探寻、想象更为古老的纹饰“原型”文化之所在...一想到这,顿时觉得世界真的很奇妙。

“九鼎既成,以观万国”

九鼎上分别纹饰九个诸侯国(九,也表示数量多的意思,不仅仅局限只有九个诸侯国)之所在地域、所贡之金以及所饰“图腾”。关于“图腾”,不能理解的话就想想《权游》里的家族家徽,每一个家族都有其家徽,家徽实际上就是“图腾”。

根据 “百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若。螭魅罔两,莫能逢之” 来看,就是要让自己所管辖土地的诸侯国、各路盟友甚至是全天下的老百姓知道,“坏的图腾”在“天下”的哪个位置?标记出来,有事没事不要过去,绕着点走。“好的图腾”在什么位置,标注出来,告诉子民,看见没有?这些都是自己人。

九鼎上所著之“物”,都为夏的盟国友邦。所有盟国部落方国都被称为“神”,而所有“坏的图腾”敌对势力的图腾方国部落,都被称之为“奸”。这层意义或许是为铸造九鼎的最初动机。

(真的是...谈什么都像是在谈政治...(叹气))

关于毕沅、沈钦韩等人提出的“夏鼎所铸之像正是《山海经》中的‘奇珍异兽’”之说,实际上是没有参透《山海经》中所描述之“动物”都为当时华夏大地上的部落方国,方国以天下之物为“图腾”。古人为了方便描述和记写,当然用其“家徽图腾”来表示自己想要表达和明说的那个国家了。

(关于图腾部分,此章暂且不表)

商周青铜鼎上以“动物”为主要纹饰的做法,以《山海经》当中的“饕餮”为例。《左传》中的缙云氏之子和帝舜流放的四凶之一。

《左传·文公十八年》载: “舜臣尧,宾于四门,流四凶混沌、穷奇、梼杌、饕餮...”

其中除“饕餮”以外,基本都为“以兽名人”。拟之为饕餮,或许不光是突出其图腾之首领的性格贪婪种种...我想,更多的是其方国的“图腾”就是“饕餮”之形象。

总结来说,禹将自己的九个盟国的氏族“图腾”铸在铜鼎之上(又分别建造九宗庙,使九牧氏族的首领或宗亲进行祭祀,不可使外人观摩九鼎),便成为了禹利用‘鼎’统治国家的新方式。“铸鼎象物”也就成了政治宗教权利的集中化和形象化体现。从“禹诛防风”就能看出,史前时期的华夏民族政治有着深刻的社会历史原因,铸造九鼎反映了史前时代乃至商周战国,部落首领与诸侯臣民关系的变动轨迹。耐人寻味的是,九鼎乃为人所铸造,“九鼎之象”也本为人之所创,而这些又反过来成为了统治人的工具,并向其臣服。结合新石器时代的平等原始社会之氏族公社阶段到铜器时代的以“暴力镇压、啖人头骨”来看,禹的这种“新方式”颇有一点“大人,时代变了”的感觉...(笑)

“有夏一代”出土青铜器

马家窑青铜刀。约公元前3000年左右

1975年在甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土一件青铜刀,这是目前在中国发现最早的青铜器。

夏网格纹青铜鼎

1987年河南偃师二里头遗址出土网格纹鼎,鼎高20厘米,口径15.3厘米,此器为敛口、折沿、环耳,空心四棱锥状足,腹饰一周带状网络纹。其造型和纹饰风格与龙山文化晚期的陶鼎几乎完全一致,但材质却是青铜。此青铜鼎是迄今为止所见时代中最早的青铜鼎。也被成为“华夏第一鼎”。

夏乳钉纹青铜爵

1974年河南偃师二里头遗址出土。其通高22.5cm。为长流尖尾,束腰,平底,三棱足。腹部一侧有五枚横排乳钉。是我国目前发现最早,最精美的一件青铜酒具。此爵又被称为“华夏第一爵”。

束腰爵

夏代晚期。约公元前18世纪-前16世纪出土于河南偃师二里头遗址。该爵年代为3800年以前,也是目前所知最早的青铜器之一。

角

夏代晚期。约公元前18世纪-前16世纪出土于河南偃师二里头遗址。

管流爵

夏代晚期。约公元前18世纪-前16世纪。残高20.6厘米,口长16.3厘米,重0.89千克。

1980年河南洛宁出土。 此角目前只剩两件,是夏代二里头文化青铜容器的代表之一。管流爵容量很小,流的作用是倾注而非吮饮,因此是注酒器,不是饮酒器。此爵有以陶爵为原型的痕迹,是现存夏代晚期少数青铜容器中最为奇特的器形,十分罕见。

镶嵌十字纹方钺

夏代晚期。约公元前18世纪-前16世纪。

1975年出土于河南偃师二里头遗址。通长35.6厘米,刃宽33.2厘米,厚9毫米,重5.16千克。体形厚实,器身上有精致秀美的镶嵌装饰,大部分保存完好。中心圆孔直径6.1厘米,周围环列两圈用绿松石嵌成的十字纹,因此命名。镶嵌十字纹内外又环列绿松石圈,深度约2毫米,用胶质黏合。钺身上开两个长方形孔,用于安装木柄时穿过皮条。

夏代青铜器模仿了陶器的各种几何纹类型,其中十字纹并不多见。仅在夏代晚期二里头遗址中发现过此种镶嵌方法。此钺的十字纹、圆圈纹与中心镂孔形成方圆,排列整齐有序又富于变化,体现了虚实融合的和谐形式感。

嵌绿松石饕餮纹铜牌饰

1984年出土于河南偃师二里头遗址11号墓。长约16.5厘米,宽8-12厘米,以青铜铸成整体主体框衬,整整齐齐镶嵌数百片绿松石,虽历经三千多年仍无一松动脱落,工艺精湛、保存完好。铜牌上古铜色与蓝绿色相间的绿松石交相辉映,甚至可以想见铜牌持有者的威风与气派。

...

“楚王问鼎”的故事

《史记.楚世家》记载:

“(楚庄王)八年,伐陆浑戎,遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“子无阻九鼎!楚国折钩之喙,足以为九鼎。”王孙满曰:“……周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”楚王乃归。”

《史记.周本纪》载: “定王元年,楚庄王伐陆浑之戎,次洛,使人问九鼎。王使王孙满应设以辞,楚兵乃去。”

《东周列国志》载: “寡人闻大禹铸有九鼎,三代相传,以为世宝,今在雒阳。不知鼎形大小与其轻重何如?寡人愿一闻之!”

“楚王问鼎中原”的故事不得不说。

有一句俗语说:“北有兵马俑,南有熊家冢。”

《江陵地名志》记载: “熊家冢,因埋葬熊姓祖先而得名” 。而熊姓是楚国王室的姓。

1979年,位于湖北省荆州市川店镇张场村三组和宗北村一组的西山岗上,疑似发现一座楚国高等级贵族墓地。因《江陵地名志》所记载和媒体的宣传报导,被称为熊家冢墓地。离楚国故都纪南城遗址约26公里,是迄今为止发现的规模最大、规格最高、布局最完整、代表性最强的楚国大型墓地之一。

整个墓地南北长550米,东西宽200米,海拔62.3-65米,占地面积为15万平方米,由主冢、附冢、车马坑、殉葬墓、祭祀坑等组成。2005年11月,国家文物局正式对熊家冢墓地车马坑和部分殉葬坑进行抢救性挖掘。

按照现行政策,不主动发掘帝王陵寝。因此,主冢、附冢迄今尘封未动。从现有车马坑、殉葬墓的发掘成果来看,其奢华程度令人感叹。

墓地围绕主冢、附冢周围,殉葬墓就有一百三十余个。据荆州市文物局副局长杨平介绍,每个殉葬墓里埋有一人,有棺椁埋葬。这意味着,墓主有一百三十余人殉葬。殉葬墓每排四列,十六排之前墓葬挖掘出的文物主要是玉器、水晶、玛瑙、陶埙之类,说明埋葬的是妾侍、歌姬、舞女等;十六排之后挖掘出的文物主要是铜匕首、带钩、削刀等兵器,说明埋葬的是侍卫之类...

《墨子.节葬下》记载: “天子杀殉,重则数百,寡则数十”。

由此可见,熊家冢墓地殉葬的人数达到“天子”的级别。这种以活人殉葬的做法十分残酷。

并且根据发掘简报,最大的一号车马坑当时就已挖出四十三辆车,一百多匹马,其中有三驾马车为六匹马驾一车...

《尚书.五子之歌》曰: “懔乎若朽索之 驭六马 ”。

《逸礼·王度记》曰: “ 天子驾六 ,诸侯驾五,卿驾四,大夫三,士二,庶人一”。

《春秋公羊传》皆云: “天子驾六。”

这些证据直接证明熊家冢楚墓就是一座楚王墓。

关于此墓主的身份,一直以来都是一个备受关注的话题。

有说,此墓主身份为大名鼎鼎的楚庄王,也有说墓主为楚昭王或楚惠王。

在此篇文章里,墓主人是谁并不重要...(此处不表)

把时间拉回到两千多年前,即公元前606年...

春秋中期,晋楚争霸。

公元前606年,晋国攻打郑国,兵锋直达郔(yan2)地(今河南省郑州市附近),郑国打不过晋国,只好背叛楚国和晋国讲和,晋大夫士会(士会(约公元前660年—公元前583年),祁姓,士氏,名会,字季,因被封于随、范,以邑为氏,别为范氏。春秋晋国中军将、太傅,范姓得姓始祖。)到郑国与郑穆公缔结盟约。以臣盟君,晋国及晋国大臣的优越感展现无遗。

晋国又开始和楚国叫阵了,楚庄王当然不能示弱。是年,庄王亲自统兵讨伐居住在周王都雒邑西南的陆浑之戎。所谓陆浑之戎,本是西戎的一支,允姓,故又称允姓之戎,旧居陆浑(即今甘肃敦煌一带),后沿河西走廊东进,翻越陇山,进入陇西发展,但又碰上秦穆公霸西戎,陆浑之戎遂一部分向新疆、中亚方向逃遁,一部分被秦晋迁置于河南嵩县一带,作为抵御楚人的屏障。所以楚庄王决定教训他们一下。

面对楚军主力,陆浑之戎当然难以抵挡,唯有向北逃窜。楚庄王不依不饶,循着他们的踪迹一直追击到周都雒邑之下,又将陆浑之戎杀了个满地找牙才停下脚步,就在周疆之内安营扎寨,以扬军威。一时间,洛河边上是锣鼓喧天,操兵演练,饮马洛河,人山人海...

楚庄王亲自出马,讨伐陆浑戎是明,借此机会向中原各国和周天子耀武扬威,展现肌肉是暗。

环视天下…

晋成公守成之君,齐惠公无能之辈,宋文公倚仗妇人弑君无德,郑穆公年迈胆小,秦共公平庸之徒,周定王乳臭未干,中原大地没有一个雄才大略的君主。当此时,图强余焰已熄,弭兵之议未起,北方是晋国腐朽堕落,西方是秦国僻居一野,东方是齐国懦弱无能,南方是吴越羽翼未丰,历史为楚庄王争霸留出了独步的旷野。

问天下谁与争锋,狭路相逢勇者胜!中原大地,谁是我的对手!庄王此举就是要向天下人示威:谁要是看我不顺眼,就大胆地站出来,咱们既分高下,也决生死!

就在此时...

周定王慌了,他刚刚登上天子之位,还没来得及接受中原列强诸侯们的顶礼膜拜,竟然就有人敢在王畿重地搞阅兵式?这拿筷子的手止不住地哆嗦…天子不好当,打也打不过,且又不能怂,这天子哪有那么好当?

于是定王叫来王孙满,让其带着礼物去城下慰问庄王。

(王孙满,生卒年不详,春秋时期周大夫。)

“小满,这一次就全靠你了!”定王就像抓住救命稻草一样抓住王孙满的手。

“吾王放心,臣一定不辱使命。”王孙满面色凝重。他心里清楚地明白,他的所言所行关系着周王室的安危存亡。

于是,王孙满来到了楚军营。庄王当然没有把这个光杆子钦差大臣放在眼里,头一句话就嚣张地问道:“寡人跟你打听个事儿啊,从前大禹铸有九鼎,三代相传,以为传世之宝,据说现在就存放在你们雒邑之中。不知这宝贝长的是啥模样,轻重如何?”

( “寡人闻大禹铸有九鼎,三代相传,以为世宝,今在雒阳。不知鼎形大小与其轻重何如?寡人愿一闻之!” )

王孙满突然感觉到浑身发冷,额头冒汗。完了,狼子野心,竟敢打听我们九鼎的轻重,这还得了!要知道这九鼎相传为夏禹集天下九州之铜所铸,包括五个阳鼎,四个阴鼎。五应阳法,四象阴数。鼎成之年,太白昼出,一连九日,方才灭没。九个鼎分别象征着天下九州。夏、商、周三代都奉为传国之宝,是天子权力的标志。九鼎在谁手里,谁就是天下之主,这蛮子来问鼎,言下之意,难道是想要搬回家去,取我们周家的天下吗?这可咋说,该怎么回答呢?跟他翻脸吧,咱又打不过他;向他求情吧,周王室的颜面何在!饶是舌璨莲花智计过人的王孙满,也一下子被问住了。

“怎么了?不就是打听一下九鼎的轻重吗,本王远道而来,贵使难道就不能满足一下寡人的好奇心嘛?”

连三秒钟都不到,王孙满便从容答道:“统治国家,在德不在鼎,从前虞夏有德,边远的国家都来朝贡,大禹让九州州牧进贡青铜,铸成九鼎,并将全国各地山川奇异之物画成图形,分别刻于鼎身。九鼎铸成后,陈列于宫门之外,使人们一看便知道所去之处有哪些鬼神精怪魑魅魍魉,以避凶就吉。”王孙满不愧是个出色的外交官,这一会儿的工夫就想出恰当的措辞了…

又继续说道:“后来,夏桀道德败坏,鼎很容易就迁到了殷,殷续了六百年。殷纣王残暴狂虐,鼎又很容易迁到了周朝。原来这鼎非常神奇,如果天子的德行美好,鼎虽小,分量也重如泰山;而如果天子失德,鼎虽大,分量也会轻如鸿毛。当年周成王迁鼎于雒邑,曾卜过一卦。卦象说,周王室将传三十世七百年。算起来还早得很!所以如今周室虽已衰弱,但天命还在,周鼎之轻重,可不是你能够问的!”

( “在德不在鼎。昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若。魑魅罔两,莫能逢之。用能协于上下,以承天休。桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。德之休明,虽小,重也。其奸回昏乱,虽大,轻也。天祚明德,有所止。成王定鼎于郏鄏,卜世三十,卜年七百,天所命也。周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。” )

王孙满此言,可以说是对周人“天命观”的一种延伸,周人灭商,乃以少数民族统治大族,所以发明了一套政治理论,这就是天命观。他们在《尚书》里反复说,过去我们老百姓都是上天的子民,可是上天没法治理大家,于是它要选择人间的代理人。那么选择的标准是什么呢?标准就是所谓“德”。基于此,王孙满进一步延伸说,因为我们有德,所以我们有鼎,有天下。换句话说,楚人你们缺德,所以力量再强,也得不到鼎。

楚庄王听罢,不由得大笑起来。

自周懿王以来,止谤禁言,不修德政,王室争斗,内乱频仍,至东迁后更甚,齐桓公时有王子颓之乱,晋文公之时有王子带之乱,几任天子带头的破坏周礼,践踏宗法,礼崩乐坏,昏聩不仁,还好意思说啥“在德不在鼎”?不仅周王,就连卿大夫也大多结党营私,腐化堕落,尸位素餐,贤臣凋零,只有几个伶牙俐齿之徒,而无一军政之才,全靠强国之间的势力均衡才得以苟延残喘,还好意思夸口德政,夸口天命?于是楚庄王大笑:“不就是九个破鼎嘛,将楚国士兵长戟上的小尖钩折下来,就足够铸成九鼎了!有啥了不起的!”

( “子无九鼎,楚国折钩之喙,足以为九鼎。” )

陈兵示威,问鼎中原的目的已经达到,楚庄王也不再继续纠缠,很快撤兵回国了。

当时的中原大地与楚庄王时楚国的青铜产量和铸造工艺是不可比拟的。楚王问鼎,不过是意在显示楚有席卷中原、称霸天下的实力。尤其是要展示楚国的先进武器和战略物资——铜兵器与铜资源,并试探晋国等中原诸侯的反应,并不是真的要夺鼎侵周。楚庄王说只要销毁士兵长戟上的刃尖就足够铸成九鼎了,虽无从考证。但话说楚国确是春秋时期的最大产铜国,当时的铜产地几乎都在长江流域,包括时代最早的瑞昌铜岭商周铜矿,以及先秦规模最大的铜绿山铜矿。最迟在商朝后期,瑞昌古铜矿便已形成一套完整的地压管理、掘进、提升、运输、通风、排水、照明等坑采系统。另外在皖南,也发现了大量古矿井。

早在商代,商王就曾派遣封臣来到楚地,与南方部族争夺铜矿资源。

1974年发现的湖北黄陂盘龙城商代遗址,其各种铜器、陶器、建筑风格都与郑州商朝都城遗址的相同。在安徽南陵还发现了西周炼铜炉,其炉基内设风沟,炉身设有鼓风口;另外在湖南宁乡,还发现了著名的四羊方尊,其器型之精美,世所罕见。

1978发现的随州曾侯乙墓中数量庞大的精美铜器,也证明楚国青铜技术之发达,甚至在中原之上。特别是其中使用的失蜡铸造技术,巧夺天工,即使用现代工艺来铸造也极为困难。

1980年代中科大的金正耀博士根据青铜器的铅同位素测定,提出殷商时期很大一部分的青铜器矿料是武丁王的妃子妇好从滇东北征战带来的战利品...

总之,九鼎是为“天下九州”之地图,在交通落后的远古时代,可以说是重要的统治工具。

不管曾经的“夏鼎”是陶鼎还是铜鼎,个头大与不大;也不管周王室收藏的九鼎是根据更早年代的铜鼎或是陶鼎仿造的。

自秦朝灭亡以后,九鼎就再也没在史籍当中出现过。

根据目前所掌握的考古资料看,青铜器最早发现于夏代晚期,而且器型都很小,分别有青铜爵、鼎、角、铜牌饰、青铜钺等等。夏初大禹时是否有能力铸造大型青铜器,不好下断语,即使有,恐怕也没有史籍所记载的需要 “九九八十一万人挽之...“ 如果真要做大鼎,或许是为大型陶器鼎之“九鼎”,就如同龙山文化遗址中发现的大型陶器那样。

在古籍当中寻找线索

《史记.封禅书》中记载:

“禹收九牧之金,铸九鼎。皆尝鬺(shang1)烹上帝鬼神。遭圣则兴,鼎迁于夏商 。周德衰,宋之社亡,鼎乃沦没,伏而不见。”

“至帝孔甲,淫德好神,神渎,二龙去之。”

“帝武丁得傅说为相,殷赴兴焉,称高宗。有稚登鼎耳雊(gou4),武丁惧。祖己曰:“修德。”武丁从之,位以永宁。”

“秦灭周,周之九鼎入于秦。”

“周鼎亡在泗水中,今河溢通泗,臣望东北汾阴直有金宝气,意周鼎其出乎?兆见不迎则不至。于是上使使治庙汾阴南,临河,欲祠出周鼎。”

“其夏六月中,汾阴巫锦为民祠魏脽后土营旁,见地如钩状,掊(pou2)视得鼎。鼎大异于众鼎,文镂无款识,怪之,言吏。吏告河东太守胜,胜以闻。天子使使验问巫得鼎无奸诈,乃以礼祠...有麃(biao1/pao2)过,上自射之,因以祭云。至长安,公卿大夫皆议请尊宝鼎。

“其秋,上幸雍,且郊。或曰:“五帝,太一之佐也,宜立太一而上亲郊之。”上疑未定。齐人公孙卿曰:“今年得宝鼎,其冬辛巳朔旦冬至,与黄帝时等。”......卿曰:“申公,齐人。与安期生通,受黄帝言,无书,独有此鼎书。曰‘汉兴复当黄帝之时’。曰‘汉之圣者在高祖之孙且曾孙也。宝鼎出而与神通,封禅。封禅七十二王,唯黄帝得上泰山封’。申公曰:‘汗主亦当上封,上封能仙登天矣。’”

“自得宝鼎,上与公卿诸生议封禅。封禅用希旷绝,莫知其仪礼,而群儒采封禅尚书、周官、王制之望祀射牛事。”

《拾遗记》记载: “禹铸九鼎,五者以应阳法,四者以象阴数。使工师以雌金为阴鼎,以雄金为阳鼎。鼎中常满,以占气象之休否。当夏桀之世,鼎水忽沸。及周将末,九鼎咸震。皆应灭亡之兆。后世圣人,因禹之迹, 代代铸鼎焉 。”

《墨子·耕柱》载: “昔日夏后开(启)使蛮廉折金于山川,而陶铸之于昆吾,……九鼎既成,迁于三国。” 三国指夏、商、周。

《左传.宣公三年》载: “桀有昏德,鼎迁于商。”

《史记.秦本纪第五》记载: “五十一年,...于是秦使将军摎(jiu1)攻西周。西周君走来自归,顿首受罪,尽献其邑三十六城,口三万。秦王受献,归其君于周。五十二年,周民东亡,其器九鼎入秦。周初亡。”

《史记》这段话记载的是西周君灭亡后九鼎到了秦国。 (这里是一个疑问)

《左传.臧哀伯谏纳郜(gao4)鼎》载: “武王克商,迁鼎于雒邑。”

又见《史记.周本纪》载: “成王在丰,使召公复营雒邑,如武王之意。周公复卜申视,卒营筑,居九鼎焉。”

周武王灭商后,九鼎曾公开展示过。见《史记.周本纪第四》记载:

“至纣死所。武王自射之,三发而后下车,以轻剑击之,以黄钺斩纣头,县大白之旗。已而至纣之嬖(bi4)妾二女,二女皆经自杀。武王又射三发,击以剑,斩以玄钺,县其头小白之旗。武王已,乃出,复军。其明日,除道,脩(xiu1)社及商纣官。封商纣子禄父殷之于民。武王为殷初定未集,乃使其弟管叔鲜、蔡叔度相禄父治殷。己而命召公释箕(ji1)子之求。命毕公释百姓之囚,表商容之闾(lǘ2)。命南宫括散鹿台之财,发钜桥之粟,以振贫弱萌隶。 命南宫括、史佚展九鼎保玉。 ” (1.县应当作“悬”。2.黄钺若为铜,玄钺当为铁。)

“周君王赧卒,周民遂东亡。秦取九鼎宝器,而迁西周公于惮(dan4)狐。后七岁,秦庄襄王灭东周。东西周皆入于秦,周既不祀。”

好了…

这段话是说,周赧(nan3)王驾崩后,周朝百姓向东逃亡。秦国获取九鼎,将西周公赶到惮(dan4)狐。七年后,秦庄襄王才灭东周。东周君与西周君都被秦国兼并,周社祭祀无人,就此灭亡。 这一段记载直接点明了西周灭亡后,九鼎到了秦国。

《周本纪》与《秦本纪》遥相呼应,都说西周君灭亡后,周鼎才到了秦国。

根据记载,东周开始后,周朝王室衰落,各诸侯开始觊觎(ji4yu2)王权。周定王时,楚庄王首次于雒邑“问鼎之轻重”,被周大夫王孙满驳回。后楚灵王一度也动心问鼎,因国内发生叛乱,未果。

再根据《左传》中的记载: “武王克商,迁鼎于雒邑。” 我们能够得知,九鼎在雒邑。而雒邑是东周的地盘。

为什么秦灭西周君之后,却得到了东周君处于雒邑的九鼎?

丰镐地界距离雒邑大概334公里,顺便找到了泗水水系区域。雒邑距离泗水水系大概400多公里。

这里我们就要讨论讨论周人以前到底能不能将九鼎来回两地搬运...

《战国策.卷一》记载: “昔周之伐殷,得九鼎,凡一鼎而九万人挽之,九九八十一万人,士卒师徒,器械被具,所以备者称此。”

这里说周灭商时为搬运九鼎动用了八十一万人马军队。这里着实是有夸大的成分。武王及其盟军加在一起也绝没有八十一万人。

根据《史记.周本纪》载: “乃遵文王,遂率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣。”

一乘为四马一车,三百乘就是一千两百匹战马,三百辆战车。周制一乘为七十五人,三百乘为两万两千五百人,另加虎贲三千,甲士四万五,合计为70500人。

《周礼》记载: “凡制军,万有二千五百人为军,王六军,大国三军,次国二军,小国一军,军将皆命卿。”

而周王室为六军之制,共为75000人。

另《史记》后文记载: “二月甲子昧爽,武王朝至于商郊牧野,乃誓。......誓已, 诸侯兵会者车四千乘 ,陈师牧野。”

战车四千乘,75×4000,盟军兵力为 三十万人 。所以,武王与盟军兵力总数接近四十万。何来八十一万?古籍记载这是直接翻倍往上说啊。颇有一点“八百壮士守四行”的味道...只不过一个是攻,一个是守。(笑)

四十万人不需要翻山越岭,只是在今河南偃师到雒邑(洛阳)这大概35公里的距离就再也挪不动这九鼎,以致于不得不专门营建一座雒邑城来安放九鼎。九鼎之笨重,可见一斑!

既然周朝不能将九鼎运往西安,秦国又能不能够将九鼎运到咸阳?绝无可能。

这里不得不提一下关于《拾遗记》中的记载: “禹铸九鼎,五者以应阳法,四者以象阴数。使工师以雌金为阴鼎,以雄金为阳鼎。鼎中常满,以占气象之休否。当夏桀之世,鼎水忽沸。及周将末,九鼎咸震。皆应灭亡之兆。后世圣人,因禹之迹, 代代铸鼎焉 。”

综上所述,夏禹之后的九鼎基本均为仿造。夏桀之九鼎也非大禹之九鼎。秦灭西周公时得到的九鼎也系为仿造。(继续往下看)

“泗水捞鼎”

并且关于“泗水捞鼎”的记载也极为可疑。

《史记·封禅书》载: “其后百二十岁而秦灭周,周之九鼎入于秦。或曰宋太丘社亡,而鼎没于泗水彭城下。”

张守节《史记正义》载: “器谓宝器。禹贡金九牧,铸鼎於荆山下,各象九州之物,故言九鼎。历殷至周赧王十九年,秦昭王取九鼎,其一飞入泗水,馀八入於秦中。”

《史记.封禅书》又说: “周德衰,宋之社亡,鼎乃沦没,伏而不见。”

据此,九鼎在秦灭周前便已遗失,那也就无从入秦了。

(关于九鼎的其中一鼎飞入泗水,疑系后人杜撰,此处不表)

泗水在今山东济宁一带,与河南洛阳直线距离四百多公里。以周初国力之强尚不能将九鼎远距离搬运。国力荡然无存的亡国之君东周君又能如何在逃亡途中将“如此笨重”的九鼎搬运到远在八百多里开外的泗水“销毁”呢?

关于东周君逃亡时迁运九鼎,史籍中无任何记载。从周朝灭国到“九鼎入秦”,没有丝毫的中间过程,似乎秦朝的九鼎就是在天上掉下来的。再次出现的时候,就为《史记.秦始皇本纪》中记载: “始皇还,过彭城,斋戒祷祠,欲出周鼎泗水。使千人没水求之,弗得。”

再者,搬运九鼎是一件十分浩大的工程。这在当时,绝对是一件大事。参与人数之多,涉及范围之广,一点也不亚于我国在疫情期间以最快最高效的速度建设的“火神山”和“雷神山”医院。再借由信息化时代的便利,我相信全国14亿人没有几个不知道的…

推断出“唯二的结论”

所以,综上所述,唯二的结论:

一、九鼎如若存在,应始终都没有离开雒邑城。并且根据《封禅书》所载,周朝灭亡后秦国未能在雒邑发现九鼎。那就说明东周君在逃亡以前就已将九鼎“就地处理”了。如何处理?几个办法:一是就地掩埋,二是焚毁熔化,三是就近(就近才是重点)推入附近水域。

就地掩埋的话,那一定是一项非常浩大的工程。挖土方,忙搬运,费人力费时间。这么大的工程,得有多少人参与其中?多少部队人力物力需要调动?调动所需类似军令、诏令、奏折等等相关文本纸张,古籍当中怎么可能毫无记载?

将九鼎焚毁熔化同上,得使用多少燃料?动用多少人?砍伐多少树木?燃料产生多高的温度才能将九鼎熔化?且熔化后的大铜块依旧是件“巨无霸”。同样,秦国人入城没有发现这些挖土方和熔铜以及有关树木和大量人员攒动的痕迹,史籍当中也见所未见记载。

相比较而言,将九鼎推入就近水域就是一件简单高效且省时省力的办法。

雒邑离着最近的两条河为洛河和伊河,稍远一点的为汝河、颍河和涧河,往北更远一点的就是黄河了。

二、秦始皇可能意识到九鼎的概念压根就是假的。或许是觉得压根就没有九鼎,或许找到的是周人仿造的“九鼎”。 “有夏一代,其史乱甚,代代铸鼎” 。且司马迁在《史记》当中的记载前后矛盾,上一句刚说“九鼎入秦”,下一句就是“欲出周鼎泗水”了。关于秦始皇派千人到泗水打捞九鼎的事件,一样很著名,古称“泗水捞鼎”。

其中“泗水捞鼎”,也有“泅水捞鼎”之说。

关于“泗”与“泅”,可能是古时翻译有误。(长的太像)

泗:

泅:

在汉代的画像石刻中,“泗水取鼎图”足有二三十种之多。两岸的士兵和役夫,已经用滑轮将鼎从泗水中拉起,一只黑龙从泗水中飞起,咬断了绳索,士兵和役夫跌倒,鼎又重新沉入泗水之中...

这个典故,疑似就是秦人杜撰。并且整个到泗水捞鼎的行为可能就是给别人看的。有了这个行为,世人(在潜意识里)知道,九鼎是真实存在的,只不过不知道被东周君弄到哪里去了,其中一个还沉没在泗水里,百姓纷纷称奇。也成了诸将王侯、臣民百姓茶余饭后的谈资...

所以,秦始皇已经意识到“九鼎”的存在就是各诸侯争霸的根源所在。且为了自己的“合法性”以及正统性,谎称九鼎入秦,其中一个在泗水里,你们看我还正在派人打捞...实际上,自己偷偷的利用缴获的矿物及青铜器加上自己国家生产及储备的铜矿继续铸鼎...“代代铸鼎焉...”或者换个角度说。九鼎这玩意儿劳民伤财,不如用这些铜多铸点钱和兵器呢。对外谎称九鼎失踪,对内派人泗水打捞。以最直接的方式打消将来各路诸侯“问鼎”的野心…(完美)

青铜鼎实质上是权力与财富的再分配所带来的转移,"九鼎"作为的象征,谁占有了"九鼎",谁就握有全国的权力。同时,各级在使用礼器的种类、数量上都有严格的规定,种类和数量的多寡直接代表了等级的高低。所谓"钟鸣鼎食",即是表示了家族人丁兴旺、仆役众多的庞大场面,成为显示自己身份之的标志。正如学者张光直先生所言: "青铜便是权力"。

(所以你看,为什么《山海经》在标记几乎每座山时都要注意有没有矿?)

“九鼎乃三代传国之宝。夏亡之后,鼎迁于商,商亡之后,鼎迁于周。”

这样一来,禹之后的九鼎基本均为仿造。夏桀之九鼎也并非禹之九鼎。商汤灭夏得到九鼎系仿造,周灭商得到的九鼎也为仿造,最终,秦灭周朝得到的九鼎也系为仿造,猜测得到的“九鼎”的体积应该也小了不少。自秦以后,九鼎失传,再无人知道九鼎的下落…

结尾

曾经在考古界有过这样绝对的观念,即新石器时代不能有铜器出现,铜器时代也不能有铁器出现。由于不承认时代与时代之间的渐变过程,出土文物在铜石并用时代又是一个空白。而如今出现的越来越多的冶铜遗址,古铜矿井和各种全新世青铜器的考古发现,无情地打破了这样的绝对观念。

1956年西安半坡文化遗址发现一薄长条形铜片,经测定为含镍20%的白铜。

1975年河南临汝县煤山龙山文化遗址,在第二期灰坑中出土有泥质的熔铜炉炉底残块。在炉璧内面有六层铜液痕迹。根据煤山一期文化做过的碳14测定,分别为公元前2290年±160年和公元前2205年±120年(均经树轮校正),二期略晚于次年代。

1975-2005年河南登封县王城岗龙山文化遗址,其中在第四期的窖穴中,出土一铜片。根据其弧度,分析可能为铜鬶的腹和腿上部残片。与窖穴一同出土的木炭经碳14测定为公元前1900年。

1973年西安临潼姜寨仰韶文化遗址中发现一薄圆形铜片,经测定为含锌25%的黄铜。

1979年河南淮阳县平粮台龙山文化遗址,其中的第三期灰坑底部,发现铜渣一块,呈铜绿色。与上面同样的方法测定为公元前2369年±75年。

1978-2005年山西襄汾市陶寺遗址分别出土铜铃、铜器齿轮形器、铜环、铜口沿器。为公元前2300-公元前1900年。根据李学勤教授的讲座《从考古发现看山西境内文明》中介绍,铜齿轮器的成分为砷铜。砷铜矿是指一种铜的砷化物矿物。砷铜矿是典型的含砷硫化铜矿,既含有加金属铜,有含有害元素砷,化学性质稳定。出土铜铃、铜环、铜口沿器为红铜材质,铜齿轮为砷铜。

1973年湖北大冶市铜绿山古铜矿遗址,开辟了中国矿冶考古和中国青铜器研究的新领域。铜绿山的考古资料公布前后,对铜绿山始采年代的探讨,学界众说纷坛。传统观点认为有商代二里冈期、商代晚期、西周或东周之说;近些年来,随着研究之深入,新出现了不晚于商代说,夏代晚期说,后石家河文化说。对铜绿山始采年代的认识,因所依据的材料不同而得出以上七种截然不同的结论。

“夏初”年代已有铜的冶炼和铸造技术,并且是先有陶鼎,后有铜鼎。理论上是可以“铸鼎象物”的。曾经有学者直言“夏禹之时根本就没有青铜冶炼和铸造技术,何来九鼎?既无九鼎,何来九鼎图,又何来终古、孔甲之传说?”

商代出土的精巧的四羊方尊、巨大且沉重的后母戊鼎。就如同刚才所说时代与时代之间的渐变过程。

很多人以为旧石器时代一直到铁器时代,各个文化是以一条单线发展的。其实旧石器时代——新石器时代——铜器时代——铁器时代...各个文化期的发展,都不是一个接一个截然分明的单线衔接状态,而是前一个时代的后期与后一个时代的前期文化类型呈现交叉重叠的双线结构与发展衔接状态,甚至是多轨并行状态。新石器时代的晚期便有了铜器的出现;铜器的鼎盛期,石器也并未消失。在同期时代的中后期,铁器也出现了。在铁器的普遍应用后,铜器也并未绝迹,依然在很多方面、场所等使用。由于社会发展的不平衡性,铁器时代,非但铜器时代的末流没有干涸,就是石器也绝不会就此消亡。历史发展的事实不正是这样嘛?

有夏一代,是铜石并用的时代,也是铜的冶炼和铸造技术逐步发展的渐变时代。并且最早冶铜时是破炉取铜,一座炉子只使用一次。在河南临汝煤山遗址二期的一个炉子,至少曾经使用过六次,说明当时已进入较为进步的阶段。

在上世纪五十年代前期,河南郑州西郊牛寨村的河南龙山文化遗址的地层中,就曾发掘出融化青铜的残炉壁叠压在盖层上的二层,也为龙山时期的遗存。但在“郑州牛寨龙山遗址发掘报告”中未对此进行介绍。当时,考古人员根据这些残片和设备可以判定当时冶炼矿石的方法和熔铸天然铜相近,采用的是内热法,即将燃料和矿石码好,放在炉内,直接燃烧加热,利用燃烧中产生的高温和一氧化碳将铜从矿石中还原析出,熔化后沉聚于炉底,既可以将液态的熔铜倒出来模铸,更多的是采取破炉取铜。由于要破炉取铜,因此早期完整的冶铜炉子实难留存,人们看到的只能是炼炉的残片。

1976年该报告的作者请《中国冶金史》编写组进行检验分析,确认这是融化铅青铜的炉璧。为什么在写发掘报告时对此不作介绍?

而关于《山海经》的成书年代,有相当多的论文文献都认为《山海经》成书于战国后期。因为从战国才进入了铁器时代。而《山海经》中出现“铁”字达三十多处,所以说它的成书不会早于战国。

假想就是,当我们的祖先在采铜时无意间获得了他们当时不知道的一种或多种矿物并开始研究、摸索、利用它们时,这便是“冶铁”和“铸铁”的起源。从初次发现铁矿到把铁矿石制作成工具、农具、餐具等必然需要经过一段时期的发展;从初次发现到普遍使用也必然要经过更加漫长的阶段...

《山海经》共记载矿物89种,铁只占1/89,各种矿物的产地共计612处,铁的产地达33处。所以说,不承认时代与时代之间的渐变性,或许也就不知所云。并且, (注意)“冶铁的起源”与“铁器时代”是不同的概念,是两个概念。

《史记.周本纪第四》记载:

“至纣死所。武王自射之,三发而后下车,以轻剑击之,以黄钺斩纣头,县大白之旗。已而至纣之嬖妾二女,二女皆经自杀。武王又射三发,击以剑,斩以玄钺,县其头小白之旗。武王已,乃出,复军。”

《逸周书.克殷》载: “先入,适王所,乃克射之,三发而后下车,而击之以轻吕,斩之以黄钺,折县诸大白; 适二女所,既绒,王又射之三发,乃右击之以轻吕,斩之以玄诫,县诸少 白。”

《史记.周本纪》集解引《司马法》曰: “夏执玄钺。” 宋均曰: “玄钺用铁,不磨砺。”

玄钺与黄钺并列对举。如果说黄钺为青铜,那么玄钺显然就是铁钺了,宋均之说近实。

目前,没有任何考古资料可以证明“大禹九鼎”的存在,也没法证明大禹是否铸造过九鼎。没有证据证明,所以我们现在说夏代冶铸技术、生产力等低下,“上古首领”可能并无“贡金九牧”震慑八方的威力,并在九座鼎铸出名山大川、图腾部落、奇珍异兽等等百象...

“远方图物,贡金九牧,铸鼎象物...”,使我们想见全新世的古人类日复一日、年复一年的出入于山林大泽、江河湖水,以及期间所遇到的“猛兽毒蛇”和丰富多彩的经历。而部落领主的责任就是教导自己的子民如何防范危险和趋利避害。在系统性文字出现以前,他们以“百物之神”图画教导人民;有了文字之后,就使用更加清晰明了、系统形象地手段进行“教学”。

于是,就有了我们可以看到的古代崖画、岩画、洞壁画、地画,陶制器皿、青铜器上的花纹、纹饰、图案,刻画在竹简、竹筒、木片、动物皮革上的画纹、图画等等,一代一代将其传承,一代又比一代增添了更加丰富的细节和内容。或许, “太史终古藏古今之图”,“孔甲将盘盂之铭,皆辑之以为书” 未必不可能,追溯回去,不管是真实历史事件,还是历代远古之巫觋(xi2)所传图画之事、作祀事之象,我想,必有其“原型”,必有其来源。绝非“无中生有”,“凭空造车”。

最后

讲几个“笑话”

一、《战国策.卷一》记载西周公大使颜率的原话: “昔周之伐殷,得九鼎,凡一鼎而九万人挽之,九九八十一万人,士卒师徒,器械被具,所以备者称此。” 《战国策》说,秦国出兵西周,索要九鼎,西周公慌了,大臣颜率就出了个主意,请齐国出兵相救,许以九鼎重谢。于是齐王就出兵解了围。事后齐王索要九鼎。西周公又慌了,颜率又出了个主意,他亲自出使齐国,说九鼎太笨重太庞大,请您老指一条明路,以便于将九鼎搬运至此,齐王也实在找不到更好的主意,只好作罢......

二、《墨子.耕柱》记载: “巫马子谓子墨子曰:“鬼神孰与圣人明智?”子墨子曰:“鬼神之明智于圣人,犹聪耳明目之与聋瞽(gu3)也。昔者夏后开使蜚廉折金于山川,而陶铸之于昆吾;是使翁难雉乙卜于白若之龟,曰:‘ 鼎成三足而方 ,不炊而自烹,不举而自臧,不迁而自行。以祭于昆吾之虚,上乡!’乙又言兆之由曰:‘飨(xiang3)矣!逢逢白云,一南一北,一西一东,九鼎既成,迁于三国。’夏后氏失之,殷人受之;殷人失之,周人受之。夏后殷周之相受也,数百岁矣。使圣人聚其良臣,与其桀相而谋,岂能智数百岁之后哉?而鬼神智之。是故曰,鬼神之明智于圣人也,犹聪耳明目之与聋瞽也。”

“鼎成三足而方”。我们见过方腹四足的鼎,见过圆腹三足的鼎,可方腹三足的鼎是见所未见,闻所未闻呐…

三、关于九鼎到底是九座鼎加起来叫做“九鼎”(数词)还是只有一座鼎,名字叫“九鼎”(名词)?关于这方面有过争论。不巧在知乎曾看到过一篇回答说,“九鼎上是铸有编号的。甲乙丙丁戊己庚辛壬...后母戊鼎是不是九鼎的第五鼎?”(笑)

第二章结束

谢谢您看到这里。

参考资料

[1]郭佳.顾颉刚大禹神话传说研究与“层累造成古史说”的提出[J].民俗研究,2017(02):83-90+159

[2]顾颉刚 《古史辨》第一册.上海古籍出版社1982 年

[3]吴锐《“禹是一条虫”再研究 》、《文史哲》2007 年

[4]左丘明著 杨柏峻编著《春秋左传注》中华书局1981年

[5]唐/长孙无忌《隋书.经籍志》商务印书馆1955年

[6]张维慎《史记》“黄帝铸鼎”之荆山地望考[J].文史哲,2013(04):159-164+168

[7]胡义成.新探西安作为黄帝“铸铜(鼎)地”和“都邑”——兼论西安古都史当在5000年以上[J].西安社会科学2011年

[8]河南灵宝铸鼎源及其周围考古调查报告[J].华夏考古,1999(03):19-42

[9]司马迁.史记[M]北京:中华书局1959年

[10]司马迁:《史记》卷二十八《封禅书》北京:中华书局1982年

[11]黄怀信.张懋镕.田旭东《逸周书汇校集注》上海古籍出版社2007年

[12]华觉明《中国古代金属技术——铜和铁造就的文明》[M]. 郑州:大象出版社, 1999nian

[13]陈桥驿《水经注校释》杭州大学出版社1999年

[14]蔡全法.从黄帝铸鼎看我国古代鼎的起源与发展(上)[J].文物鉴定与鉴赏,2011(08):54-57

[15]蔡全法.从黄帝铸鼎看我国古代鼎的起源与发展(中)[J].文物鉴定与鉴赏,2011(09):72-79

[16]杨栋,曹书杰.禹铸九鼎传说谫论[J].中南大学学报(社会科学版),2010,16(06):103-109

[17]文韬“铸鼎象物”与“民知神奸”——关于九鼎图像的追踪[J].中国文艺评论,2018(01):54-63

[18]张开焱.夏铸九鼎与饕餮原型[J].井冈山大学学报(社会科学版),2014,35(02):89-95

[19]李小光.大禹“铸鼎象物”考[J].江西社会科学,2004(09):67-70

[20]毕经纬.让课堂走进真实之道——以“禹铸九鼎”为例[J].高教学刊,2015(11):12-13

[21]袁珂. 山海经校注[M].上海:上海古籍出版社1980年

[22]山海经/(晋)郭璞注;(清)郝懿行笺疏;沈海波校点.上海:上海古籍出版社,2015(2020重印)

[23]班固《汉书》卷二十八《地理志上》.北京:中华书局1962年

[24]范晔《后汉书.后汉书志》卷十九《郡国志一》北京:中华书局1965年

[25]黄铭/曾亦校注.《春秋公羊传》中华书局2016年

[26]汉/刘向《战国策》上海古籍出版社2015年

[27]贾汉清,丁家元,李志芳,刘建业,王家鹏,王家益,贺威,金先国,彭军,金陵.湖北荆州熊家冢墓地2008年发掘简报[J].文物,2011(02):4-19+1

[28]徐文武.熊家冢楚墓墓主身份蠡测[J].江汉论坛,2010(03):67-72

[29]一九六三年湖北黄陂盘龙城商代遗址的发掘[J].文物,1976(01):49-59+100-101

[30]方勇校注.《墨子》商务图书馆2018年

[31]李学勤《从考古发现看山西境内文明》三晋文化交流协会讲座2004年

[32]李京华《关于中原地区早起冶铜技术及相关问题的几点看法》、《文物》1985年第12期

[33]江西瑞昌铜岭商周矿冶遗址第一期发掘简报[J].江西文物,1990(03):1-12+0-125

[34]崔涛,刘薇.江西瑞昌铜岭铜矿遗址新发现与初步研究[J].南方文物,2017(04):57-63

[35]许智范.瑞昌铜岭发现商周铜矿遗址[J].江西冶金,1990(06):33

[36]范祥雍.古本竹书纪年辑校订补[M],上海:上海古籍出版社2011年

[37]宋/罗泌.黄帝纪[M]重订路史全本.国民纪.后纪卷五

[38]晋/王嘉撰 萧绮录.齐治平校注《拾遗记》中华书局1981年

[39]刘安编著 赵宗乙译注《淮南子》黑龙江人民出版社2003年

[40]中国科学院考古研究所河南二队:《河南临汝煤山遗址发掘报告》、《考古学报》1982年

[41]河南省文物研究所:《登封王成岗遗址的发掘》、《文物》1983年

[42]河南文物研究所等:《河南淮阳平粮台龙山文化遗址试掘简报》、《文物》1983年

[43]中国社会科学院考古研究所山西队等:《山西襄汾陶寺遗址首次发现铜器》《考古》1984年

[44]胡春良.山西省襄汾县陶寺遗址出土的铜齿轮[J].铸造设备与工艺,2020(01):47-48

[45]孙致中《山海经的作者及著作时代》、《贵州文史丛刊》1986年

[46]陈树祥.大冶铜绿山古铜矿始采年代及相关问题研究[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2014,31(02):1-11+26

[47]龚长根.铜绿山古铜矿始采时间研究[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2013,30(04):5-10

[48]铜绿山古矿业遗址炉渣含铜量0.49%[J].中国有色冶金,2016,45(02):75

[49]殷玮璋,周百灵.铜绿山古铜矿采矿技术的思考[J].江汉考古,2012(04):100-107

[50]张维慎《北首岭遗址之船形壶所反映的历史事实》、《文博》2004年

[51]毕沅.山海经新校正.山海经古今篇目考.山海经三十四篇禹益作[M]上海:上海古籍出版社1986年

[52]毕沅.山海经新校正·山海经古今篇目考.十八篇刘歆所增[M].上海:上海古籍出版社,1986年

[53]郝懿行.山海经笺疏[M].成都:巴蜀书社1985年

[54]杨天佑《云南元江它克崖画》、《文物》1986年

鼎之品赏

按照顺序,从裴李岗文化一西汉时期的陶鼎与铜鼎...

(有待补充,感谢观看)