太原北齐武平二年(571)武安王徐显秀墓图像存在数处改动:墓室正壁墓主夫人画像右眼部位的改绘,属于壁画创作过程中的技术性调整;石墓门的两件门扇下方以彩绘神鸟覆盖青龙、白虎浮雕,则显示对原有题材内容和表现手法的完全否定。从技术和礼仪角度对上述改动现象进行分析,可以进一步认识墓葬图像的性质,区分墓室空间与墓道空间的功能差别,揭示丧葬实践与制度条文的差异,并推测出徐显秀墓修建过程较为仓促。

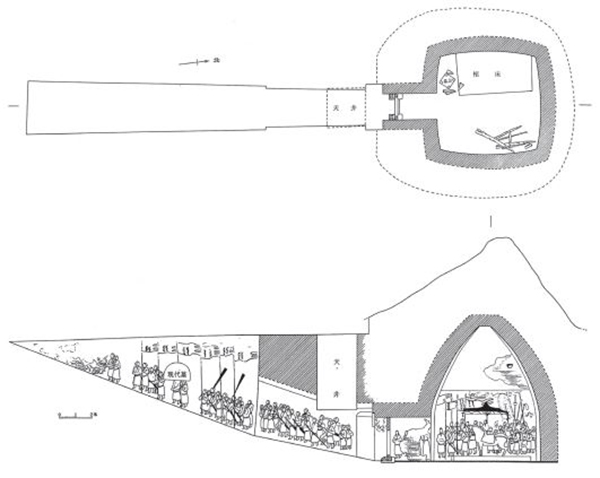

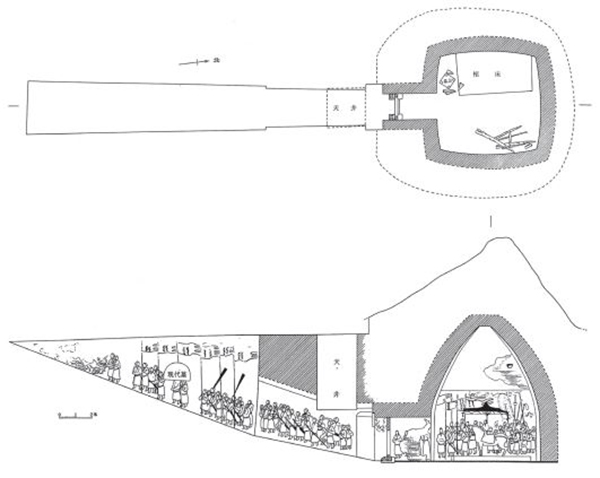

山西太原北齐武平二年(571)太尉、武安王徐显秀墓在迄今所知同时期墓葬中,壁画保存状况最好,绘制水平甚高,题材内容也较为丰富,加之墓主地位尊隆,又有明确纪年,自二十年前考古发掘以来,已成为探讨中古丧葬礼仪制度和墓葬美术的重要材料〔图一〕。不过,徐显秀墓壁画却非完璧,从刊布的照片中就能观察到绘制过程中出现若干瑕疵,至少可分为两种情况:第一种情况应为画师遗漏所致,如在墓室正壁画面最靠东的位置有一位呈吹笛状的男性乐师形象,手中的笛子却未画出。第二种情况是对已完成画面进行改动,有两处比较明显:一处发生在墓室正壁居中的墓主夫人画像面部,可以看出先后画了两只右眼,另一处是石墓门上的部分浮雕被后加的彩绘所遮掩。上述第一种情况没有太多可讨论的空间,而第二种情况涉及技术性调整和对原有题材内容及表现手法的完全否定,属于有意为之,因此有必要对改动的动机、过程、效果和意义进行探讨。本文从有关墓葬建造尤其图像创作的技术分析入手,结合制度、礼仪、信仰等因素展开多维度考察,尝试辨析墓葬空间中不同位置图像的性质和功能,进而重新评估徐显秀墓的营建水平。

图一 徐显秀墓平、 剖面图

一 墓主夫人画像眼睛部位的改绘

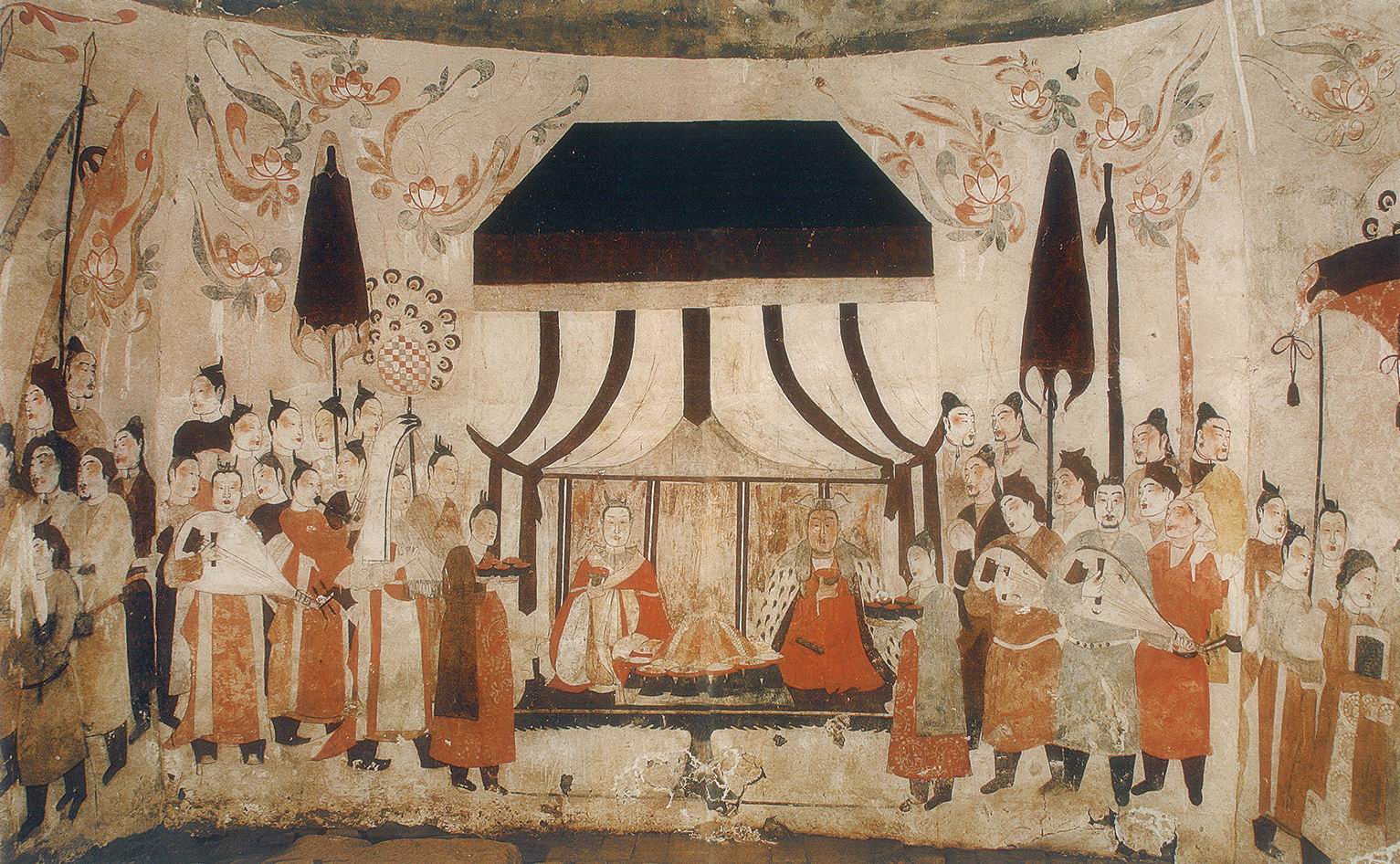

墓主夫人画像的面部颇为奇特出现了三只眼睛,即画出了两只右眼,构成这两只眼睛的眼眶轮廓线存在部分重合,说明画师并非要塑造异相,而是进行过改绘〔图二,图三〕。

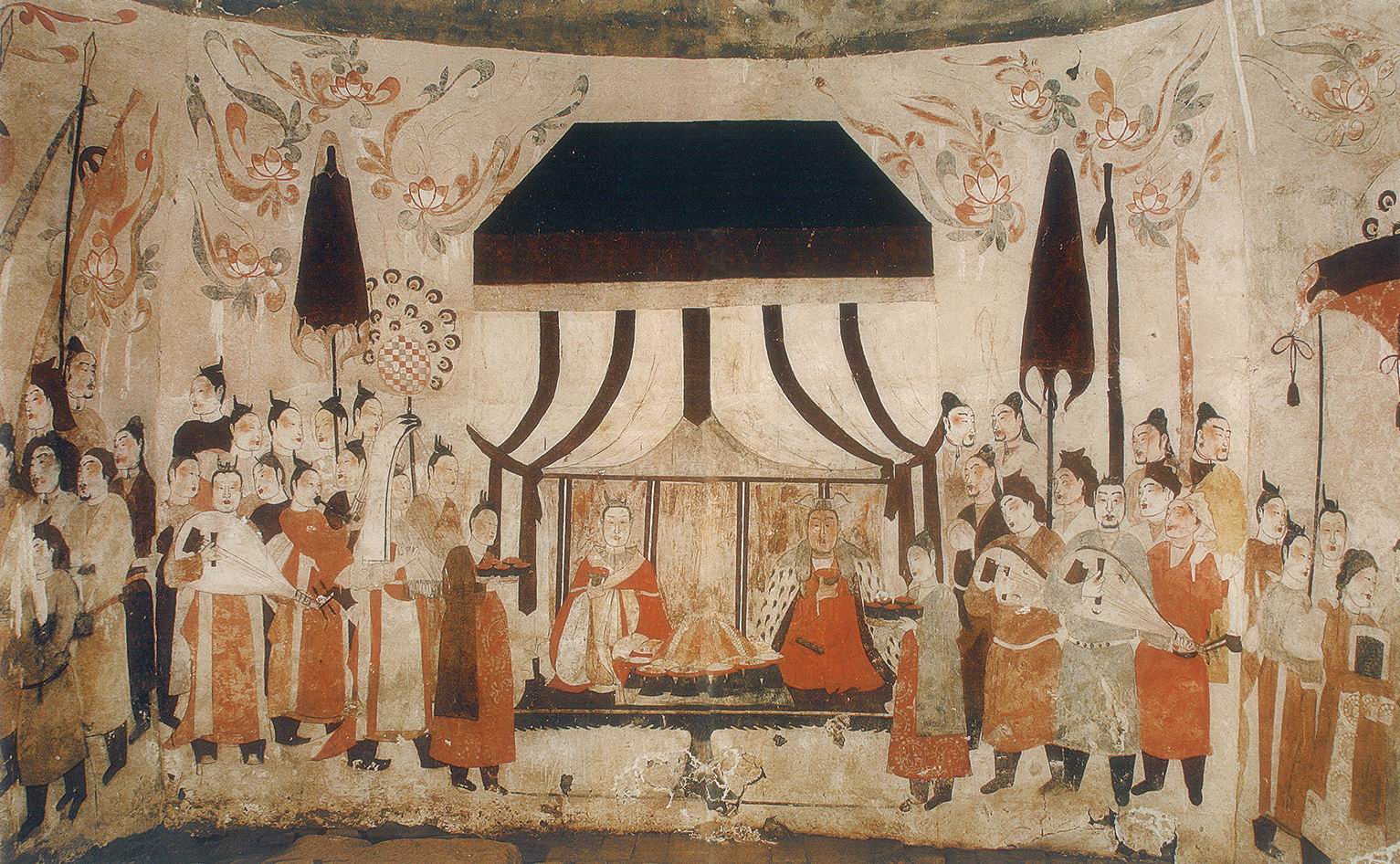

图二 徐显秀墓墓室北壁(正壁)墓主夫妇宴饮图

图三 墓主夫人画像面部

我们需要在古代壁画工序流程中来理解这一改绘的原因。中国古代壁画的绘制包括起稿、定稿、着色和对重要部位进行复勾四个基本环节,为了增加壁画气氛,还会使用“贴金”和“沥粉”。大型壁画皆为团队协作完成,团队内部存在明确分工,前述数道工序由不同的画师承担,每一道工序虽然均以此前的工作为基础,但并非依样画瓢,而是经常发生有意的调整或无意的失误。因此,壁画作为集体性和历时性产物,最终的效果与最初的设计往往存在偏差。

文献对于墓葬壁画绘制方式的记载几近阙如,但多年的考古工作已揭示,墓葬壁画制作过程中同样普遍存在修改,尤其表现为定稿线或复勾的线条经常“偏移”起稿线。这是由于以毛笔、炭条或竹签起稿的作用,只是确定所画各种对象的位置和轮廓,通常又有粉本或稿本可凭,所以未必要由高手承担,即便由主绘画师操刀,也只需草成形象。而以浓墨或其他深色线条定稿这一步对画师水平要求很高,虽以起稿线为依准,但并不拘泥于已有的形式,遇有需要调整之处,画师便在勾线定稿过程中予以修改,并且不乏即兴创作。至于最后的复勾,为了突出形象,提升画面的感染力,也须由经验丰富的画师完成。此类技术性调整早在墓葬壁画初兴的西汉便有表现。

图四 徐显秀墓正壁壁画乐队局部

图五 湾漳墓墓道东壁壁画第29人形象局部

徐显秀墓现存壁画面积达330平方米之巨,显然也需要多工种、分步骤完成。单就墓室壁画来说,《北齐徐显秀墓壁画保护修复研究》一书对壁画绘制进行了技术研究,认为墓室壁画绘制过程是“先以淡色起稿,然后再填色,最后用重色勾定物象的结构轮廓”。在这一空间中,就有多处定稿线与起稿线不相重合的情况,如正壁西部最后一排几位女性伎乐头部外侧留有淡色起稿线,表明最初勾勒的人物头部轮廓甚大,应当只是为了粗略定位,而用浓墨定稿时完全重新创作〔图四〕。其他几座代表北朝晚期墓葬壁画最高水平的墓葬也存在类似现象,如磁县湾漳北朝墓,“东壁第21、22人所持仪仗的许多部位,以朱红色定稿,而起稿的浅墨线也还清晰可见。东壁第29人所持仪仗的定稿,与初稿相比位移较大,浅墨线初稿被涂改,涂改的痕迹现已变成浅褐色” 〔图五〕。太原北齐娄睿墓墓道壁画的绘制方法,是先用竹签趁石灰壁面还处于湿软时勾勒轮廓,然后定稿和着色,观摩原物可以发现多处毛笔定稿线与竹签起稿线的错位,最明显的一处是西壁第二层中段的导引图像,可以清楚看到壁面上保留两匹马的整体外形、导骑二人的头部、所配的殳和殳套的竹签起稿线〔图六〕,反映墨线定稿时进行了大幅度调整。

图六 娄睿墓墓道西壁壁画第二层中段局部

墓主夫人图像的右眼改绘同样发生在定稿环节。徐显秀墓的正式考古报告尚未出版,就笔者所见,太原市文物考古研究所编著的图录《北齐徐显秀墓》是刊布该墓壁画高清图片数量最多的公开出版物。从该书图17“墓主夫人”照片来看,虽然两只右眼墨色浓淡难以区分,但与左眼一起观察可知,位置偏低、尺寸偏小、呈半月形的右眼是先行绘制的,作用似乎主要是为了定位,此时尚未绘制左眼,而在定稿时重绘出一只更为修长、呈柳叶形的右眼,并画出与之位置对称、形状一致的左眼,脸部轮廓线的改绘也应同在此时。从脸部残留的晕染痕迹来看,可能曾敷色掩盖先绘的那只右眼,但效果不佳。

如上分析,改动过程并不复杂,属于壁画创作过程中的技术性调整,但是这一改动发生在墓主夫人的眼部,就显得非比寻常。如果从学界的既有认识出发,至少会产生两个疑问。

第一个疑问来自绘画史本身。墓主画像可以归入中国传统绘画中最早发展起来的画科——人物画的范畴。六朝时期,人物画经顾恺之、陆探微、张僧繇、杨子华等名家之手臻于成熟,尤重仪态之美,讲求“气韵生动”。从少量传世六朝手卷的唐宋摹本看,高水平画作的确注意突出人物相貌的个性特征,而眼睛被视为最能“传神写照”的“阿堵物”,是画家最为推敲的位置,徐显秀壁画创作团队理应格外重视。

第二个疑问来自北朝尤其北齐墓葬制度。中国古代墓葬壁面图像装饰经过长时间发展,于5世纪下半叶的南北朝时期被纳入以帝王陵墓为代表的最高等级墓葬范畴,成为丧葬制度的重要组成部分。南方以大型拼砌砖画为特色,北方则满饰彩绘壁画,后者尤以6世纪中期的东魏、北齐墓葬表现最为明显,自帝王至勋贵以及中高级官员墓葬,出现相当一致的题材内容和布局形式。宿白最早注意到京畿邺都的壁画内容中带有制度因素,并进一步区分出体现级别高低的元素,特别指出“处于墓道前端的巨幅青龙、白虎画像可能为帝陵特有”,杨泓较早对邺都墓葬壁画特征进行了归纳,郑岩进一步提出“邺城规制”,着重强调东魏、北齐墓葬壁画的开创性,近来韦正分析认为邺城与北魏洛阳墓葬文化存在较强联系的一面,进而提出“洛阳规制”。虽然各家对于东魏、北齐墓葬壁画的历史定位尚有分歧,但一致认为这种壁画面貌的形成主要是受制度的约束。

根据装饰空间的不同,可以将北朝墓葬壁画粗略划分为墓道壁画和墓室壁画两部分。东魏北齐高等级墓道壁画主体内容为仪仗队列、仙人和神禽异兽,附加起装饰效果的莲花、流云、忍冬等,但不同墓葬之间也存在差异,这不仅表现为部分题材可能体现了等级、地域和时代差别,更显著的区别来自于图像布局方式。大多数墓葬的墓道壁画沿着斜坡由外向内、由高向低绘制,人物形象与送葬队伍的视线保持同一高度,到达墓道底部后自然延伸至甬道和墓室,使得全墓壁画与实际的观者处于同一水平线上,徐显秀墓即属此类。而娄睿墓和忻州九原岗墓的墓道两侧壁则逐层向下内收,形成多级台阶,据此分层绘制壁画,水平分栏,娄睿墓墓道壁画分三层,九原岗墓多达四层。

相比之下,墓室壁画的规划布局更为统一。杨泓早年总结的“在正壁(后壁)绘墓主像,旁列侍从卫士。侧壁有牛车葆盖或男吏女侍。墓主绘作端坐帐中的传统姿势,如高润墓。室顶绘天象图,其下墓壁上栏分方位绘四神图像,闾叱地连墓保存较完整”。屡被此后的新发现所证实,就很能说明问题。

简而言之,在墓室空间内,最稳定的构图是墓顶绘制天象,正壁以正面端坐的墓主像为中心的宴乐场面,搭配两侧壁以牛车、鞍马为中心的仪仗出行场面,它们处在墓壁的下栏,与生人视线基本水平。单个来看,这些都是传承久已的题材,但对其进行选取从而形成布局和构图方面的固定组合,确是在邺城完成。唯墓门所在的前壁图像题材选取不太受限。

但东魏与北齐的情况又有不同,可以看到所谓“邺城规制”的形成过程。已发掘的东魏高等级墓葬壁画保存情况普遍很差,天平四年(537)皇族、徐州刺史、卫将军元祜墓和武定八年(550)茹茹邻和公主闾叱地连墓的材料可供讨论。这两座墓葬的墓室壁画虽然保存不甚完整,但从残迹仍可获知基本布局。元祜墓东壁南部存青龙图案,西部对称位置原有白虎,龙虎之后各有一个官吏形象,北壁(正壁)正中为端坐为三足榻上的墓主人,由此可知龙、虎未居侧壁上栏,至于有无牛车、鞍马无法确定。茹茹公主墓北壁(正壁)残存玄武形象,其下有七名女子,居中者着冠,当为墓主画像,西壁上沿残存白虎,其下绘女侍十人,东壁残存少量人物头像,容貌服饰似为男子,从简报的描述推测,可能没有绘制牛车、鞍马。元祜和茹茹公主均属皇室,墓葬壁画的题材组合理应最受制度约束,而两墓的时代分别处于东魏政权(534-550)的初创和终结,前者的墓葬面貌明显接续洛阳传统,后者则表明整个东魏时代仍处于墓葬图像制度的形成阶段。倪润安指出东魏邺城墓葬壁画的新范式之所以迅速实现,“得益于北魏晚期石葬具画像题材的积累”。

墓室内规范配置“邺城规制”图像的墓葬,目前所知集中发现在北齐(550-577)两京地区。邺都代表性墓葬为北齐武平七年(576)侍中、假黄钺、左丞相、文昭王高润墓,在受邺都影响的陪都晋阳,发现的材料更多,包括天统四年(568)司徒、大将军韩祖念墓,武平元年(570)东安王娄睿墓,以及武平二年(571)徐显秀墓,在稍大地理范围内还有规模宏大的忻州九原岗北朝晚期墓以及推测墓主为北齐后期当地军政长官的朔州水泉梁壁画墓。由此可以认为,“邺城规制”要到北齐时才确定下来,如作保守推测,可以束狭至北齐后期。

明确了时空框架,我们便会意识到,徐显秀墓壁画正是“邺城制度”纯熟阶段的产物,该墓的修建应有官方介入,相对于墓道来说,墓室图像内容更为规整,应该最受制度约束。北朝大中型墓葬沿中轴线布置长斜坡墓道、天井、过洞、墓门、短甬道和单一墓室,徐显秀墓室正壁上被多达24名男女侍从和乐伎簇拥的墓主夫妇,正处于墓葬中轴线的终点,也应是墓葬制度的聚焦点。画师在绘制墓主形象时,理应慎之又慎,那么,徐显秀夫人右眼的起稿为何如此草率?或者说这一瑕疵在没有得到很好遮掩的情况下,为何能被徐显秀这样的显贵之家所接受?抑或为何能通过可能存在的官方“验收”?于情于理似乎都很难说得通。

要解答以上疑惑,我们需要进入墓葬这个古人设想的“超越性空间”,从画像的实际功能角度展开分析。

藏于幽冥之中的墓葬图像与供人展阅观赏的架上绘画,两者性质和功能的差异会造成视觉效果上的区别。司马迁曾在汉宫中见过张良画像,“余以为其人计魁梧奇伟,至见其图,状貌如妇人好女”。这位运筹帷幄之中,决胜千里之外的英雄人物,却相貌阴柔,不仅出乎太史公的意料,恐怕也与时人的普遍想象不同,恰能说明这幅画像重在写实。这很容易让人想到存于麒麟阁和云台的功臣像,在那样的纪念性空间里,画像便是开国诸勋的化身,“法其形貌”是题中应有之义,可以说接近现代意义上的肖像画。但在墓葬空间中,墓主画像却不具备功能的唯一性。徐显秀墓的墓室中有三个“徐显秀”,除了壁上的形象,还有作为文字记录的“徐显秀”,在中国文化传统中,字斟句酌、镌刻于石的墓志铭起到“盖棺定论”的作用,被认为更具永恒性。最重要的是,在画像和墓志之间的棺床上,还安放着墓主的遗体。因此,画像只是构建这个超越性空间的必要元素,是象征性的,不等于墓主,亦非墓主的化身。

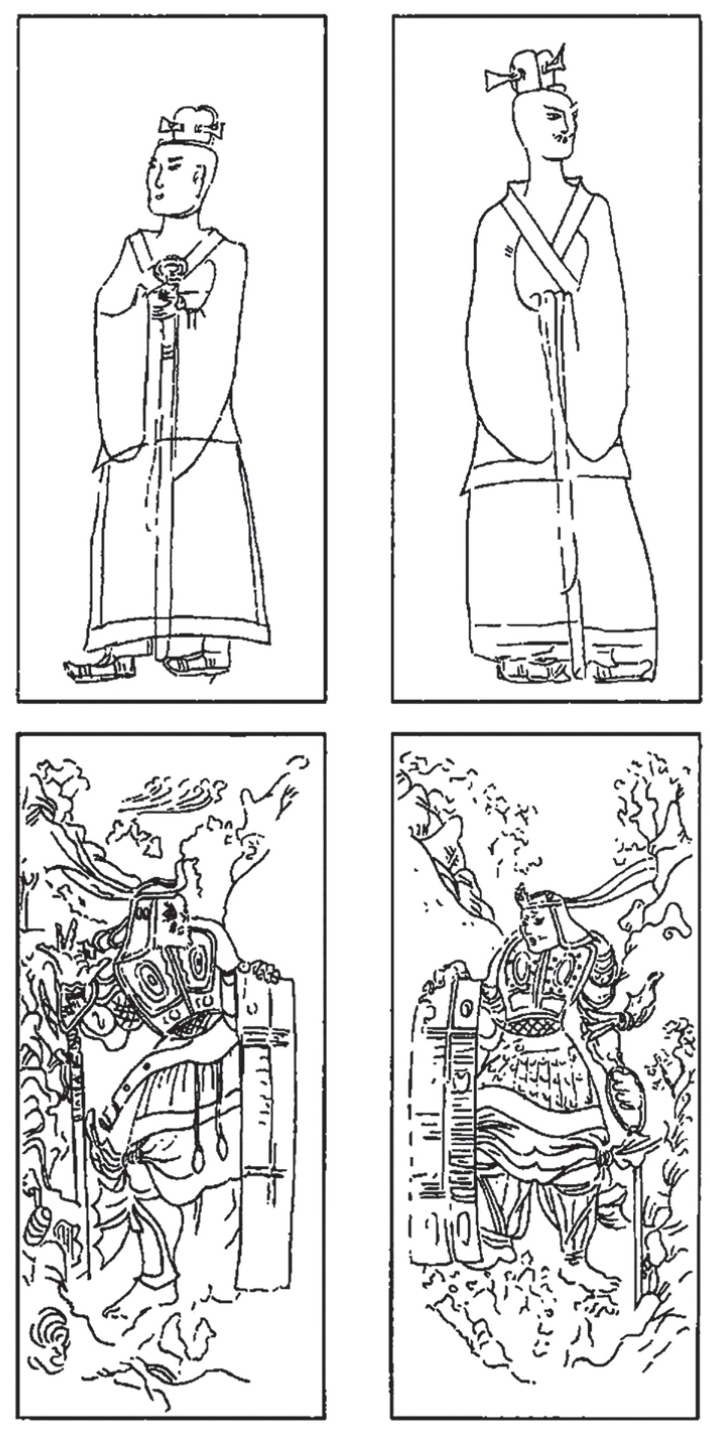

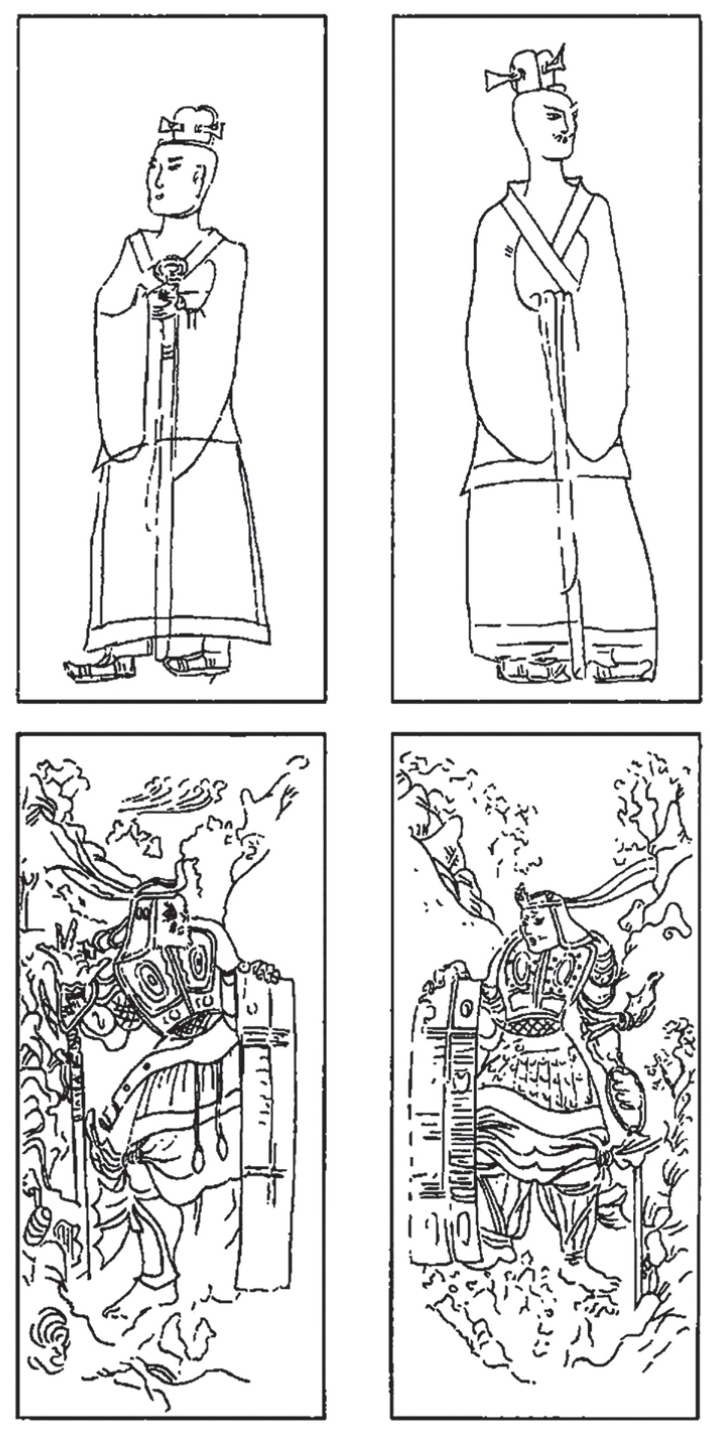

图七 徐显秀画像面部

郑岩指出,徐显秀墓墓主画像具有程式化特征,描绘的是当时流行的理想化面孔,“这种正面偶像式的画像是死者灵魂的替代物,是整套壁画的中心和主角,是人们对死者在另一世界‘生活’的想像”。“理想化”是对中古时期墓主画像性质的精准概括。徐显秀墓壁画中,夫妇二人均为鸭蛋脸,额头饱满,鼻梁直挺,人中深凹,嘴巴窄小,唇部丰厚,这不是夫妻相〔图七〕,因为该墓一些乐师、侍从的脸部造型与之十分接近,类似形象在同时期的娄睿墓、水泉梁墓中也能见到〔图八〕,体现了那个时代的审美倾向。

图八 水泉梁墓墓室正壁墓主夫妇像

徐显秀夫人眼睛发生的改动,让我们有机会观察该墓的绘画团队在塑造“理想化面孔”过程中如何进行自我修正。

如果把墓主夫人的两只右眼与该墓壁画中其他人物的眼睛加以比较,会发现先画的半月形右眼与墓中伎乐、侍从的眼形接近,而改绘的柳叶形右眼则与徐显秀双眼形状基本一致〔图九〕。笔者推测,两次绘制非同一位画师所为,具体过程可能如下:第一位画师给墓主夫人和其他人物画出同样造型的眼睛,这或是依据现有粉本,或是他的习惯画法,但还未及画出墓主夫人左眼就被叫停,改由另一位画师承担墓主夫妇面部形象的加工定稿。从圆润流畅的墓主夫妇面部轮廓定稿线可以看出第二位画师水平甚高。很可能,他认为眼睛是突出墓主夫妇身份地位的要素,给二人画出在他看来更为尊贵,也与墓主身份更为匹配的柳叶形眼睛。

图九 徐显秀夫妇眼型与同墓其他人物眼型比较

但是,在“纠错”的同时,这位画师并没有尽力除去原来的线条,似乎并不担心完工之后会遭到丧家或官方的诘问。这可能与墓室环境有关,壁画的绘制是在墓葬砌筑完毕后进行,在墓葬封闭之前,墓室虽然可供施工作人员进出,但已经是一个幽暗的空间,只能依靠光照范围有限的油灯做画。同样,来自丧家或官方的监督也受限于这样的条件——墓室壁画不容易被观看——顾及不到画面上的所有细节。

图十 韩祖念墓墓室东壁壁画临摹本

近年公布的两座墓葬新资料给笔者带来启发。一是与徐显秀墓地域、时代都非常接近的韩祖念墓,墓主身份为司徒、大将军,该墓也采用了斜坡墓道单室砖墓的北齐高等级墓葬形制,虽经盗掘,仍出土相当数量的精致随葬品,如176件陶俑组成的庞大俑群,20件铜器中有13件专为随葬制作的鎏金铜器,还有带有萨珊风格的高足玻璃杯,这些与韩祖念的身份地位相匹配。然而,该墓墓室壁画水平极差,笔法稚陋,线条生硬,比例失调,表情呆板,竟给人儿童简笔画的感觉,而且是直接绘制在十分酥脆的白灰浆地仗层上〔图十〕。朔州水泉梁墓则将原属墓道壁画的马队,以缩小尺幅的方式“压”到墓室和甬道的壁面上,又让人耳目一新〔图十一〕。如前所述,这两座墓葬的墓室壁画亦符合“邺城规制”,可见所谓的墓葬制度只是规定了墓室壁画的题材内容和基本构图,至于雇佣什么样的绘画团队,画成什么样的风格和水平,则不在监督范围内,不同的丧家对于墓室壁画的重视程度有所区别,在实际操作中具有灵活性。

图十一 水泉梁墓墓室西部壁画局部

不同于墓室壁画的封闭性,墓道壁画具有外向性特征。从中国古代墓葬形制的长时段发展过程来看,北齐的长斜坡墓道单室墓形制可以上溯至魏晋。汉代流行的多室墓,到曹魏、西晋时期发生了引人注目的变化,即墓室数量由多变少,单室墓逐渐发展为主流,并一直影响到东晋十六国和南北朝墓葬。

笔者认为,葬礼中祭奠活动是否存在和繁简程度,直接决定了地下礼仪性空间结构发挥什么样的功能。东汉中晚期特别是首都洛阳墓葬盛行的横前堂,学界普遍推测是祭奠场所,送葬的亲朋故旧把亡者的灵柩推入后室之后,在前室里依次摆放不同质地和类别的随葬品,他们中的一部分人在此举行祭奠仪式。而西晋流行的单室墓空间逼窄,如洛阳地区单室墓的墓室长宽多只在三四米左右,放置棺椁和器物之后,根本没有多少容人活动的空间。考古发掘中有一些迹象反映祭奠活动移到墓道靠近墓门、甬道处举行。属于西晋帝陵陪葬墓的偃师枕头山M4在青石墓门之外放置三具动物骨骼,发掘者认为“它们显然是有意识埋进墓内的,应与封墓前的祭奠仪式有关”〔图十二:1〕。时代约为西晋末至东晋初的山东临沂洗砚池M1,在墓门外砌封门墙,“该墙自上而下呈阶梯状内收,共分四级。⋯⋯在最上层的中间有一块长方形立砖,砖西侧放置有青瓷四系罐、瓷砚滴、陶羊、铜钱、蚌壳等,应为祭祀用品”〔图十二:2〕。时代被推定为南朝中晚期的南京雨花台区警犬研究所M1在墓室外封土护墙前端发现砖砌结构的祭台,“平面呈凸字形,由祭台面和台阶两部分组成。祭台面东西长2、南北宽2.7米”〔图十二:3〕。这几座墓葬的祭奠活动都是在墓室外举行的,祭祀用品放置在墓外能够被看到的地方,送葬的大多数人可以站在墓道侧上方的地面上参与和观看仪式。

图十二:1 部分六朝墓葬墓外祭祀遗存,偃师枕头山M4墓门外遗物分布情况

图十二:2 部分六朝墓葬墓外祭祀遗存,临沂洗砚池 M1 墓外“祭台”

图十二:3 部分六朝墓葬墓外祭祀遗存,南京警犬研究所M1外观

文献亦有所证,两晋之际的大儒贺循所著《葬礼》云:

“至墓之位,男子西向,妇人东向。先施幔屋于埏道北,南向。柩车既至,当坐而住。遂下衣几及奠祭。哭毕柩进,即圹中神位。既窆,乃下器圹中。荐棺以席,缘以绀缯。植翣于墙,左右挟棺,如在道仪。”

显然,送葬的人到达墓地后,在墓室以外的地方设幔帐、布器皿、迎柩车,进行奠祭,哭毕后再将灵柩和随葬器物安放到墓室中去。

祭奠活动逐步从墓内移至墓外的习俗,很大程度上推动了双室墓消失、单室墓独大局面的形成,这一点对于理解北朝墓道壁画的展示性不无裨益。笔者曾数次考察北朝墓葬考古发掘现场,发现站在墓道上方两侧,基本可以看到墓道壁画的整体面貌,由此推想,不只是护送灵柩的队伍在沿着斜坡墓道进入墓室的过程中可以观看两侧的壁画,更多参加葬礼的人站在地面也会对墓道壁画有直观感受。做一个稍显武断但可能接近事实的判断:墓室壁画具有永恒性,想象中的观者是死者本人,即墓葬的拥有者,当葬礼完成,墓门封闭后,就构成了一个独立的神圣空间,四壁图像构成“闭环”;而墓道壁画是一次性的,供参加葬礼的人们观摩,仪式完成后,填土掩埋墓道,必然对壁画造成损伤,这说明它的作用至此已经完成。

对家庭、家族来说,为死去的成员举行丧事,举办一场隆重的葬礼,不仅是为了寄托伤逝之痛,丧事活动的具体内容既是对内凝聚和激励人心,也是对外展示实力的有效方式。虽然墓室壁画更具神圣性,题材更受制度约束,但丧家实际上更看重具有展示性的墓道壁画。我们论及北朝墓葬壁画的成就,言必称湾漳墓墓道的仪仗队列和娄睿墓墓道的“出行图”“回归图”,除了它们保存状况较好,恐怕本身就是创作的重心所在。不可否认,墓道壁画也具有类型化特点,但如前文分析其内容和布局较为多样,个性色彩突出,可能正是各个画师团队争相竞比的结果。一个有趣的例证是,湾漳墓和茹茹公主墓还在墓道斜坡地面上绘制色彩艳丽的花草纹“地画”,仿佛铺上巨大华丽的地毯,这种做法从未见于墓室。

二 石门扇图像的改动

在具有展示性的墓道空间中,视觉装饰的重点除了两侧壁外,还有位于墓道底端的墓门及其上方的空间。东魏北齐大中型墓葬的墓门一般为石制,部分墓葬在墓门上方绘制大幅彩绘,如邺城附近发掘的湾漳墓、茹茹公主墓、北齐天统三年(567)尧峻墓,照墙正中均绘正面的朱雀,娄睿墓墓门上方绘制摩尼宝珠、莲花等,九原岗墓门墙上则绘制门楼图。

图十三 徐显秀墓石门额

徐显秀墓墓门上方未见大幅彩绘,装饰集中在石墓门本身,半圆形门额正中刻一怪兽,两边各有一只口衔莲花的神鸟〔图十三〕,两件石门扇均有浮雕彩绘,门扇上部各有一只造型相似的兽首鸟身蹄形兽,东门扇下部雕刻一青龙,西门扇下部雕刻一白虎,但在后期彩绘时,将青龙、白虎改绘为神鸟。这一改绘可谓精心为之,神鸟的躯干部位基本借用了龙、虎躯干,使用红彩和白彩,而不得不另起炉灶的鸟首和腿爪部位,则用浓重的黑彩尽力遮掩原先的浮雕线条〔图十四,十五〕。

图十四 徐显秀墓墓门西门扇、 东门扇浮雕彩绘 左:西门扇 右:东门扇

图十五 徐显秀墓墓门东门扇下部浮雕彩绘,浮雕青龙被彩绘神鸟所覆盖

对此,李星明有一个基于墓葬图像逻辑的判断:“此墓的宇宙、神瑞图像系统比较特别,未绘有在其他同时期壁画墓中常见的青龙、白虎、朱雀、玄武四神图像,而将通常居次要地位的畏兽当为主角。”石墓门图像之所以要改动,“看来此墓的建造者有意回避墓葬中通常使用的四神图像而突出畏兽图像”。许多学者认为,徐显秀墓的装饰和随葬器物中带有一定的西方特征和祆教色彩。笔者赞同李星明的解读。

不过,对于墓门图像的改动,还可以提出另一种基于材质工艺的解释。根据[表一]的统计可知,门额是石墓门上使用浮雕的重点部位,并且在浮雕之后施加彩绘,显得繁缛华美,如娄睿墓半圆形门额、门框雕刻兽头、缠枝莲花和摩尼宝珠等,并填以各种色彩,局部贴金箔,韩裔墓门额正中雕有兽头,徐显秀墓亦是如此,半圆形门额正中刻一怪兽,两边各有一只口衔莲花的神鸟,上施红彩和白彩。还有一些墓葬的门额未用浮雕,而是直接彩绘,如厍狄迴洛墓、九原岗墓。

[表一] 东魏北齐高等级墓葬石墓门一览表

至于门扇装饰,除了徐显秀墓外,几乎看不到其他门扇上带有繁复浮雕的例子。多数墓葬的门扇没有特别装饰,如湾漳墓石门扇涂朱,减地留出门钉位置,或者仅浮雕门钉,如厍狄业墓门扇,再如水泉梁墓门扇正面錾刻平整,墨绘门钉。太原发现的晚至隋开皇十七年(597)崇国公、仪同大将军斛律徹墓,石门扇的装饰仍是正面浮雕圆形凸起的门钉3行,每行8枚。厍狄迴洛墓和娄睿墓则是在石门扇上粉作地仗后直接画出色彩华丽的龙虎,似乎反映了北齐中后期晋阳地方特色〔图十六〕。

图十六 厍狄迴洛墓与娄睿墓墓门彩绘龙虎 左:厍狄迴洛墓 右:娄睿墓

石雕在北朝时期很流行,仅就墓葬设施来说,不仅见于门额,也见于各类石葬具,因此门扇不用浮雕应是有意回避。笔者由此推测徐显秀墓石墓门采用浮雕技艺,首先就不符合规制,施加彩绘的目的应是予以掩盖,并且与墓道和墓室壁画构成统一的整体,即全墓的立面都以彩绘壁画的形式进行装饰。从发掘时拍摄的照片来看,彩绘遮掩的效果很好,远观更是不易辨识,只是长期氧化褪色后如今才暴露出本来的工艺〔图十七〕。其次,徐显秀墓石门扇上的浮雕图像配置很奇特,在其他墓葬中,无论是湾漳墓、茹茹公主墓在墓道入口处两壁绘制巨大的青龙、白虎,还是厍狄迴洛墓占据整个门扇的彩绘青龙、白虎,它们显然都处于十分重要的地位,而徐显秀墓石门扇仅在下半部浮雕青龙、白虎,尺幅与上半部的异兽一致,空间均分,并不突出,对其进行改绘,或许还因为丧家对于如此“屈尊”的龙虎图像感到不满意。

图十七 徐显秀墓墓门西门扇、 东门扇下半部浮雕原貌 左:西门扇下部 右:东门扇下部

山东临朐崔芬墓形制为甲字形石砌单室墓,墓室甬道的东西两壁原曾阴线刻有带小冠的执仪刀门吏各一,后抹白灰,并彩绘手腕悬挂长刀的铠甲武士各一,在身后和周围绘有树木、假山和云朵。这一改动可能是旧物利用,执剑门吏的造型与北魏洛阳时代的十分相似,如元怿墓壁画、元谧石棺、曹连石棺、上窑村石棺上都有这种文吏型门卫的形象,将其改绘成接近天王形象的铠甲武士,似乎增添了一定的佛教色彩,并且与全墓壁面使用彩绘进行装饰相一致〔图十八,图十九〕。墓葬营建过程中旧物利用的情况不算少见,仅就石材的重复利用而言,考古发现山东、河南等地一些魏晋墓虽用画像石砌筑,但普遍没有把画像石安排在合理位置上,而石材的制作技法、形态规格、图像风格等方面都具有明显的汉代特征,魏晋丧家似乎为图省便,直接将旧物拿来充当建墓材料,学界把这类墓葬称为“再造画像石墓”。

图十八 崔芬墓甬道东壁、西壁彩绘壁画

图十九 崔芬墓甬道东壁、 西壁线刻和彩绘摹本 上为线刻,下为彩绘

那么,徐显秀墓的石门扇,是否也有挪用他物的可能?笔者认为不能排除这种可能性,雕刻这一构图复杂的大幅作品需要精心设计,费工费时,而种种迹象表明,徐显秀墓的营建过程却较为仓促。

三 徐显秀墓的图像创作比较仓促

徐显秀于武平二年(571)正月卒于晋阳家中,享年七十岁,同年十一月葬于晋阳城东北,即墓葬发现地王家峰。不同于娄睿墓志记载“窆于旧茔”,徐显秀墓志没有透露有关墓葬本身的信息,王家峰一带没有也发现徐氏家族墓地,我们对其营建工期的长短无从得知。但通过对墓葬遗存本身观察,可以肯定它的修建实际上是比较仓促的。仅就墓葬壁画方面,笔者总结四点如下:

一、北朝晚期高等级墓葬在壁画绘制之前要对墓道和墓室壁面进行加工处理,湾漳墓、娄睿墓和九原岗墓处理得比较精细,均先以用草拌泥作地仗,在地仗上面抹石灰,全部将石灰面抹平后,在其上面彩绘壁画,湾漳墓和九原岗墓还贴着墓道两壁先砌筑土坯墙。而徐显秀墓简单得多,未施草拌泥地仗层,“墓道、过洞、天井两壁只是在土墙壁上粉刷了一层厚约1-2毫米的白灰,画面墙壁凹凸不平,仍然保留原有的工具痕迹,壁画直接绘于其上”。甬道和墓室“于砖壁涂抹厚3-10毫米的白灰泥地仗,壁画直接绘制于白灰泥地仗层上”。

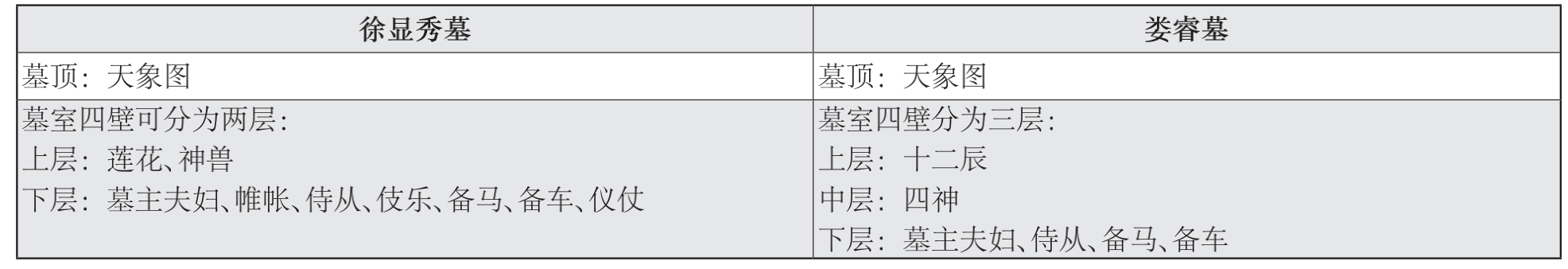

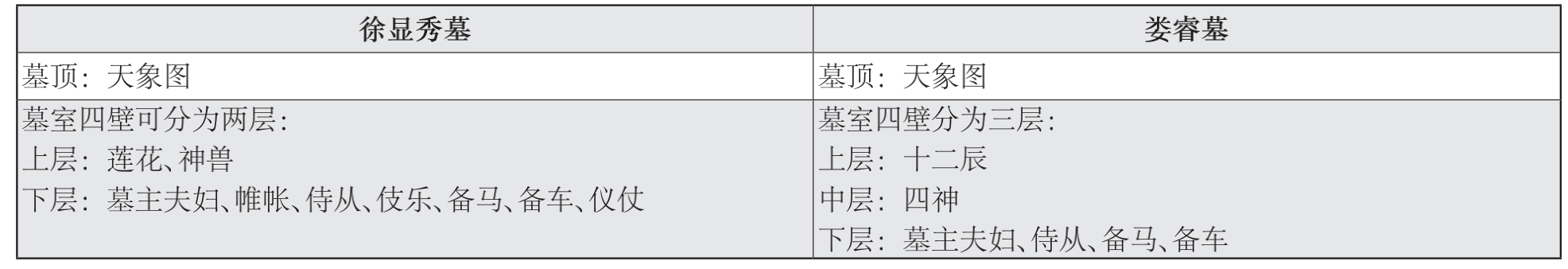

二、壁画题材较少。据[表二],与时代、身份最为接近的娄睿墓相比,徐显秀墓墓室四壁壁画只有两层,缺乏十二辰,据称该墓墓顶绘有一周蓝色纹饰带,可能原本也要画十二辰,却最终未画。墓道仪仗上方为旗帜和鼓吹,除了墓道入口处外,其余位置缺乏云气、花卉、异兽等点缀,显得较为疏空。

[表二] 徐显秀墓与娄睿墓墓室壁画组合对比

三、对粉本的过分依赖。这不仅体现在人物形象类型化程度很深,而且对整体构图缺乏应有的调整,这表现在墓室两侧壁图案配置的不合理。从魏晋时期开始,无论是陶俑、线刻还是壁画中,鞍马、牛车都与男、女墓主存在特定的联系,北朝墓葬在空间配置也分别靠近男、女墓主画像,娄睿墓、水泉梁墓即是如此,徐显秀墓墓室正壁图像中,徐显秀居东,夫人居西,但备马图和备车图却分别绘于西壁和东壁,可见画师只是根据既有粉本依样画瓢,而未及进行调整〔图二十〕。

图二十 徐显秀墓墓室壁画展开示意图

四、墓室壁画许多细节反映了作画的匆忙。除了本文开头提到的乐师手中的笛子没有画出〔图二十一:1〕,又如牛车顶棚没有着色,墓主夫妇身后的屏风上可以清楚看出用毛刷快速涂抹大团色块的痕迹,并未构成具体的形象〔图二十一:2〕,牛车上的一些装饰,如表现高杆接口的黑线画得十分草率〔图二十一:3〕,许多人物脸部的晕染是起稿后紧接着进行,最后定稿时往往处于脸部轮廓线之外,颜料流淌的痕迹在墓室内更是多见〔图二十一:4〕。总体来看,墓室壁画只有一些重要位置是由高手完成,而其余大部分位置,即便定稿也是由技术不太过关的画师负责。

图二十一.1 壁画中疏漏的细节部分 左:男乐师手中笛子未画出 右:屏风图像上的毛刷痕迹

图二十一.2 壁画中疏漏的细节部分 左:牛车局部 右:女乐师嘴唇上的颜料流淌痕迹

通过上述分析,笔者认为墓主夫人画像和石墓门图像的改动,也有现实层面的原因,前者是仓促作画后的补救措施,后者是旧物挪用后的必要调整,都反映了徐显秀墓这座高等级墓葬,实际上是在相当仓促的情况下修建的。

四 结语

由此,本文对徐显秀墓图像的改动现象进行了多个维度的分析,发现墓主夫人眼睛和石墓门上神兽的改动,既可以从礼仪、制度、信仰、空间设计等“形而上”的层面解读,也能在“形而下”的壁画制作技术层面找到线索。笔者指出徐显秀墓存在的这些瑕疵,并非要否定该墓壁画的重要价值。实际上,从已有的考古材料看,各个时期高等级墓葬中都不乏对装饰图像进行有意调整改动的例子。应该说,徐显秀墓壁画创作团队尤其主绘画师统观全局的能力很强,将繁复的题材内容安排得和谐妥当,其快速简练的勾线和着色手段体现了创作中的自主性。

由于墓葬的本质是“藏”,加之受儒家“未知生,焉知死”态度的约束,相对于中国古代悠久丰富的丧葬实践而言,文献尤其正史中的有关记述十分有限,因此这类图像改动现象的存在,为我们提供了“倒推”墓葬壁画具体创作过程的一种方法,也有利于揭示影响墓葬营建背后的种种力量,是值得重视的研究方向。

附记:本文写作过程中得到郑岩、李洋、倪润安、张萌杰、康家轩、姬若彤及安悦萌等师友的帮助,曾在2021年10月中央美术学院举办的“中古中国视觉文化与物质文化国际学术研讨会”上宣读,评议专家李清泉、韦正先生提出了很好的修改意见,在此一并致谢。

(本文作者单位为中央美术学院人文学院,原文标题为《太原北齐徐显秀墓图像改动现象探析》,全文原刊于《故宫博物院院刊》2022年第3期,澎湃新闻经作者授权转刊时注释未收录。)

【上海文艺评论专项基金特约刊登】

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)